云南省共有蒙古族1.04万人(1998年末),占全省少数民族人口数的0.106%,主要居住在玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡,少量分散在其他地区。

居住在云南的蒙古族是元朝随军至滇后落籍通海的。公元1252年,元世祖忽必烈率10万大军经甘肃,进入四川。渡金沙江入滇,结束了大理国在云南的统治,统一了云南。1283年在通海境内曲陀关建立了“临安、广西、元江等处宣慰司都元帅府”,现在河西镇的曲陀关、大寨及今九街乡的鞑靼营成了蒙古军的主要驻扎地。元朝中后期,蒙古族中的一部分人迁到河西城等地居住,一部分人则迁居凤山脚下。

元朝以后,因受到民族歧视,散居的蒙古人多改为汉族,逐渐融合于汉族和其他民族之中,住在河西城、鞑靼营等地的蒙古族居民则搬迁到凤山脚下,渔户村(今兴蒙乡)成为云南蒙古族最大的聚居地。

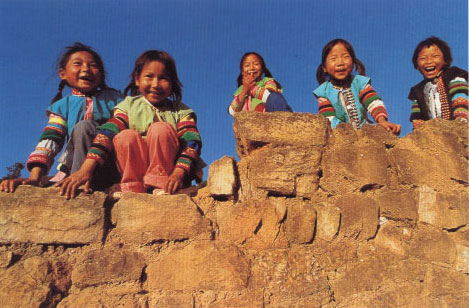

兴蒙乡是1987年经省政府批准正式成立的民族乡,位于通海县秀丽的杞麓湖畔,凤山脚下,有5个自然村,全乡共有1737户5479人(1998年),其中蒙古族有5338人占98%。

蒙古族有自己的民族语言,语言属阿尔泰语系蒙古语族蒙语支。几百年来,云南蒙古族语言、文字随着当地社会历史的发展而发生了变化。现在文字已全部采用汉文,使用的语言是一种特有的、独立的语言。这种语言的语音系统,大多数的短元音和辅音、语法结构与北方蒙古族语相同,词汇只有少数与北方蒙古族语一样。在姓氏中,仍保留着旃姓、期姓、奎姓、华姓等具有民族特点的姓氏。

云南蒙古族信奉多神,所谓万物有灵万物有神。家内堂屋楼上供奉“天地君亲师”牌位和祖先牌位,厨房供奉灶王爷,每个族姓有宗词。在5个自然村内有观音、三圣宫、财神天王、鲁班、龙王、山神、土地等10多座庙宇,大的庙宇还有定期庙会,其中农历二月十九日的观音会最为盛大,会期5天5夜,举行宗教祭拜活动,搭台唱戏,具有群众文艺活动的特点。由于本地蒙古族建筑业发展较早,中国建筑业的祖师鲁班也是蒙古族群众崇拜的对象,农历四月初二这一天是蒙古族的“鲁班节”,在外地搞建筑的人都要赶回来过节,衬里杀猪宰羊,抬着鲁班雕像,载歌载舞、巡游各村,同时进行耍龙、跳蚌壳、划彩船等活动。80年代初,恢复过“那达幕”节,全乡开展丰富的文体活动,如民族舞蹈、体育活动等等。云南蒙古族也过春节、清明节、端午节、中秋节和火把节等节日。

云南蒙古族喜歌善舞,传统的乐器是龙头四弦琴,平时另女青年普遍都参加的娱乐活动是“跳乐”,青年们围成圆圈,用四弦琴伴奏,踏足击手,边歌边舞,舞姿健美,欢快有力。平时演出的还有云南花灯、滇剧等。蒙古族的民间文学主要有民间传说、民歌民谣、故事等,主要是以缅怀祖先的事迹、与黑暗的封建势力斗争的人物故事,征服自然、改造自然的传说以及对美好生活的期望和憧憬为主要内容,具有代表性的是民间长篇故事《阿扎拉的故事》。歌谣则保留在“打乐”活动中,歌谣大致分为跳乐歌、对歌、讲词三类,表现手法简练、含蓄、充满智慧,具有较强的音乐性。

过去,蒙古族男子穿的是长袍,腰间扎腰带,与北方蒙古族相似。建国后,男子服饰已与汉族一样,而妇女服饰和头饰则很有特色。妇女上装一套共三件,第一件是贴身衣。高领、袖长至手腕,衣长及臀;第二件衣服居中而无领,手袖、衣长与第一件相同,穿着时衣袖反卷至肘和臂之间;第三件外衣是无袖无领,衣长只及腰部的对襟小褂,小褂左右两边各钉一排大小不一样的圆型银扣,腰间扎一条布腰带,在衣袖、高领和腰带两端都绣着精美鲜艳的图案和花边,三件衣服长短搭配,穿上后颇为美观大方,这种衣饰的高领、弯尖、袖口及花边图案还保留着北方蒙古族服饰的一些风格。

妇女的头饰,在青少年时,戴凤冠帽,两条发辫绕在帽边上,辫尾扎红缨,成亲后的妇女不戴帽子,用包头围在头上,生过孩子后,头发要全部盘绕在头上,用包头帕盖起来。