荆楚网(湖北日报)策划:曾祥惠 王才忠

文图:记者王才忠 通讯员吕金舫 陈孝逸 荆视

《垄上行》特别节目大型直播《金秋垄上行》。

荆视台记者田间地头访农民。

需要,在原野上呼唤

能不能把王凯叫来看一看

农民也追星。追与他们心贴着心、真心实意为他们办事、着想的星。

8月24日上午,江汉平原又一个高温晴朗的日子,荆州市荆州区纪南镇江店村防治稻飞虱节目录制现场。当载着《垄上行》栏目组成员的车辆刚一到达,即被100多位村民团团围住。“那个瘦瘦黑黑的是王凯。”“呀,彭孟、李方两个女主持也晒黑了。”五组村民全本英抱着孙子,从人群中挤到王凯身边,上上下下仔细打量着,看得王凯都有些不好意思。“以前总在电视上看王凯,今天终于面对面看到了他。我们都喜欢看《垄上行》。”全本英满足地笑着说。

这一天,节目组请来了荆州市植保专家李大勇、张宇飞等人。“为什么打了那么多药都没有效?”“打哪一种药最好?”

两位专家站在稻田边为村民们现场解答有关防治稻飞虱的一道道难题。

邻近的荆门市纪山镇更新村农民曹阳文专程到荆州城购买治稻飞虱的农药,路过江店村,正巧碰到《垄上行》摄制组,他拉着制片人杨小龙说:《垄上行》节目太短了,能不能设置一个专门的频道?

江店村几位村民围着王凯问:“龙虾怎么养才能赚钱?”“你们可以到潜江市去看一看,那里的龙虾养得好。”王凯回答。

王凯已成为江汉平原农民心目中的明星,很多人以见到王凯为自豪。荆州市广电局局长吴代炎一次回公安县老家探亲,乡亲们请他开一个“后门”:能不能把王凯叫来看一看。

制片人杨小龙说,王凯已成为《垄上行》的一个符号,农民对王凯的认可就是对《垄上行》栏目组这个团队的肯定。

把目光投向脚下的土地

“我们的节目受欢迎,并不是节目形态已经达到了非常完善的程度,而是市场上有巨大的需求。”荆州电视台台长李海昌说。

在多种媒体竞相发展的夹缝中,要做好一个农村电视节目并非易事。荆州电视台决策层陷入沉思。四年半前,他们曾为一个地市级电视台如何创造一个品牌而大伤脑筋。讲经济实力,论人力资源,自己都不能与央视及众多省级媒体比。这是否意味着地市级媒体真的就无所作为呢?回答是否定的。他们把目光投向了脚下的这块土地。

荆州地处江汉平原腹心,是国家重要优质商品粮棉油生产基地和优势产区,现有人口640万,其中农业人口450万。面对这个庞大的群体,我们就不能为他们做点什么?当时,各级媒体的农村节目很少,且指导性、服务性均没有切合地域的指向。荆州是农业大市,媒体的衣食父母理所当然是农村、农业与农民。

2004年4月26日,第一期《垄上行》呱呱落地。在区域媒体办农村栏目,没有可资借鉴的先例。刚开始他们只是把着眼点放在如何服务农业科技上,为此开办了面向农民实用需求的子栏目“庄稼医院”。虽说节目做得并不精致,但却很快受到农民朋友的认可。

2005年4月25日,《垄上行》在监利县汪桥镇蔡湖村布置抛秧教学现场,把转播车开到田头,现场直播“手抛”和“机抛”两种抛秧技术,融技术性、知识性和趣味性于一体,农民爱听爱看。很多农民当天坐在家里就学到了这项新技术,立马仿效,使抛秧技术很快在江汉平原普及开来。农技人员感慨地说,“如果《垄上行》不搞电视直播教学,抛秧新技术恐怕得用三五年才能普及。”

外延与内涵在不断拓展

在当今中国社会,9亿农民的作用有目共睹。但同时,这个勤劳而庞大的群体,在有些方面又显得很弱势、很无助。他们的庄稼生病了,因不能及时请到专家,只能眼巴巴地望虫兴叹;他们辛辛苦苦种植的农作物丰收了,却因销售渠道不畅增产不能增收;他们在茶余饭后,在假日里,在丰收的季节,需要更多的适合他们口味的文艺节目,来调节一下紧张劳累的身心。

为了加强农技服务,让《垄上行》的“专家医院”和“王凯热线”两个子栏目的服务收到实效,台里动员社会资源,联动职能部门,成立100多人的农业专家服务团,涉及种植、养殖、农产品加工等30多个种类,常年为农民免费服务。

三峡移民曾广经刚刚落户天门市,想通过《垄上行》寻找致富门路。2003年3月,《垄上行》举行一个大型的科技下乡活动,栏目组邀请了松滋市养兔大户黄万云参加。在直播过程中,黄万云与曾广经交流,并免费把四组种兔送给曾广经。以后黄万云还去过几次曾广经的家,告诉他喂养兔子的技术。曾广经通过养兔找到了致富路。“王凯热线”中发布的供求信息,已成为农民朋友交流农事信息的快速通道。今年7月,江陵县六合垸农场瓜农打来电话,称有600亩西瓜销售难,成熟的西瓜快要烂在地里。《垄上行》栏目组迅速前往瓜地,节目播出第二天,各地客商纷纷前来收购,短短几天内西瓜便销售一空。

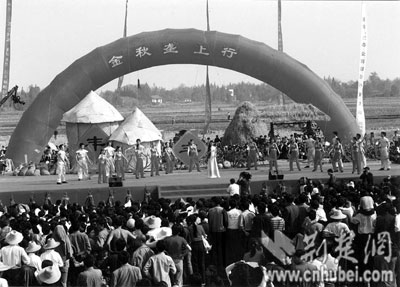

农民的需求是全方位的,《垄上行》服务的外延与内涵也在不断拓展。在副台长刘国刚等人的筹划下,2003年2月,该栏目拿出了一个以农村科技赶集为载体,体现“三下乡”、服务“三农”的大型现场活动方案,并进行电视直播,于是诞生了《春天垄上行》。同年10月31日,又在监利县程集镇举办了以欢庆丰收为主题的《金秋垄上行》。这种《垄上行》大型媒体活动,现已举办7届,每一届都会吸引数万人前来“赶集”。农民们说:《垄上行》是我们荆州本土的“心连心”。

租住在荆州城南门外以拖煤为生的周财富师傅对《垄上行》情有独钟。每次《垄上行》做大型活动,他都要到现场观看。2005年11月8日,为了看《金秋垄上行》,他骑着自行车,经过4天4夜,到达洪湖市演出现场。他家的墙上,用粉笔写着“拳拳农家情,我爱《垄上行》”10个大字。“农民太需要《垄上行》了。我们没有理由忽视这个巨大的市场,没有理由不去关注这个庞大群体的欢乐与疾苦,没有理由不全力以赴去做好这个节目。”李海昌说。

心灵紧贴着心灵

农民,对与他们生产生活息息相关的电视节目有一种如饥似渴的需求,那么是否就说,《垄上行》可以轻易赢得他们的青睐?

显然不是。制片人杨小龙说得好,《垄上行》的演播室不是设在办公大楼里,而是设在春夏秋冬交替轮转的田野上,他们不是做一般意义上的采访,而是和农民融在一起,在完成某一生产生活的流程。

《垄上行》成功的核心元素就是两个字——贴近。

是的,这不是一般意义上的贴近。是一种血融于血、心灵激荡着心灵的贴近。

谁晒得最黑谁就最骄傲

《垄上行》的贴近,是一种真心诚意的贴近。“我们要做农民,而不是做农民家里的客人。”这已成为栏目组每一个人的行为理念。

先看一看他们晒得黑黑的皮肤吧。杨小龙、李亚军、杨太旭、刘学成、王凯、彭孟、李方、袁帅、李磊杰、孙媛、邹薇……他们18个人,个个都晒得黑亮亮的。

是他们不爱美吗?不是。年轻的女主持彭孟、李方,每次出去做节目都带了防晒霜,但是没有用,因为太阳太毒了。如果戴帽子,就会影响电视效果,她们索性就让太阳晒个够。

他们后悔了吗?没有,“农民们不都是晒得黑黑的吗?”于是,每隔一段时间,大家都会在办公室乐呵呵地比一比,看谁的皮肤晒得更黑,谁晒得最黑谁就最骄傲。

于是,这些黑亮亮的皮肤也成了栏目组与农民交流的一张张名片。“哟,王凯,彭孟,你们又晒黑了嘞。比我们还黑些。”不知不觉中,栏目组与农民拉近了距离。

再看一看他们的言行吧。采访农民,如果让他们停下手里的活计,在镜头面前正而八经地说出一、二、三、四,他们往往会感到很紧张。怎么办?通过拉家常的方式,把农民口中的话很自然地掏出来。

几位主持人总是农民做什么他们就做什么,农民摘瓜他们也摘瓜,农民插秧他们也毫不犹豫地卷起裤子跳进秧田里。

一次,王凯一行来到了被称为血吸虫窝子的江陵县沙岗镇采访排水灌溉工程。同行的镇干部一再叮嘱“千万别下水”。但采访中,王凯他们不止一次跳下水和农民并肩劳动,还和农民们一同吃冷馒头。“在庄稼地里拍摄节目,为了保证拍摄效果,不好让专家下田,总是自己挽起裤子主动下田。”专门负责摄像的李磊杰说。“江汉平原血吸虫多,就不问青红皂白地往下面跳?”记者问。“农民不都是这样吗?我们怕什么!”李磊杰回答。

接听农民的电话,也是一种学问,要学会宽容与理解。李亚军从台里另一个部门调到《垄上行》时,很有一些不习惯。农民打来电话,要他们派专家过去。有时因人手不够,会推迟一两天,这时农民就会发脾气,“你们怎么搞的,还不来?”“咦,我为你免费服务,你还这大的火气。要是以往我早把电话甩了。”慢慢地,李亚军也适应了、想通了,“如果农民不把我们当自家人,他们会这样大嗓门和我们说话吗?如果他们没有困难,会冲着自家人发脾气吗?”

将心比心。真诚地付出了,就一定会得到回报。资深记者刘学成回忆,2002年4月,《垄上行》录制第一期节目,现场在荆州区的川店镇,下着很大的雨,为了不误节目播出,栏目组一行冒着大雨把节目录制完,已淋得浑身湿透。乡亲们被感动了,你拿一只鸡,他拿一条鱼,硬要招待栏目组一行吃饭。这顿饭吃得很香,临走时,栏目组把饭钱塞给了乡亲们。

为了体现栏目的诚信,只要农民打电话,记者们都尽可能前往。一次,江陵沙岗镇一农户家里种了两棵柚子树,结的果是苦味,记者和专家坐了一个多小时的车,又步行了一个多小时才到达村里,一查原因,是没有嫁接。

农民原以为栏目组不会去的,但却去了,很受感动。临走时,村里人将他们送了很远很远。

记者邹薇说:在农民朋友过去的眼光里,记者与他们的距离是很远的。而我们现在就真真切切地出现在他们身边,跟他们一起拉家常,一起劳作,一起拍摄节目,我们之间的距离自然而然就拉近了。

放在与农民平等交流的位置

《垄上行》的贴近是一种润物细无声的贴近。她洗尽了铅华,远离了生硬,摒弃了形式与做作,以一种泥土的质朴与自然,为农民朋友所喜闻乐见。

是的,《垄上行》不是高高在上去俯瞰农村和农民,而是把自己放在一个与农民平等、能够产生情感交融的位置上,从而与农民有了一种浓郁的亲近感。

她的取材是原汁原味的。她的制作也是朴实无华的。

台长李海昌说,《垄上行》显然不是在搞一些表面的东西,而是实实在在地帮助农民解决问题。“农民的文化水平目前毕竟有限,光在电视上照着稿子念肯定效果不好,要在现场手把手地教,这样的画面也便于他们学。”记者袁帅谈到。

2005年12月,公安县一位农民致电《垄上行》,询问麦苗断根造成大面积死苗是何原因?栏目组了解到这种现象在江汉平原很普遍,于是就请两位植保专家深入田间调查,查出是“齐螬”虫害,并现场传授了防治方法。这期节目播出后,农民们高兴地说:“《垄上行》又给我们上了一堂植保课。”

为了让农民朋友在观看节目时更轻松一些,《垄上行》专门增加了一些趣味性的内容。他们有这样一种判断:农民朋友是极具智慧的群体,他们从来都不缺乏快乐,电视要做的只是点燃他们快乐的火花,营造一个农家乐的氛围。

李海昌说:《垄上行》不需要演播室,完全可以通过戏剧化、娱乐化、故事化来完成节目形态。因为,在广阔的田野上,到处都是原生态的鲜活素材:比谁会种田,比谁的力气大,比谁家的婆媳关系好,还有关注农资打假、关注困境中的人、满足农家愿望等,总之,农民需要什么,《垄上行》就满足什么。

已连续举办七届的《春天垄上行》和《金秋垄上行》大型媒体活动,所有内容和形式都十分贴近农民的生产和生活实际;文艺演出以农民自编自演的乡土文艺节目为主,游戏和竞技均取材于农事活动,当地农民书法家和农民诗人现场咏写对联;主持人在台上竞相吆喝为农民推介土特产品……难怪每次这样的活动会吸引数万人观看。

栏目主编杨太旭说得好,“《垄上行》子栏目‘庄稼医院’不是传统意义上的科技、养殖知识解说,而是体验式的现场互动,专家讲时,农民可以反驳,可以争论,这样才能加深理解,才能被农民所接受。”

泥土一样的丰厚回报

日复一日地在田垄上行走

日复一日地在田垄上行走,把尽可能多的服务送到农民心坎上;和农民做真正的朋友,跟他们像家人一样交心谈心……这是很有意义的事。但这也意味着《垄上行》的工作者会付出很多很多。没有特别的机制,没有特别的奖励,那么,又是什么支撑着他们一期一期把节目做下去的呢?当然还是贴近。

栏目组的成员大多是20来岁的青年男女,他们大多在城里长大,对农村、农民的了解基本是空白。年轻的女主持彭孟第一次为《垄上行》做节目,是和老记者刘学成去石首采访一养殖户,当她用那双白净的手,从池子里托起一只数斤重的大甲鱼时,当时就吓得哭了起来。她一边哭,刘老师却还在一边批评她:“我还不是为你好!”而当她看到养殖员熟练地笑嘻嘻地拿起甲鱼把玩时,她就觉得这些黑皮肤、胡子拉碴的养殖员真了不起。

又是记者又是编辑的邹薇有一次下乡,扯起一把“草”闻了好半天闻不出味道来,“大妈,这是葱还是麦子?”“傻丫头,这是韭菜。”当时,她的脸窘得通红。这个曾经有些自负的漂亮女孩,此刻意识到了自己的不足。

邹薇忆起今年春节前夕到公安县采访一贫困户的情景时,仍然有些动容。这是怎样的一个家呢?老两口年老体弱,三个孩子都出了事(或因车祸去世,或犯法进了监狱),破旧的土坯房里只有一盏昏暗的电灯;快过年了,桌子上的菜只有雪里红、辣萝卜。

邹薇掏出一百元钱送给老人,老两口哭了起来,她也跟着一个劲地落泪。邹薇说,每一次下乡做完节目,采访车徐徐离去,看到乡亲们那种依依不舍、满怀期望的眼睛,她和同伴们就不想停下在垄上行走的脚步。对于每天只能穿工作服采访,有漂亮的时装都不能穿这一现实,她乐呵呵地说:“可以节约开支,少买衣服。”

彭孟说,从来没有想到农村夏天的太阳会那么暴烈,冬天的风会那么酷冷,少数农民的生活还那么苦。

王凯在《垄上行》主持节目已有四年,跑遍了荆州的众多乡镇、村。他有一个梦,要把荆州所有的乡镇、村都跑个遍。“这时的王凯不仅仅只是在做节目。”彭孟说。

王凯们在做什么呢?他们要把农村的发展变化,把农民的酸甜苦辣记录下来,报道出来,并力所能及地帮他们解决一些问题。记者孙媛说,以前她从来没有到过农村,和农民从来没有这么近距离的接触,在《垄上行》工作的这几年,她不仅对农村、对农民的看法发生了改变,自己的人生观、价值观也在悄然发生着变化。她说,和农民兄弟比,我们还有什么苦不能吃?和农民兄弟比,我们工作生活中的那点委屈又算得了什么?

被越来越多的农民朋友所喜爱

投入与产出成正比。这个简单而又深刻的道理,又一次被《垄上行》所诠释。《垄上行》已被越来越多的农民朋友所喜爱,其频道已覆盖省内与荆州相邻的众多县市,也辐射到湖南省的10多个县市。《垄上行》开播4年来,共接到热线电话7万多个,观众来信2万多封。2004年又开通了短信互动平台,至今年6月,观众短信参与量达到了30多万条。《垄上行》的制作需要成本,政府和台里没有给一分钱。怎么办?只有走市场化运作的路子。

《垄上行》第一期节目的广告收入只有2000元,但这却给了他们信心。到了节目开办的第二年,广告创收就达180万元。2004年,冲着该栏目,一家外地的化工集团一次性就在电视台投放100万元广告。如今,荆州电视台依托《垄上行》产生的年广告投放量已达380万元,居于全台各栏目前列。

广告投放的热烈,也曾经导致《垄上行》走过一段弯路。过分看重收入,节目几乎全变成软广告,时间一长不仅有损节目的公信力,而且冲击了正常的广告。台里高层立即要求《垄上行》中止营利性节目,以纯节目带动广告宣传。“《垄上行》是在市委、市政府亲切关怀下,各部门积极配合、支持而形成的一曲新农村建设的大合唱。她启示我们,媒体,有了社会效益,必定也会带来丰厚的经济效益回报。”市委副书记马林成总结说。

眼下,荆州电视台已撤销、暂停了其他几个栏目,将《垄上行》栏目组升格成“农业节目中心”。拟将一周三期节目改为一周五期。《垄上行》品牌正在国家工商总局申请注册。明天的《垄上行》,将给我们带来更多惊喜。