55岁的张阿姨平素身体倍棒、吃嘛嘛香

最近总是莫名其妙发烧

吃啥都没胃口

短短10天体重骤降近10斤

家人察觉异常

深夜将她送至中山大学附属第八医院急诊

因发热原因不明

张阿姨被迅速收入感染性疾病科病房

接诊的医师详细询问病史后,立即启动系统排查。考虑患者白细胞不高且肝功能受损,团队排除了常见病原体,初步给予抗感染治疗。

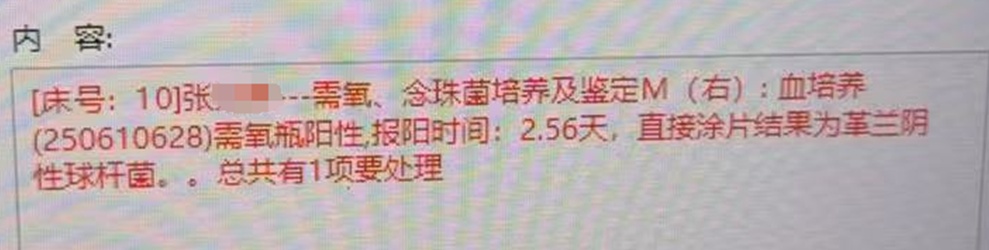

住院第3天,血培养报告危急值:革兰氏阴性球杆菌!

“白细胞不高,可能是一些特殊病原体引起的发热,正好血培养提示有革兰氏阴性球菌。”医生说。

这半年,有没有吃什么特殊的东西?牛羊肉什么的?

张阿姨心头一紧,过完年喝过羊汤,还吃了羊胎盘。

果断加查布鲁氏菌病抗体检测。

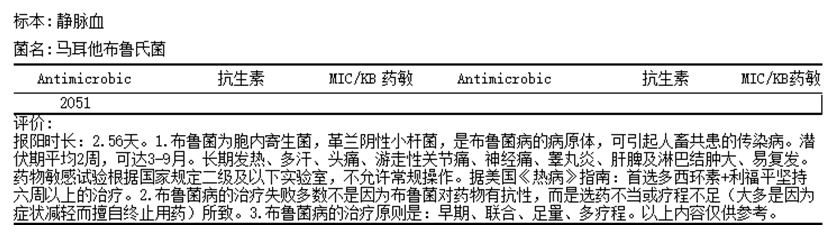

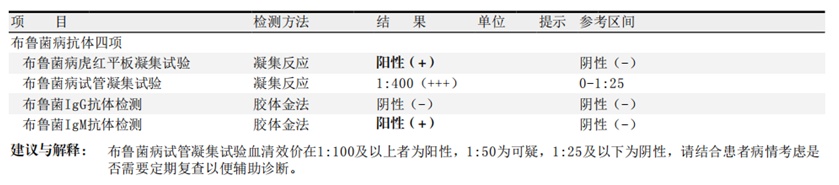

2天后,血培养与抗体检测结果双双锁定“真凶”——布鲁氏菌阳性!

感染科团队立即调整方案,加用利福平,给予利福平联合多西环素规范治疗。

张阿姨很快退烧,食欲恢复。

这种主要在草原流行的人畜共患乙类传染病怎么会出现在深圳?

张阿姨想起了同样长期发热、在老家辗转求医未果的姐姐、姐夫。追问得知,姐夫在清远老家养羊。此前,一家人曾聚餐吃了羊肉。

原来,羊是罪魁祸首。

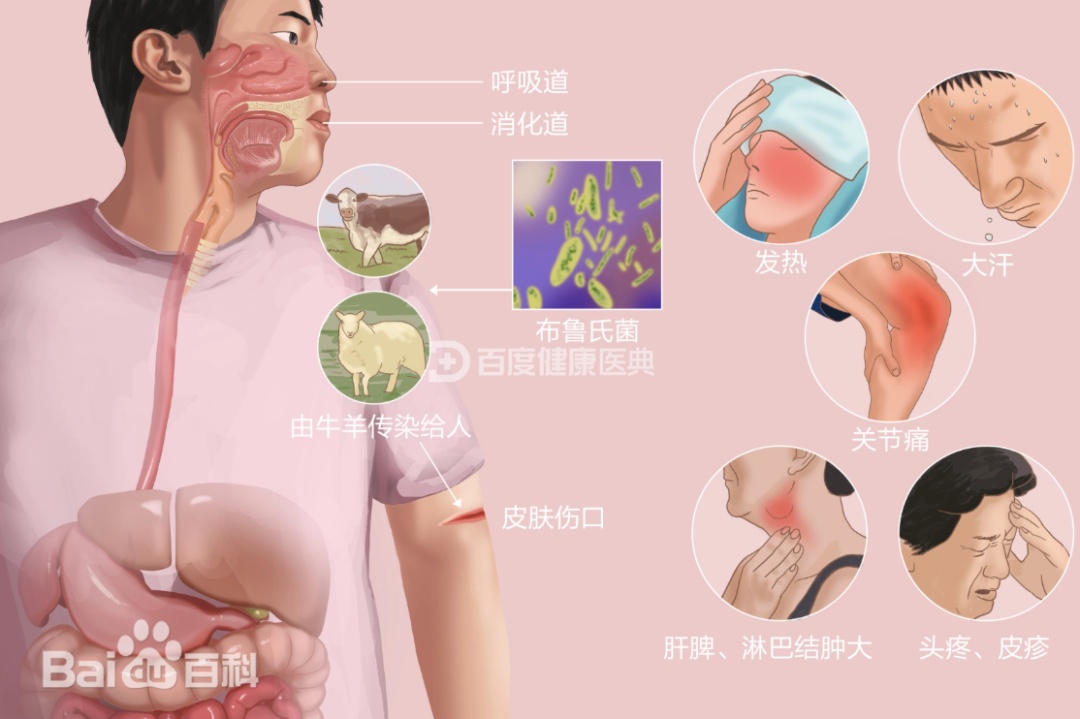

布鲁氏菌病(Brucellosis,简称布病)又称“波状热” ,是由布鲁氏菌(Brucella)感染引起的人畜共患传染病,我国主要在北方地区流行,近年来南方地区的流行强度亦有所增加,局部地区时有疫情发生。布鲁氏菌病为《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。

图源百度百科

潜伏期一般为 1~4 周,平均为 2 周。

以寒颤、发热、多汗、乏力、肌肉关节疼痛等为主要表现。发热多发生在午后或夜间,体温下降时可出现大汗。

在此期间若未能得到规范有效治疗,在数天至2周无热期后可再次出现发热表现,呈现出“波状热”。随着病情进展,可出现骨关节、神经系统、泌尿生殖系统损害等并发症。

如果早期没有进行规范有效治疗,麻烦事一堆:

1. 骨关节:脊柱炎(多为胸椎和腰椎)最为常见,还可表现为外周关节炎(通常累及膝关节、髋关节和踝关节)和骶髂关节炎。

2. 泌尿生殖系统:表现为睾丸炎、附睾炎、卵巢炎、肾小球肾炎、肾脓肿等。

3. 呼吸系统:可见肺炎、胸腔积液。

4. 神经系统:表现为脑脊髓膜炎、颅神经病变、周围神经病、舞蹈症等,也可引起脑脓肿。

5. 心血管系统:表现为心内膜炎、血管炎、心肌炎等。

6. 皮肤:包括斑疹、丘疹、结节性红斑、皮肤溃疡、紫癜、肉芽肿性血管炎及局部脓肿形成。

这其中,脑脊髓膜炎和心内膜炎是造成死亡的主要原因。

张阿姨不禁后怕,几口美味,竟然差点要命。

医生解释,羊、牛、猪等病畜为传染源,其中羊是国内主要传染源,其次为牛和猪。病畜易早期流产或死胎,其阴道分泌物具传染性。病原菌存于病畜皮毛、胎盘、羊水、尿液中,乳汁中排菌可达数月至数年。

它有三大传播途径:

“病从口入”:食用被污染且未煮熟的牛羊肉、奶制品、胎盘等(如本案)。

接触传播:处理病畜、接羔、屠宰时经皮肤黏膜感染。

呼吸道吸入:接触污染环境中的气溶胶。

防患于未然:关键在“两关”

患者一般会出现长期反复发热、夜间盗汗、乏力、关节肌肉疼痛、肝脾淋巴结肿大等,极易被误诊为感冒、风湿热等疾病。

提醒市民,预防布鲁氏菌病,核心在于把好“入口关”和“接触关”:

(1) 严把“入口关”,杜绝生食:

坚决不食用生肉、生奶! 牛羊肉、内脏(尤其是胎盘)等必须彻底煮熟煮透(100℃以上持续足够时间);

购买正规渠道、经过检疫的肉、奶及其制品;

厨房操作严格生熟分开,避免交叉污染;

奶制品选择巴氏消毒或超高温灭菌产品。

(2) 做好“接触关”,加强防护:

从事畜牧、屠宰、加工、兽医等职业人员,务必规范穿戴防护服、口罩、手套,工作后彻底清洗消毒;

避免直接接触病畜流产物(胎盘、死胎等);

处理生肉后及时用肥皂和流动水彻底洗手。

很快,张阿姨的姐姐、姐夫也迅速被确诊为布鲁氏菌病,经中大八院感染科系统诊疗,好转出院。

随着生活方式多样化

“病从口入”的风险就在身边

如长期出现不明原因

发热、多汗、乏力、关节痛等症状

且有食用未煮熟牛羊肉

奶制品史或相关职业接触史

请务必提高警惕

请及时前往正规医院感染科排查

来源:中山大学附属第八医院

编发:喻思薇

审核:唐晓煜

出品:湖北日报融媒体中心