【编者按】

当前,武汉正加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”、全面建设现代化大武汉,发展气场进一步升腾。

气场的升腾,蕴藏在都市圈的协同共进,闪耀于全球领先的科技突破,涌动于巨头加码的投资信心,也体现在枢纽能级的持续提升。

今日起,长江日报推出“气场升腾看武汉”系列报道,立足一线,鲜活记录这座城市在科技创新、产业升级、开放引领上的坚实足迹。

这个月,鄂州市葛店经开区内,泛半导体产业研发中心及生产基地建设现场机械轰鸣。项目建成后,将形成光谷—葛店20分钟半导体产研闭环。这是武汉、鄂州产业协同发展的又一例证。

双柳长江大桥明年通车后,武汉到黄冈团风的车程将缩短至40分钟。如今,在武汉上班,回鄂州吃饭,用孝感公积金在武汉买房,持黄石社保卡在武汉坐地铁……这些场景在武汉都市圈已成为日常。

今年8月公布的《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》明确将长江中游城市群列为高质量发展增长极。这意味着武汉和武汉都市圈的战略地位更加凸显。

中国城市经济学会副会长、湖北省政府咨询委员秦尊文认为,紧扣规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保,秉承“九城就是一城”的理念,武汉都市圈同题共答、同频共振、组团联网。

每个工作日的上午7时,孝感云梦的李女士都会拎着早餐坐上汉孝城际公交。李女士和邻座熟人打着招呼:“王姐,今天也这么早?”她边吃边说:“这公交50分钟直达我上班的武汉公司,比开车堵高速省事,车上还能补觉。”

车窗外,从县城街巷到都市商圈的快速切换,正是武汉都市圈交通同网的生动注脚。

乘客排队扫码乘坐新城快线。图片由湖北铁路集团轨道运营有限公司提供

“跨市”成为日常“串门”。今年以来,武汉都市圈交通建设马力全开,沿江高铁武宜段、合武段稳步推进,沪渝高速武汉至宜昌段改扩建工程紧锣密鼓,32条城际“断头路”相继打通。从“物理相连”到“高效互通”的转变,正在重塑区域时空格局。

地铁与城际公交的无缝衔接,让同城生活触手可及。

早高峰的武汉地铁11号线葛店段座无虚席,鄂州上班族小王给同事发语音:“放心,20分钟后到武汉东站,不耽误上午的会。”他收起手机笑道:“以前得提前1小时出门,现在地铁直达,不用起早摸黑了。”

7月26日合龙的双柳长江大桥,将于明年通车。 新华社记者肖艺九 摄

随着双柳长江大桥明年通车,武汉到黄冈团风的车程将缩短至40分钟。都市圈环线高速公路加速“画圆”,货车司机周师傅再也不用绕城送货。“油钱省了、时间少了,每月能多跑两趟活。”

花湖国际自由贸易航空港实现“7×24小时通关”,黄冈罗田的鲜活鳗鱼9小时直达韩国首尔,英山云雾茶带着晨露销往越南河内,交通优势正转化为经济发展优势。

当前,武汉都市圈1小时通勤圈正加速成形,交通网络的通达性不仅便利了人流物流,更让“九城一家”的理念深入人心,为区域协同奠定了坚实基础。

近年来,作为武汉都市圈首位城市,武汉辐射带动作用持续提升,依托武汉科教资源优势,“研发在汉、转化在圈”的创新生态加快构建,光谷科创大走廊不断东延。

位于光谷的黄石(武汉)离岸科创园内,中科光芯(湖北)光电科技有限公司40余名研发人员正紧锣密鼓地开展光组件、光模块等产品的研发。2023年,该公司通过招商引资落户黄石,次年便入驻黄石(武汉)离岸科创园。

“依托武汉的人才优势和便利的信息来源,我们已经做到武汉研发、黄石生产。”该公司研发中心负责人坦言,公司入驻科创园后,不仅能更好链接高校科研资源,还能深度对接产业资源,助推企业发展。

黄石(武汉)离岸科创园。资料图

产业集群的协同发展,让创新动能持续释放。

在漆黑密闭的模拟矿山巷道里,一辆无人驾驶的矿车悄然启动。没有北斗卫星的信号指引,也缺乏5G网络的实时支持,它却能精准地避开障碍物平稳前行。这是赤壁中试谷·智能无人系统测试基地的最新科研成果。该基地是武汉大学与咸宁合作的首个项目。

中试谷·智能无人系统测试基地。图源:咸宁日报

“光谷第九园”引进13个项目,协议投资超30亿元,23家配套企业围绕武汉华星光电等龙头布局,达产后年产值将突破120亿元;鄂州市葛店经开区聚集89家半导体企业,形成“光芯屏端网”产业链“短距离闭环”,长飞光纤葛店科技园的石英材料项目填补国内空白。

鄂州小伙王磊感慨道:“现在在老家就能进大企业,工资不比武汉低,还能照顾家人。”科技同兴让产业更强,也让群众的幸福感更实。

湖北益丰大药房连锁有限公司计划在鄂州市鄂城区拓展连锁药店,按照传统流程,需在武汉总部与鄂州属地间往返提交材料,仅审批环节就需耗时两周。

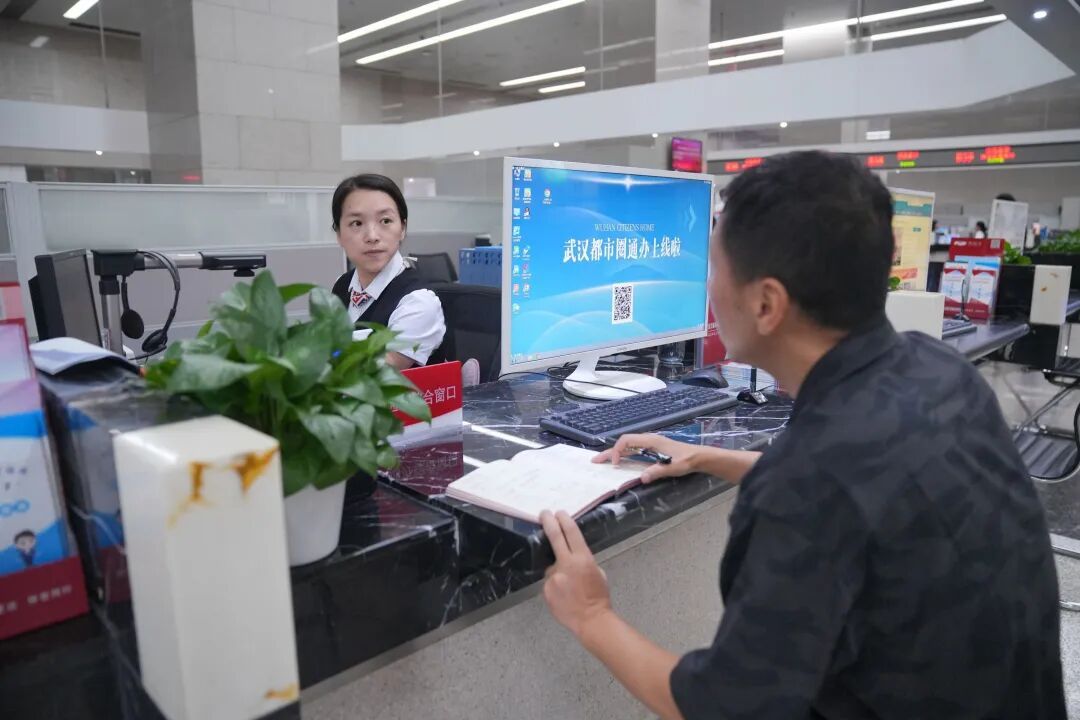

然而,公司质管员马女士通过武汉东湖高新区政务服务中心的“一圈通办”窗口提交申请后,材料通过跨域数据平台即时流转至鄂州审批部门,全程网办完成核验,短短3天便收到了邮寄送达的药品经营许可证。马女士说:“3个工作日拿到跨市经营许可,这在以前想都不敢想。”

2024年,武汉都市圈共办理各类通办业务179万余件。

民生保障的均等化,是都市圈协同发展的重要方向。武汉都市圈以1062项民生服务“一圈通办”为抓手,让群众办事“少跑腿、好办事”,获评全国法治政府建设示范项目。

武汉市民之家武汉都市圈通办窗口,市民正在办理业务。 王海 摄

2024年,武汉都市圈跨城异地电子缴税覆盖率达100%,惠及12万户纳税人,政务服务的优化正转化为营商环境的红利。湖北三丰智能输送设备股份有限公司财务总监李敏算了一笔账:“以前每月要安排专人去武汉办理跨域缴税,路上就得大半天。现在通过‘鄂汇办’APP一键完成,全年节省办税时间超200小时。”

医疗、养老、教育等领域的互通共享,让民生保障更有温度。72岁的黄冈老人张女士随子女在武汉定居,住院费用即时报销。“不用垫钱、不用跑腿,就像在老家看病一样方便。”2024年,武汉都市圈异地就医直接结算金额超66亿元,惠及700余万人次。

市民在武汉市民之家“一圈通办”窗口办理业务。王海 摄

实际上,早在2021年,武汉城市圈同城化发展办公室就已成立,在武汉市发改委集中办公。如今更名为武汉都市圈发展协调机制办公室,9市选派专人组建,日常联合办公。

秦尊文认为,未来,武汉都市圈要进一步强化光电子信息、新能源汽车、生物医药等优势产业,推动科技成果高效转化。同时联合长江中游城市群其他城市攻克产业技术基础难题,让创新策源能力切实转化为产业竞争力。

2024年,武汉都市圈经济总量突破3.6万亿元,占长江中游城市群比重达29%。武汉都市圈正以“一家人”姿态,朝着人口3000万、经济总量4万亿元的世界级都市圈迈进。

WRITER/文字 · 长江日报记者覃柳玮

DESIGNER/设计 · 张莉

EDITOR/编辑 · 叶凤

SOURCE/来源 · 武汉发布 长江日报