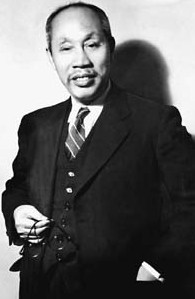

董必武

董必武早期在武汉的革命活动

董必武,1886年出生在湖北黄安县(今红安)一个贫苦教员家里,学名用威,号壁武,后决心革命,所以用谐音"必武"为名。17岁那年考中秀才,因不满封建官僚的腐败和凶残,放弃乡试机会,愤然从省城返回乡间。1905年秋考入武昌文普通中学堂(地址为现武汉市31中)。在这里,他接受了现代教育,开始受到资产阶级民主思想的熏陶。在湖北革命团体日知会负责人刘静庵直接影响下,阅读了大量反清和宣传民主革命思想的书刊,大大激发了他的爱国热情。

1911年10月,武昌起义的消息传到黄安县,董必武闻讯后,立即赶到武汉,投入了革命洪流,在悲壮的阳夏之战中,他参加了保卫刘家庙、三道桥的战斗。同年底,加入了同盟会,并担任同盟会湖北支部评议会的评议员,参与领导湖北同盟会的工作。讨伐袁世凯的二次革命失败后,董必武被迫流亡日本,考入日本大学法律部,在此见到孙中山,参加了由孙中山组建的中华革命党。1915年,中国大地黑云压城,北洋军阀头子袁世凯为了对外卖国,对内复辟,加紧了对革命党人和广大人民群众的血腥镇压。同年6月。董必武奉孙中山之命回国,他怀着改革中国社会和为民族谋幸福的赤城之心回到武汉,到武昌南湖炮兵团策划反袁起义,因叛徒的告密,两次在家被捕。

1919年董必武在上海结识了李汉俊。李汉俊向他介绍了俄国十月革命的情况,阅读了许多关于十月革命的书刊,开始接近马克思主义,从孙中山利用军阀打军阀的老路中走了出来。

1920年1月,董必武在武昌创办了私立武汉中学,邀请了许多具有先进思想的知识分子到校讲课,在工农群众和青年学生中广泛传播马克思主义,使武汉中学成为培养革命人才的摇篮。同年,他由刘伯垂介绍加入共产党。接着又同陈潭秋、刘伯垂、包惠僧等7人建立了武汉共产主义小组。1921年7月他和陈潭秋代表武汉共产主义小组到上海参加了中国共产党第一次全国代表大会。他和李汉俊一起受大会委托,起草了给共产国际的报告,提出了"反对帝国主义"、"反对军阀"的战斗口号。11月,根据中央决议精神,成立了中共武汉地区执行委员会,董必武为委员。由于区委在学校师生和工农群众中宣传组织工作深入,党的组织迅速壮大,到1923年初,党员人数发展到了50名。1922年湖北女子师范学校发生了挽留进步教师刘子通,迫使校长辞职的事件,董必武参加和领导了这次威震江城、迫使反动当局妥协的学生运动。同年,组织武汉中学党团员开办工人识字班和平民学校,吸收大批工人及其子弟上学,向他们宣传革命真理。同时,还将发展的学生党员按地区组成工作组,派回原地区开展革命活动,逐渐把党的工作由城市发展到农村,为湖北全省人民群众运动新高潮的到来奠定了坚实的基础。他是一位把党的工作推向广大农村的开拓者之一。

武汉党组织成立后,董必武立即深入到工人群众中去,领导工人运动。他从一开始就很注意培养和发展工人党员,让他们在工人群众运动中发挥先锋作用。从1921年至1923年3月,武汉党组织领导的罢工斗争达20余次,武汉工人运动的蓬勃发展为武汉的历史揭开了新篇章。