江汉区概览

历史沿革

明天顺年间(1457-1464年)境内始有民居。成化年间(1465-1487年)各地商民纷纷移居汉水口北岸(即汉口),街市雏形出现。隆庆六年(1572年),出现居民区----坊。明末,袁公堤筑成,街市向北扩展至今满春、民族、民权、花楼街道等地域。清咸丰十一年(1861年)建汉口城堡后,堡内建成新的居民区,闹市中心由沿河黄陂街向北移至今六渡桥一带。城堡以北后湖水网之中,乡民择墩筑圩围垸,聚族而居,渐成以原籍、姓氏、人文遗址或自然特征为名的天门墩、王家墩、姑嫂村、八古墩等20余处聚落。

清光绪三十一年(1905年)张公堤筑成,境域再次向北扩展32平方公里,范围包括民意、前进、水塔、新华、万松、北湖、唐家墩、常青、汉兴等9个街道所辖地域。其间,相继建成生成里、五常里(今永康里)、同善里(今积庆里)、福生里(今前进二路)、六合里、衡荣里、绍兴里、楚宝里、桃源坊、藕塘村、藕池巷等街道里巷,形成新的居民区。民国19年(1930年)国民政府在市区实行区、坊、闾、邻制度。民国34年,设立自治区,境内设有4个区公所。

中华人民共和国成产以后

废除保甲制度,建立区人民政府及派出机构----街道人民政府。1954年,街道人民政府改为街道办事处。街道工作以居民为服务对象,先后建立清洁卫生队、治安联防队、居民小组、居民委员会等组织。1958年,街道组织1万余名家庭妇女参加社会生产劳动,兴办街道工厂和文教、卫生事业。1961年,重新调整街道划分,充实领导力量。“文化大革命”期间,街道办事处、居委会干部遭批斗,工作受到阻滞、破坏,但街道、居委会干部仍坚守岗位,做好民政福利、爱国卫生等工作。

中共十一届三中全会以后,街道工作进入新的历史时期。1981年起,街道工作以居委会为基础,以社区单位为依托,大力创办“两服务”(为生产服务、为生活服务)事业,发展街道经济。在配合旧城改造、社区服务、精神文明建设方面,开拓出新路径。民族街道首创街道社会福利院和弱智儿童寄养站;各街道先后建立社区服务中心,为社区军烈属及老、残、病、幼等各种特殊困难对象服务。

1985年,原属洪山区管辖的唐家墩、姑嫂村、鲩子湖、贺家墩、航侧村划归江汉区。

2000年底,13个街道所辖居委会按照地域、人群和小区认同感等因素,调整为112个社区居委会。5个村民委员会分属3个街道管辖。社区整合各方资源,发挥自治功能,构建“造福百姓、服务居民”、环境整治、安定和谐的新型社区。

截至2009年8月全区共有116个社区。

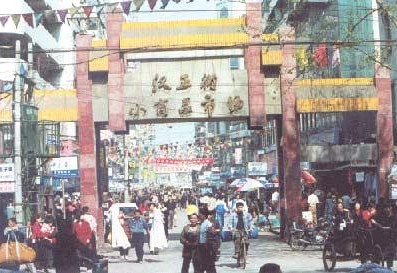

汉正街

汉正街是汉口沿河大道以北,并与之平等的一条街道。此处原是沿河的墟市,经过明、清两代的发展,形成玉带门、杨家河、武圣庙、石码头、永宁巷等若干个东西向的“正街”。16世纪明成化年间汉水改道后,长江汉江交汇处,尤其是沿汉江(又称汉水襄河)一带地域逐渐成为汉口商业的中心地带;清初,汉水沿江码头形成以北岸为主的“八码头临一带河”的态势,“四海九州之物不踵而走,特形异物,来自远方者,旁隘露积”;清康熙年间(1662---1722)此地因设立汉口巡检司而成为汉口镇的正街,又称“官街”,沿街店铺林立,八方商贾云集,街情民风淳厚。

汉正街是汉口历史上最早的中心街道,是万商云集、商品争流之地。长江最大的支流汉水,发源于陕西省,由此注入长江,在很早以前,陕西省的商人就乘船顺流而下,将货物贩运于汉正街中转。汉正街最初是由货物集散批发而发展起来的。汉口之名可以说是因陕西商贩而得名,即汉水入长江口。而汉口的繁盛,与汉正街分不开。

20世纪初,随着汉口开埠,租界设立与铁路的开通,汉口商业中心逐渐下移至长江岸边。汉正街则演变成小商品市场。1979年,汉正街恢复小商品批发市场,首批摆摊经营的待业青年和社会无业人员100余名,1989年起,汉正街市场销售额突破7亿元,1990年起,国家、个体共同筹资数千万元,兴建与改建数处交易大楼,使汉正街的交通和环境大为改观。汉正街市场西段以粮、油、棉、什业居多,东段以药材、参燕、金银、票号、典当为主,中段最为繁荣,密布百货、布匹、山珍、海味、纸张等大小商铺。清同治三年(1864年),汉阳郡守钟谦钧等修筑汉口堡,沿堡辟出玉带、居仁、由义、循礼、大智、通济等八座堡门,外有深壕环绕,桥梁相连,既便于布防守卫,又可抵御洪水。清道光14年修建的保寿石乔现仍存原处,它是石乔口之为“石乔口”,而非“桥口”的唯一历史见证。17世纪初,汉正街不过几百米长,商业的复兴与繁荣推动了市场与街道的拓展。其时,汉正街杨家河至五彩巷之间有河街,大通巷以下有后街,升基巷以下有夹街,夹街以下至集家嘴之间又有小夹街。众多小街小巷以汉正街为主脉,纵横连接,组成了新兴的汉口沿河商业区。据清道光年间统计,这片形如卧帚的商业闹市,称之为街的有32条,巷有64条。汉水码头水运的繁荣带动了武昌、汉阳港埠随之兴旺。

乾隆四年(1739年),汉正街上自桥口,下至接驾嘴(集家嘴)铺设了条石路面,在汉正街的泉隆巷,至今还保留着青石板路面的古朴风貌。虽然现在路面大多已换成了水泥路和混凝土路面,但这些古风古韵的青石板作为汉正街的历史见证仍深深刻在老武汉人的记忆中。山陕会馆,又称西关帝庙。其规模在汉口会馆中”雅冠众构“,它是商业团体的议事之地,外观为三进三出,西有北方民居风格的四合院,其内部装饰却是南方特色。淮盐巷雕花过街楼是吸取欧洲联排式房屋的典型建筑,它全长194米,一桥横跨街面,将街两边的楼连接起来,既不阻碍街面人来人往,又方便了商业团体经商议事。在楼的内部装饰和栏杆、房檐、窗棱各处,又积聚了民族特色的雕花技艺。古汉正街店铺临街而建,多为假两层楼式,白瓦灰墙,古朴别致。门面有全敞式、半敞式、内敞外窄式,交错穿插,风格各异。夹街背巷的铺面则多用木板木桩架起红漆横梁,梁上雕龙饰凤,极富民族特色。

清道光末年,汉正街涌现出一大批著名的老字号“叶开泰”、“苏恒泰”、“谦祥益”“汪玉霞”、“蓝田宝”都有口皆碑。这些老字号浸润着老汉口百年的历史文化。汉正街在20世纪80年代,以廉价的小商品批发为主,针对广大的农村市场,经过十几年的发展,成为武汉市民日常购物场所,也是华中地区商品批发中心,主要经营日用品、鞋帽、服装、小电器、文具、玩具等。

今天的汉正街已经进行了大规模的旧城改造。小商品大楼在汉正街拔地而起,街头巷尾的摊位也引雀回笼,还路于民,以街为市,以地为摊正逐渐消失,今天的汉正街已形成了一个容括四条街道,方圆2.65平方公里的“汉正经济圈”。

武汉汉正街将整体搬迁改造

2011年2月14日,武汉市、硚口区在该市“两会”期间宣布,“天下第一街”汉正街小商品市场,将限期搬迁,原址经大规模拆迁改造后,打造成商贸旅游区。

对武汉而言,汉正街绝不仅仅是“小商品批发市场”的代名词,它承载了这座城市太多的记忆和辉煌。 汉正街曾是武汉早期商业命脉。1979年,汉正街小商品市场成为市场经济的一个标杆,成为全国著名的小商品批发集散地。目前,汉正街个体经营户已达到一万多户,日均吞吐货物400余吨,日均人流量16万人次。