中国谜语村-青林寺

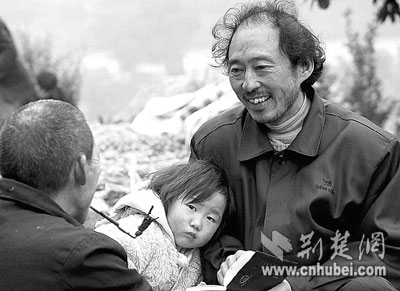

“谜痴”丁开清

田间地头说谜语

收集谜语

“有水能使清江清,树叠罗汉绿荫荫。侍从旁边无人问,宜都境内不用寻。”

湖北省宜都市高坝洲镇青林寺村,村名就是一个谜语。2003年底,该村被中国民间文艺家协会授予“第一个中国谜语村”的称号,成为世界上唯一的谜语之村。

进屋猜谜出屋也猜谜

青林寺村得名于青林寺,该寺始建于盛唐,扩建于明代,遗址静静地躺在清江水底。青林寺村东邻荆楚大地,西望巴山蜀水,南接武陵余脉,北濒万里长江,距“长阳人”遗址仅40余公里。

寺已淹没,谜语犹存。

村中人最大的娱乐爱好就是猜谜,上至九十九,下至能开口,个个能猜会射,村民进屋猜谜,出屋也猜谜,甚至对唱谜歌,谜语已经融进了当地居民的生活中。

2002年,中国民间文学泰斗、90岁高龄的贾芝先生到该村探访,非要拉出一个旁观的11岁少年比试。贾老出一谜:“天穿眼,地成包,水长骨头,路结腰。”少年略加思索回答道:“下雨,坟墓,结冰,桥。”

贾老赞叹不已,少年调皮一笑,给贾老回了一谜:“一个光棍扒墙站,红娘女子来做伴,虽说不是夫妻俩,亲嘴亲了千千万。”贾老想破脑壳也没想出。临走时,少年赠其谜底———吹火筒。

村里有对老夫妻,美满姻缘更因“比谜招亲”而成。廖婆婆年轻时美貌动人,提亲的人踏破门槛,不得不贴出一谜,竞猜择偶:“偶因一语蒙抬举,反被多情又别离,送得郎君归去后,独倚门头泪淋淋”。

聪明的李绪安猜中谜底是“伞”,两人遂结成了“谜语”夫妻。

谜语村中人人是谜

提到谜语村,就不得不提及人称“谜痴”的丁开清。这个农村倔汉子,一心钻到谜语里,穷尽20年青春在清江两岸寻访,搜集了近万条谜语。他被村民笑过,骂过,鄙视过,前妻因忍受不了他“不务正业”,一把火烧掉他多年搜集的3000多条谜语,含泪离开青林寺村。这一切都没能让丁开清放弃,他将自己搜集的谜语著书出版,终于向全世界撩开了谜语村神秘的面纱。

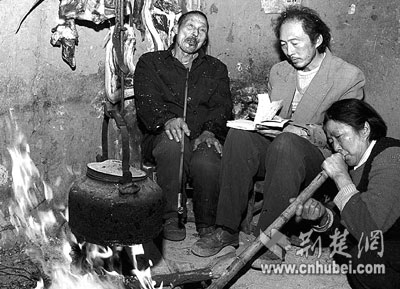

“百家姓上头一名,南二北三一线分。涛声阵阵水退尽,谜语村中老愚人。”年过花甲的赵兴寿老人,与丁开清相比更像一位传承者,最绝的就是,他能当场把你变成一道谜。

笔者有意考他,请他以笔者的名字“章恒”做首谜,赵老略一沉吟,提笔就来:“三十而立成才早,有心互助毅力高。三寸钢笔成妙语,献身楚天都市报。”看看手机,刚过三分钟。

1998年12月,丁开清编著的《青林寺谜语选》正式出版,这是我国第一部由农民采录的村落谜语集。至2002年8月,丁开清与赵兴寿共出版青林寺谜语谜歌集3本。一个不到千人的小村,两位小学文化的农民,出版三本书,实属罕见。

然而,文化并不能仅靠书本来延续,纸上谜语的传承并不是谜语村“活态文化”的传承。

如今的青林寺村已是一个地道的移民村,加上各类现代娱乐的冲击以及青壮年外出打工带来的断层,第一谜语村的未来堪忧。移民前,青林寺村小学曾开设专门的谜语课,孩子们在课堂上表现出惊人的创造力:“四四方方指挥台,红橙黄绿点将牌,胸中自有百万兵,手指一按答案来”,就是一名小学生的杰作,谜底是老人们从未染指的“电脑”。移民后,村小学被撤消,谜语课随之叫停。谜语课从开课到结束,仅有不到两年。

民间文化是脆弱的,民间的村落文化更是危如累卵。这个背靠青山,面朝碧水的美丽村落,此刻就是一个待解的谜面,摊开在世人面前:

清江已截流,两岸不出头。山上有庙宇,人在画中游。

青林寺谜语几则

1.一个娃,穿红袄,问她搞化儿?衙门里去洗澡。回不回来?骨头回来,肉不回来。(打一果实)注:化儿,指什么。

2.外面相公急急敲,房内小姐心里焦,若是二人一见面,小姐性命定难保。(打一鸟类)

3.一个字儿生的恶,四张嘴儿一个角,另个字儿生的恶,六张嘴儿两只角。(打2字)

4.四个相公进考场,四篇文章一样多,一个相公中了举,三个相公下了课。(打一娱乐活动)

5.有个赵大哥,娶个黑老婆,挺起个大肚子,娃也没得一个。(打一炊具)

6.出在稻谷田中,住在青纱帐里,穿过绫罗绸缎,听过私情笑话。(打一卧具)

谜底:红枣、啄木鸟、由和曲、打麻将、灶台、枕头

作者:章恒 转载荆楚网