刘德培

刘德培,五峰长乐坪镇珍珠山人,国宝级民间文艺讲述家,获中国民间文学最高成就奖——“山花”奖,受联合国教科文组织表彰。

是吊脚楼前悠闲的麻雀儿,叽叽喳喳,道出了大山的禅机;是大山里洁白的鸽子花,在历史文化长河中永开不败。刘德培老人,当他神态自若,操着野味十足的土家方言,道出一串串民间文化的珠玑时,你会由衷地感叹,刘德培,传承了非凡的民间智慧和创造力。

洗澡盆里还安电话?

咸宁市招待所。

晚饭时分,一楼两人间里住进一位七旬老农。他布衣布鞋,裤脚上涂的不知是泥土还是灰尘。他从何处来?即日清晨,他从千里之外的鄂西起程,乘汽车、转火车,下午五点钟才赶到桂花之乡。他是太累了,此时的第一需要是痛痛快快地洗个澡,正好房间里面有洗澡间。

嗬!嵌满瓷砖的地上,躺着一个白晶晶的大东西,人完全可以伸直睡到里面。老头虽然叫不出它的名字,但猜想到这是装水洗澡用的。于是,他如履薄冰,小心翼翼地跨了进去,他真担心踩破了它。接着,他取下眼镜,慢慢摸到水龙头,刚一拧开热水,一团水沫直朝脸上喷来。奇怪!龙头是向下的,水怎么会朝上了,原来龙头旁搁着一个像电话筒模样的玩意,水是它喷的。这下,他疑惑了:莫非洗澡盆里还安电话?……不对!是电话筒就不会喷水。好一会儿,他才弄明白:这是拿在手里方便洗澡时用的——城里人真会想!比山里人的大木盆强多喽!

身子躺在水里,热气罩在水面上,这浮动的水气多像当年自己躺在羊胡草上看见的那山中的雾啊!此时,他不觉想起了童年的一幕——

他八岁那年,跟着爷爷上山砍柴。攀上一墩漂岩,他发现岩边的一窝扛浆藤。山里孩子,知道这种藤子形的树,虽然是细杆细枝,但火力硬,于是,他便见柴起意,抡起了砍刀。等他砍到第五根的时候,感到力不从心,于是,索性丢下刀,揪住枝条,企图用自己的身体来压断它。谁知扛浆藤极有弹性。未等他揪紧,只听“嗖”地一声,身子竟像弹子一样被弹下了岩坝。爷爷闻声赶来,抓住一根葛藤就往下滑。好险啊!我的天!孙子幸好落在一片又厚又软的羊胡草上。他正仰卧朝天看那山间的雾哩。爷爷望着孙子旁边的石头、树桩,不禁吁了一口长气:“培伢子啊培伢子,你差一点儿丢了命啦!这只看是哪个菩萨在保佑你的哟!未必你大难不死,还会有后……”“后什么呢?”爷爷想到祖辈为逃水荒,从公安搬进五峰,还是搬不掉“穷”字,他不敢说“后”下面的那个“福”字。

水有些凉了,老头子收住回忆,边加热水,边慢慢腾腾地搓背。这个72岁、第一次用浴缸洗澡的老头,今天是应中国社会科学院文学研究所的邀请,前来咸宁出席中国民间机智人物故事学术讨论会的。这位历尽坎坷,几番大难不死的他,是这次学者云集的会议中惟一的一名特邀代表。这一天,日历正翻到1984年6月7日。连浴缸都不认识的乡巴佬还不清楚大教授们将同自己共磋学问哩!第二天清早,他的房前就——

学者盈门

晨曦还只微露,老汉正在香睡,此时,早有一位中年学者恭候门外。他没有敲门,他跟宋朝的杨时一样,在“程门立雪”。这位学者叫巫瑞书,执教于湖南师范学院中文系,正在从事民间机智人物比较研究。他是众多学者中的“早行人”,率先来登门拜访的。

中午,北京大学中文系段宝林先生来访。接着,四川大学、杭州大学……

无论早、中、晚,只要是会议间隙,学者们便纷至沓来。而老头呢,同来访者交谈时总爱捧个烟灰缸,吐一阵烟后,就习惯地把烟灰往烟灰缸里触一下。其实,好几次他的烟灰分明是触在自己的裤腿上——幸亏他穿的不是化纤料子,他太近视了啊!

一天晚饭后,中国社会科学院民间文学研究室副研究员祁连休向他提出问题:“老人家,民间都说盘古开天地,这盘古传说是怎么来的?”

这确实是个难题。老头虽然是个民间故事篓子,但他从不信口开河,欠身答道:“盘古传说的来历我不清楚,只记得有讲盘古的赞词:

混沌从来不计年,

三千二百道为先。

生我之时无日月,

生我之后有山川。

南山采药无松柏,

北海取水又无泉。

圣人问我年多少,

先有吾神后有天。”

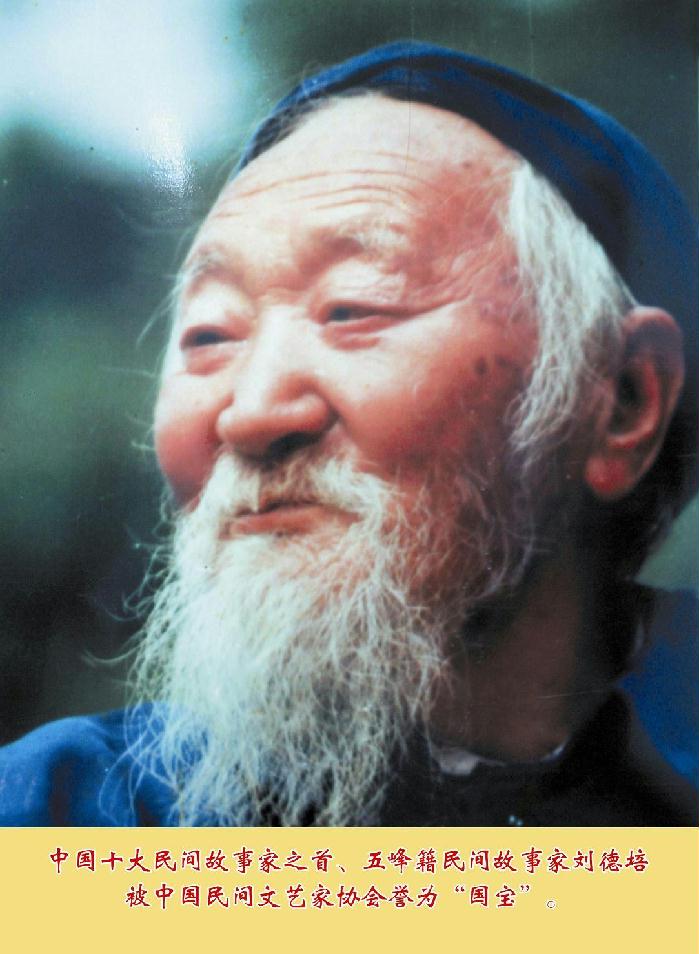

这八句话,引得两旁的学者都不约而同地掏出笔记本,刷刷地记了起来。他,被中国民间文艺家协会评价为“国宝”的农民故事家、湖北省五峰土家族自治县刘德培老人,不知不觉成为教授们共同的关注点。

讲多少故事才能算“家”?按国际惯例,分成“百则级”、“二百则级”、“三百则级”,而刘德培传承的民间故事总数达到512则。无怪乎专家学者对他如此敬重,原来——他像一座珍珠山

1976年初冬,刘德培为了挣油盐钱,正在给县文化馆检瓦补漏。虽说初冬,山城已是呵气成雾了,他在屋顶冻缩成一团,不时用口中的热气哈一下僵硬的手指。此情此景,正好被文化馆创作干部王作栋看在眼里。晚上,王作栋出于同情,便到客房去招呼老瓦匠来烤火,老瓦匠怕耽误作栋的公事,连声“多谢”,一再谢绝。作栋劝道:“出门人,总不兴带着火盆和木炭啦!”盛情难却,老瓦匠被作栋的诚意深深打动了,这才不好意思地起身。宿舍内,火盆旁。一边是王作栋和《湖北文艺》的一位编辑在谈鄂西民歌,一边是老瓦匠在不紧不忙地翻看画报、杂志。因为视力极差,他的鼻子几乎触到书页,好像是在闻着书页上的油墨香咧!“有趣呐,这句是一样的。”“嗨,这句又只改了一个字。”老瓦匠自言自语地讲起来了。作栋和那位编辑同志禁不住同时调过头来,惊奇地问:“老师傅,您知道这些歌啊?”“这些歌是到处有的呀!”老瓦匠微笑着回答说。

于是,他们请老师傅唱一首。刘德培没有推辞,随口唱了一首“郎在山上挖黄姜”,接着唱——

“生也来,死也来,

生死不离姐的怀。

在生就要同路走,

死后就要同棺材。

来生转劫双胞胎。”

纯朴的歌词,抒发了劳动人民纯真的爱情,两位文化人不禁拍案叫绝。接着,他又应邀唱了一首十姊妹的歌。随后从情歌唱到赛歌赌狠的五句子,又从讲解民歌中的风俗典故,带出一大串风俗故事、笑话。就这样,一问一答,刘德培的“答记者问”持续到深夜一点多。一夜两夜,《乖女子》、《苕婆娘》,刘德培的散经一直扯了十余夜,屋上的活路做完了,可是经还只开了个头。民间文学是作家的乳汁。王作栋是搞文学创作的,他朝着刘德培的“乳”紧吮不放,就这样,两人成了忘年交。

刘德培就住在城东珍珠山。日子一长,王作栋认定:这个浑身是灰的老瓦匠,像一座民间文学的珍珠山。系统发掘“珍珠山”的工程上马了。弘扬优秀的民族民间文化,刘德培及其传承的全套民间文艺资料的科学价值是难于估量的。可是,有谁知道,刘德培在旧社会过了38个春秋。他的价值、他的社会地位是什么样的?

记性和苦难

不知哪朝哪代,宗师大人考一名寒门举子的口对。大人连出11联,举子对答如流。请看其中一联:

风吹堂前烛,流半边,留半边;

雨打屋上瓦,湿一截,拾一截。

真是绝妙的对仗!只有民间,才能创作出这种淳朴清新的对联。这是刘德培应武汉大学的邀请,在跟中文系的大学生讲学时奉献出来的。当时,大学生们被他丰富多彩的故事所吸引、陶醉,更为他惊人的记忆力赞叹不止!

然而,当刘德培1912年古历6月22日来到人世的时候,他的老实巴交的父母做梦都想不到他以后能心记口传数百则故事笑话。

乡亲们是在刘德培五六岁时,开始议论他的好记性的。那时,门口弯弯拐拐的山路上,偶有过客或乡邻来歇脚喝茶,刘德培总要揪在来人的腿上,问这问那,乡邻称他“打呱佬”。而且他听到后就能现炒现卖,重三遍四地讲给弟妹们听。哄他们不哭。看来,从那时起,他就在练讲故事的“基本功”了。八岁半以后,刘德培进家族办的私熟读过两年书,一次,他因丢了笔墨逃学,先生破例不打他的屁股,反而送他一首打油诗:“几天不来学,应当打家伙。因你读书狠,这次就饶过。”确实,满满一屋子学生,只有他书背得最熟。学的新课有的学生还没读熟他就能横流倒背了,至于常听先生讲的散经,如《枇杷树》、《不当闯王》之类,更是过目不忘,年轻时,他曾帮别人背过几个冬的皮影戏箱子,如今年过七旬,他仍能唱出当年耳听心记偷偷学来的《秦琼起解》、《徐庶过江》、《辕门斩子》、《走马荐诸葛》的全本哩!

人生的道路无不烙上时代的印痕。由于家境贫寒,刘德培还不满11岁就开始了帮工生涯。三教九流他过早接触,散经笑话,他天天听到。一天劳累之后,躺在苞谷叶地铺上,与穷伙计说笑一阵,成了他的习惯。他做长工、检屋、背脚,上鹤峰、到澧县、过长阳、下松滋,足迹遍及湘鄂西九个县,故事、笑话也背到湘鄂九个县所到之处,年长月久,他养成了讲故事、听故事的嗜好。他隐隐约约地感到,这些故事笑话中凝聚着一种代表自己思想、爱憎和愿望的力量。

一位哲人说过:苦难对于强者是一笔财富。不是么?是苦难的身世,引着刘德培步入了民族民间文艺的殿堂——

苦日子,笑着过

有人说:生活好比一串由无数烦恼组成的念珠,强者会笑着数完它。刘德培就是这样的一位强者。因他体味过:笑,是力量的兄弟。那是在20世纪30年代末,刘德培正在红渔潭帮一家铺子背脚。这家铺子在本地收茶叶,然后,叫背夫运下松滋街河寺,转身又带货上山,这叫背下货、上货。有一次,刘德培和二十几个背夫运下了货,转身时没上货可背。按规矩,由街河寺老板开支转身的路米,一个背夫五升。于是,那个老板给了每个背夫五升米的钱,叫他们自己到米行里去买米。谁知,这家米行刁诈有名,掌升子的更是手毒心狠,平升抹成窝心,五平升米少说抹去一斤。背夫们眉头锁成了疙瘩,嘴里在嘀咕:“山高路远,这点米经几抹,怎么吃得到家呀?刘德培心想:升子掌在他手里,咕也没得用,倒不如骂他一顿出口气,让伙计们快活快活……

“哎,你要不要的?”刘德培是最后一个印米的了,掌升子的见他还不伸口袋,很不耐烦。

“要的,要的。”刘德培陪着笑脸提出了一个要求:“我不想印五平升,我给你五平升的钱,您给我印四流升算哒。”

“你哪门要格外一条筋哪?”

“您听,我的伙计们都在咕,二十几个人都吃了您抹(mā)的亏哩,我怕您抹。”

伙计们一听都忍住笑。掌升子的还没觉察出是在骂他,仰起劲项向掌柜报账:“末尾一个四流升。”

掌柜的到底精灵些,忙问原因,掌升子的说:“他说他的伙计们都吃了我抹的亏,这么才干脆四流升的。”

“苕猪!他是在骂‘吃了你妈的亏’呀!”

这时,脚夫们再也忍不住了,一阵响哈哈,笑出了一肚子的怨气。吃苦不叫苦,苦中自找乐,这是特定的生活环境给刘德培磨砺出的个性。愁日子,他会笑着过。可是在一个大喜的日子里——他哭了

在刘德培的履历表中,1983年下半年不是一段普通的岁月,而是一串令人羡慕的日子。9月,他被中国民间文艺研究会、湖北省民间文艺研究会同时接纳为会员。12月上旬,执教于武汉大学中文系的李惠芳教授受省民间文艺研究会委托,专程来鉴定刘德培所传承的故事、笑话的价值。随后,刘德培接到省民间文艺研究会的通知,前往武汉参加学术年会。22日,大会主席江云在闭幕式上激动宣布:“现在,省民间文艺研究会、省群众艺术馆给传承民间文艺作出卓越贡献的刘德培老人授旗、授奖!”顿时,刘德培的耳边响起了暴风雨般的掌声,在场的领导、专家、教授、学者向他投来热情的目光。刘德培再也抑制不住了,激动的泪水模糊了他极度近视的眼睛。他用颤抖的双手连忙摘下眼镜,拭了一把泪水,这才看清那面用深红色的金丝绒布料做成的锦旗,上面用金黄色的布做成的五个醒目的大字——“民间故事家”。刘德培啊,从来没有怯过场、穷过词,可是此时此刻,只是结结巴巴哽出了一句心里话:

“我……万万没有想到……党,这么看得起我们讲经的人哪!”

一个讲故事、说笑话的农村老汉,终于得到了社会的认定。因为从某种意义上讲,民间文化维系着民族的血脉。《民间文学论坛》编辑部曾这样评价刘德培等几位民间文艺传承人:“他们是我们的国宝,是一个地区人民智慧的代表,对保存和传播民族文化起着重要作用,应该受到我们的尊重。”荣誉拥抱了刘德培,刘德培在想什么呢——

他在想树蔸

刘德培成了“家”,但他依然在他的珍珠山耕耘。

刘德培出了名,却仍是一身布衣。倒是乡政府考虑他经常外出,给他做了一身兰涤卡外套。有一次,县文化馆给他几个信封,他不慎在路上丢失。虽然一个信封只要一分钱,他硬是倒转十几里山路沿途寻找了一遍。

有一回,他坐在灶口烧火,身子下面是一个树蔸——山里人,习惯用树蔸代替灶前的凳子。有人问他:“刘老,最近你在想什么?”他把身下的树蔸拍了几拍。

“这是什么意思?”他说:“吃香菌不能忘记树蔸啊!”原来,他在想那去世的、早年给他传讲民间故事的木匠、瓦匠、铁匠、背夫……他想,他的一个个民间故事就好像一颗颗香菌,香菌是从“树蔸”上摘来的呀!这位老人吃“菌”思“蔸”,不禁使人联想起树根。听说,日本每年都有许多学者来中国从事民间文学的搜集和研究,他们就是来寻找日本民族文化的“根”的。那么,中华民族文化的“根”又扎在哪里呢?

啊,刘德培——珍珠山!