历史名人

(1)传说中的人物

嫘 祖 又称雷祖,累祖。民间传说中谓之蚕母娘娘。北周以后被祀为"先蚕"(蚕神)。传为西陵氏之女,黄帝之妻。《史记·五帝本纪》记载:"黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。"她与黄帝生有玄嚣和昌意两个儿子。根据《大戴礼记》和《史记》的记载,夏、商、周三世帝王,春秋十二诸侯以及战国七雄的祖先,均属于黄帝与嫘祖的血系,与他们一脉相承。因此,嫘祖这位与黄帝并列的"人文初祖",不愧是中华民族的伟大母亲。嫘祖聪慧勤劳,是中国教民养蚕缫丝的创始人,被后世尊为"先蚕",享誉海内外。嫘祖不仅教民养蚕缫丝,而且还辅佐黄帝,巡作九州,为开创中华基业,尽心尽力。终因积劳成疾而死,被葬于出巡的途中衡山岣嵝峰。

炎 帝 即神农氏。远古传说中的太阳神。中华民族始祖。传说炎帝神农氏,人身牛首,三岁知稼穑,长成后,身高八尺七寸,龙颜大唇。神农氏本为姜姓部落首领,向东发展到中原地区,后发明农具以木制耒,教民稼穑饲养、制陶纺织及使用火。因刀耕火种,以火得王,故为炎帝,世号神农,并被后世尊为农业之神。神农氏又曾跋山涉水,尝遍百草,找寻治病解毒良药,以救夭伤之命,后因误食"火焰子"肠断而死。《神农本草经》即是依托他的著作。炎帝神农在位120年,传七代世袭神农之号,共计380年。

廪 君 远古时候,在长阳县清江之滨的武落钟离山住着五个大姓人家。他们通过比箭、赛船,巴务相技胜一筹。后来,巴务相将他们统一起来了,大家就尊称他为廪君或者向王,廪君就是巴人的创始者。他率领大家沿清江而上,边走边吹牛角,以召唤人们:"紧跟上,莫掉队!"因而有两句话流传至今:"向王天子吹牛角,吹出一条清江河。"中途遇上盐水女神,廪君与她成亲。后来盐水女神被人们称为德济娘娘,她总是在向王庙中陪伴着他。向王死后化作白虎飞去,那里叫"白虎陇"。

(2)信史中的帝王将相

季 梁(生卒年不详) 春秋初期随国(今湖北随州)人。著名的政治家、军事家和思想家。约公元前8世纪中叶,登上随国的政治舞台,辅佐随君治理国政,对随楚关系的格局产生了重大影响。季梁第一个提出了"夫民,神之主也"的哲学观点,在中国哲学史和无神论发展史上均占有十分重要的地位。季梁在政治上主张对内"修政",对外"亲兄弟之国"。在军事思想上,季梁善于透过现象和假相分析事物的实质,善于把矛盾的运动及其转化原理运用到军事之中,不墨守成规,灵活机动地指挥战争。最为可贵的是,他已经朦胧地意识到政治是决定战争胜负的重要因素,对国与国之间的战争的成败,主张从"道"上来寻找原委。

孙叔敖(约前630-约前593) 蒍氏,名敖,字叔敖,一名蒍猎。蚡冒之后。楚郢都(今湖北荆州)人。春秋时楚国令尹。在举迁期思(今河南固始北境)期间,他发动民工兴建我国历史上第一个大型渠系水利工程--期思陂。庄王十五年(前599年)孙叔敖入朝后,注重发展农业,国力不断增强;官吏奉职循理,社会安定;整顿军制,提高了战斗力。正是由于孙叔敖三年"日夜不息"的悉心辅佐,才使楚庄王终成霸业。孙叔敖爵高而以下自处,官大而以小自守,禄厚而以俭自奉。即使在他宦海中三浮三沉,也得而不喜,去而不忧。古代史学家赞誉孙叔敖为"循吏良臣"。司马迁为循吏立传,孙叔敖为第一人。

楚庄王(?-前591) 春秋时楚国国君。熊氏,名旅(一作吕、侣),楚穆王之子。楚郢都(今湖北荆州)人。公元前613-前591年在位。即位三年,不理朝政,不出号令,日夜为乐,静观时政。后经樊姬苦谏,采纳伍参、苏从建议,任用贤才,整顿内政,厉行法治,加强兵备,兴修水利,平定叛乱,征服群蛮,国势大盛。正所谓"三年不鸣,一鸣惊人"。公元前606年,伐陆浑之戎,陈兵周疆,问鼎中原。公元前597年与晋战于邲(今河南荥阳东北),大获全胜,饮马黄河,威震华夏。公元前594年冬,楚、鲁、蔡、许、秦、宋、陈、卫、郑、齐、曹、邾、薛、鄫等十四国在蜀(今山东泰安西)开会结盟,正式推举楚国主盟,楚庄王遂成为春秋五霸之一。

养由基(生卒年不详) 今湖北荆门人。楚国神箭手。生活在楚庄王、共王、康王时期,官至右广。养由基臂力过人,身怀绝技,精于射箭,远近闻名。有好事者不服气,要求当场验证一下,于是他指定一棵杨树,指射某某片树叶,让养由基站在百步之外进行射击。养由基箭无虚发,结果是百发百中。成语"百发百中"、"百步穿杨"就是由此而来,养由基也由此名扬天下。

伍子胥(前?-前484) 名员,字子胥。今湖北襄樊人。春秋时吴国大夫。一代名将。因功封于申(今上海),故又称申胥。伍子胥本是楚人,因全家遭楚平王残杀而逃亡到吴。传说伍子胥过边塞昭关时,因不能及时过关,一夜之间急白了头。伍子胥到吴国后,设计刺杀了吴王僚,帮助公子光(即吴王阖闾)夺取王位,整军经武,使吴国国势日益强大。伍子胥为报家仇,亲自佐吴伐楚,先后五战,大败楚军,攻破楚都郢。时平王已死,世传伍子胥为了泄恨,将楚平王尸首从坟墓中挖出,鞭尸三百。吴王夫差即位后,不听伍子胥的谋略,将其赐死。

文 种(前?-前467) 字少禽(一说子禽)。湖北江陵人。春秋末期越国大夫。吴王夫差二年(前494年),吴越争霸战,越被吴击破,困守会稽(今浙江绍兴),他献计越王勾践,到吴贿赂太宰,得免亡国。勾践回国后,问政于文种,文种答"爱民而已"。文种还说:"善为国者,遇民如父母之爱其子,如兄之爱其弟,闻有饥寒为之哀,见其劳苦为之悲。"又献"伐吴九术"。勾践用文种之计,使吴国越来越弱,越国越来越强,终于灭吴。后勾践听信谗言,赐剑命文种自杀。

黄 歇(前?-前238) 荆州监利人。战国时楚令尹,又称春申君。原任左徒,为顷襄王近侍谋臣。秦将白起拔郢后,奉命去秦国,适逢秦军又拟伐楚,乃上书秦昭王,说服秦与楚结盟。顷襄王二十七年(前272年),又伴随太子熊元入秦为质,在咸阳生活了9年。公元前263年顷襄王病,经策划,熊元乔装使者潜出秦境而归陈(今河南淮阳),他只身留秦,不久被释放回楚。次年,熊元即位,是为考烈王,他被任为令尹,封以淮北之地。黄歇任令尹二十余年,他主张联合韩、魏、燕攻打秦国,后又灭鲁国,使楚国在秦将白起拔郢之后,由弱转强,一度出现中兴局面。公元前238年考烈王死,黄歇在内讧中被李园杀害。

刘 秀(前6-公元57) 字文叔。舂陵(今湖北枣阳)人。东汉开国皇帝。公元25-57年在位。西汉末年,与兄刘寅起兵,加入绿林起义军。在昆阳之战中,以少胜多,大败王莽军,创造了我国军事史上有名的以少胜多的战例。公元23年,开始经营河北,击败邯郸王郎,收编铜马等起义军,力量逐渐强大。建武元年(公元25年)称帝,正式建立东汉政权,亦称后汉。在位期间,镇压赤眉起义军,削平各地割据势力,统一全国。多次下令释放奴婢和禁止残害奴婢,减轻赋税,兴修水利,恢复发展农业生产,裁并了四百多个县,精简官吏,削弱地方军权,在中央加强尚书职权,强化中央集权,开创了东汉历史上一段十分难得的清明盛世,史称"光武中兴"。刘秀因此成为中国历史上有名的君主之一。刘秀死后,谥为光武,庙号世祖。

庞 统(179-214) 字士元。今湖北襄阳人。三国时期著名谋士。与诸葛亮齐名,人称"凤雏",庞统虽与诸葛亮齐名,但命多乖蹇。赤壁大战中,虽有献连环计、帮助周瑜火烧曹船之功,但在东吴却不被孙权重用。投奔刘备,初遭冷落,后才得器重,做了军师中郎将后,立即建议刘备取四川,其后随刘备大军进取四川。中途向刘备献计,杀了刘璋大将杨怀、高沛二人。接着向成都进军。一路上攻无不克,战无不胜。直到进取雒城(今四川广汉县)时,率众攻城,不幸中流箭殒命。后追封关内侯,称靖侯。在今湖北襄阳城东门外三里许,有纪念庞统的庞靖侯祠。

诸葛亮(181-234) 字孔明。琅岈阳都(今山东沂南县南)人。三国时著名政治家、军事家。东汉末年,避乱荆州,隐于襄阳隆中,每以管仲、乐毅自比,人称"卧龙"。27岁时,为刘备"三顾茅庐"所感动,出山辅佐刘备。他审时度势,正确运用斗争策略,向刘备提出占据荆(今湖南、湖北)、益(今四川)两州,联合西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,统一全国的建议,即所谓"隆中对"。后来刘备西取益州,建立起蜀汉政权,与魏、吴形成三足鼎立之势。刘备称帝,拜为丞相。刘备死后,受遗诏辅佐后主刘禅。他励精图治,任人惟贤,内外苦心经营,曾六出祁山,北伐中原,皆因条件所限,未能成功,最后病死五丈原军中。谥忠武。诸葛亮长于巧思,革新了连弩,制造了"木牛流马"。著作有《诸葛亮集》。杜甫有诗云:"三顾茅庐天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。"

马 谡(190-228) 字幼常。三国时襄阳宜城(今湖北宜城南)人。蜀汉大将。才智过人,好论军事,深得诸葛亮信任。刘备临终前曾嘱咐诸葛亮,"马谡言过其实,不可大用"。诸葛亮不以为然,"以马谡为参军,每引见谈论,自昼达夜"。诸葛亮南征,问计于马谡。马谡提出"心战为上,兵战为下"的建议,为诸葛亮采纳,诸葛亮七擒七纵孟获,使南方不敢复反。后因丢失街亭,葬送伐魏的大好形势,诸葛亮不得不挥泪依军法将其处死。

萧 统(501-531) 字德施,小字维摩。南朝梁文学家。梁武帝长子,生于襄阳,两岁时立为太子。少时聪颖,长大后博览群书,"读书数行并下,过目皆忆"。对文学颇有研究,主持编有《文选》三十多卷,另外还分别编有《古今典诰文言》和五言诗的选集,已散佚。自己有著作30卷。因病早逝,谥昭明,世称昭明太子。现存的《昭明文选》,系后人所辑,以"事出于沉思,义归乎翰藻"为准则,编选了先秦至梁以前七八百年间的各种文体的代表作,是我国现存最早的诗歌总集。

张柬之(625-706) 字孟将。襄阳人。少年好学,遍涉经义,博学多才。进士出身。初任清源县丞。永昌元年(689年),以贤征试,对策第一,擢为监察御史。后历任合(今广东省海康县)、蜀(今重庆市)二州刺史、荆州大都府长史等。武则天称帝期间,历任洛州(今河南洛阳市)司马、秋官侍郎、凤阁鸾台平章事(宰相的头衔)、凤阁侍郎。神龙元年(705年),与桓彦等共诛二张(张易之、张宗昌),逼武则天退位,恢复了大唐社稷。中宗即位,以功封天官尚书、汉阳郡公、汉阳郡王。因病还乡休养,任襄州刺史时,汉水涨,毁城廓,他倡议垒堤防水,保障百姓的生命财产安全,受到百姓的赞扬。死后追谥文贞。有著作10集。

唐 介(1010-1069) 字子方。荆州人。宋代宰相。仁宗朝任殿中侍御史时,弹劾外戚张尧佐和宰相文彦博。至和年间(1054-1056)为谏院长官。以"直声动天下",朝臣皆称"真御史必曰唐子方"。英宗继位,爱其"在先朝有直声",于治平元年(1064年)起为御史中丞,第二年任龙图阁学士知太原府。神宗即位,召还朝廷,任为三司使,掌管盐、铁、户部度支,统筹国家财政。熙宁元年(1068年)拜为参知政事宰执政事。神宗欲启用王安石为相,他极力反对,后又常与之争论。死后授礼部尚书,谥质肃。

徐寿辉(?-1360) 名真一,又作真逸。罗田人。布贩出身。元末农民起义领袖。至正十一年(1351年)八月,与邹普胜等在蕲州(今蕲春)利用白莲教组织起义,号称红巾军。十月,攻克蕲水(今浠水),并以此为都,称帝建国号天完,年号治平。天完国建立后,以"摧富益贫"、"弥勒佛下生"等口号招集民众,人数迅速扩大。次年,攻入今湖北、江西、安徽、福建、浙江、江苏、湖南等地。后被元军击败,逃入黄梅山中。至正十五年(1355年),出兵攻湖广、江西等地,以后迁都汉阳。后被陈友谅所杀,天完政权灭亡。

陈友谅(1320-1363) 沔阳(今仙桃)人。渔民出身,自幼崇尚武艺。元末农民起义领袖。至正十年(1350年)八月率渔民千余人起义,到至正十三年(1353年)已有2万余人。后投靠徐寿辉,被封为中书省平章政事兼都元帅。至正十八年(1358年)至十九年,利用元军主力在北方与红巾军作战之机,加紧扩充地盘,使其领导的南方红巾军已拥有湘、鄂、赣以及皖、浙、闽部分地区。至正二十年(1360年)陈友谅派人杀害了徐寿辉,在江州(九江)称帝,国号汉,年号大义。随后统军沿江东下,领军队与元末农民起义的另一农民领袖朱元璋展开激烈争夺,至正二十三年(1363年),被朱元璋打败,在江西湖口突围时中箭而死。

明玉珍(1331-1366) 随州人。素有大志,善于骑射。元末农民起义军领袖,大夏政权的创建者。至正十三年(1353年),参加徐寿辉领导的天完红巾军,任统军元帅。至正十七年,奉命领兵西征,由巫峡入蜀,占领重庆,摧毁了元朝在四川及周边地区的残暴统治。1363年,在重庆称帝,国号大夏,年号天统。随后,建立各项统治制度,赋税以十分取一,并开科取士。在其管辖范围内较早的实现了社会安定、生产的恢复和发展。在当时动荡的局面下,他所采用的政策是具有积极作用的。明玉珍病故后,子升即位,改元开熙。明洪武四年(1371年)被朱元璋所灭。

杨 溥(1372-1446) 字弘济。石首人。建文二年(1400年)进士。曾任《仁宗实录》、《宣宗实录》修撰总裁官。正统年间,与大学士杨士奇、杨荣同为辅政,史称"天下清平,无失政,中外臣民翕然称三杨",在抑制宦官王振专权方面起了重大作用。杨溥虽不以文学著称,但诗文却有成就,是明前期"台阁体"诗作的主要作者之一。著有《文集》12卷、《诗集》4卷。《明诗纪事》录有其诗8首。

朱厚熜(1507-1566) 湖北钟祥人。明朝第十一代皇帝,史称嘉靖皇帝。1521-1566年间在位。在位前期,政治上有所作为,通过改革宿弊、振兴纲纪等措施,开创了二十多年的"新政"时期,得到了朝野上下的一致拥戴。但为了"追尊私亲",以求"名正言顺",诱发了波及整个朝野、历时三年半之久、史称"大礼仪"的政治事件。在北京为自己修建了"永陵",在家乡钟祥为生身父母扩建了"显陵",又为他的轮回转世前身元道人修建了"元宫"。后期虔诚修道,尤好丹术,长期不视朝政,造成了严嵩等人的专朝弄权,不仅"新政"未能彻底实施,反而使国势日趋没落。

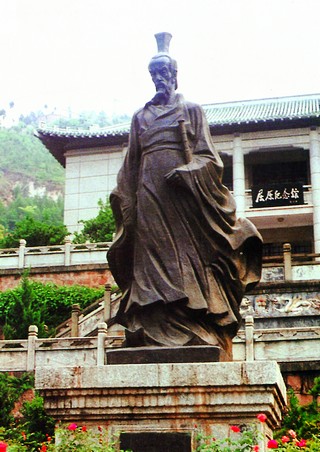

张居正像

张居正(1525-1582) 字叔大,号太岳。江陵(今荆州)人。明朝宰相,著名的改革家。嘉靖二十六年(1547年)进士。穆宗时入阁,神宗时任内阁首辅,前后主政十年。他厉行改革,于万历元年(1573年)提出"考成法",整顿吏治,裁减冗员,加强专制主义中央集权。万历六年提出丈量天下土地,改变"小民税存而产去,大户有田而无粮"的现象。万历九年又在全国推行"一条鞭法"。在军事方面重用戚继光、李成梁等名将,平定外患。在治理水患方面,任用潘季驯主持浚治黄、淮,成效卓著。其一系列改革措施,改变了嘉、隆以来政治混乱、财政匮乏的窘境,国势出现中兴景象。李贽赞他为"宰相之杰"。卒谥文忠。著作有《张太岳集》、《书经直解》等。

杨 涟(1572-1625) 字文孺,号大洪。应山(今广水)人。万历三十五年(1607年)进士。官历常熟知县,户科、兵科给事中,太常少卿,左副都御史等。天启初年,魏忠贤擅权,政治腐败,阉党横行。杨涟作为东林党重要成员,与左光斗等人一起,与阉党进行了坚决的斗争。天启四年(1624年),上疏弹劾魏忠贤,列举其二十四大罪状,因此遭魏忠贤陷害,次年下狱折磨而死,与其同时逮捕致死的左光斗等人合称"六君子"。崇祯中,赠太子太保、兵部尚书,谥忠烈。著有《杨大洪集》。

熊赐履(1635-1709) 字敬修,一字青岳,号素九。别号愚斋。孝感人。清代理学家。顺治十五年(1658年)进士。康熙七年(1668年),上疏建议开经筵,并请设起居注馆,被朝廷采纳。康熙王朝"崇儒重道,经筵讲论,孜孜圣贤之学,朝臣承其化,一时成风气"的局面由此形成。先后任起居注日讲官、经筵讲官等官职,并兼任《太祖圣训》、《太宗圣训》、《孝经衍义》、《太宗实录》、《明史》等纂修总裁官。著述有《经义斋集》、《学辨》、《学余》、《下学堂札记》等,代表作为《学统》。熊赐履重视学统、学脉,主张"存理去欲"、"明善主敬",将"善"看作是学之"大本",将"敬"视为学之"不法二门",反对陆九渊、王守仁"质任自然,不假修为"的理学观点。

张之洞(1837-1909) 字孝达。号香涛。直隶南皮(今河北)人。咸丰二年(1852年)举人,同治二年(1863年)进士,授编修。曾任湖北、四川学政,山西巡抚,两广、湖广、两江总督,官至体仁阁大学士、军机大臣兼管学部。张之洞是清末洋务派主要领袖人物之一。一生坚持"中学为体,西学为用"的洋务派原则,并大力兴办书院和各种实业学堂。1889年调任湖广总督兼湖北巡抚,督鄂十六年。在任湖广总督期间,开办汉阳铁厂和湖北枪炮厂,在武昌创办两湖书院,一大批文人学士聚集麾下,形成了一个以张之洞为核心的晚清诗坛文学流派。

(3)先贤名流

卞 和(生卒年不详) 春秋时期楚国(今南漳)人。因献玉而闻名古今。《韩非子》载,卞和在荆山得一玉璞,献给厉王,厉王使人鉴别,说是石头,有欺君之罪,断其左足。到武王即位,卞和再次献玉,武王使人鉴别,仍说是石头,又断其右足。后来文王即位,卞和抱玉恸哭于荆山下,文王派人去问他为什么哭。他说:"宝玉而名之曰石,贞士戮之而漫(欺骗),此臣之所以悲也。"文王令人剖璞,果得宝玉。因此称"和氏璧"。卞和以功封为零阳侯。《史记·廉颇蔺相如列传》所说的"完璧归赵"故事中的"璧",即是卞和所献之宝玉。

优 孟(生卒年不详) 名倡优,字孟。楚郢都(今江陵)人。春秋时期楚国庄王统治时的宫廷艺臣。中国杂剧始祖。优孟才思敏捷,能言善辩,擅长表演。他在歌舞的基础上发展成装扮各种不同角色的人物演出,并插进说白,表现一些有简单故事情节的内容,被专家认为是百戏、杂剧的雏形。优孟常谈笑讽谏时事。昔江陵县有老郎庙,供奉优孟像。每年春秋两祭,有省内外各地伶人、梨园子弟前往烧香跪拜。

申包胥(生卒年不详) 名包胥。荆州人。春秋时楚国大夫。原与伍子胥友善。楚平王七年(前522年),伍子胥因父亲冤案逃离楚国,在途中遇到申包胥说:"我必覆楚。"申包胥回答道:"子能覆之,我必能兴之。"楚昭王十年(前506年),吴王用伍子胥计破楚入郢。申包胥随昭王撤出辗转随国。后自请到秦国去,请求秦哀公出兵救楚。秦哀公起初不同意,申包胥绝食七日,在秦廷日夜痛哭。哀公为之感动,终于答应发兵车五百乘前往救援。在秦、楚军队的反击下,楚人赶走了吴国军队,收复郢都。归郢后,有传申包胥拒绝了昭王的赏赐,归隐山林。

老莱子(康王时期-惠王时期) 姓名不详,乡贯不明,楚国人。晚年隐居蒙山(今荆门)。老莱子"著书十五篇,言道家之用",是道家哲学的肇始人之一。老莱子还是中国历史上著名的孝子,位居中国古代二十四孝之一。他孝养二老双亲,自己72岁时,为了使老父母快乐,还经常穿着彩衣,做婴儿的动作,以取悦双亲。"老莱斑衣"、"戏彩娱亲"的典故就出自于此。后人以"老莱衣"比喻对老人的孝顺。唐代诗人孟浩然曾作诗曰:"明朝拜嘉庆,须著老莱衣。"

钟子期与俞伯牙雕像

钟子期(生卒年不详) 字徽,又字子期。今武汉市蔡甸区人。战国时楚国隐贤。战国时,楚有音乐大师俞伯牙,精通音律,尤善鼓琴。每弹琴,必传山川神韵,抒发志趣意为知向。一日,游于江夏,鼓琴言志,被以樵为生的钟子期听后,知其志在高山,志在流水,二人遂结为知己。后子期病故,伯牙痛绝,认为再没有人能真正理解自己的音乐,遂摔琴断弦,终生不再弹奏。"知音"一词典故由此而来。而二人之间的这种知交情谊,历代传为佳话,为人们所惊羡。

许 行(前372-前289) 楚国都城(江陵纪南城)人。战国时期著名农学家、思想家。许行农学思想的核心是反对不劳而食。他依托远古神农氏"教民农耕"之言,主张"种粟而后食","贤者与民并耕而食,饔飨而治"。许行还从理论上和实践上认识到市场货物交换的重要作用,在价格问题上也有较深刻的见解。他还否定君主拥有仓廪、府库的物权,对滕文公的"厉民以自养"的君主剥削制度,也持批评态度。他的思想是小农经济平均主义的反映,对后世产生了很大影响。

王 嫱(前53-?) 字昭君。西汉南郡(今兴山县)人。与西施、貂婵、杨贵妃并称为我国四大美女。汉元帝时被选入宫。竟宁元年春(前33年),匈奴呼韩邪单于入汉亲觐元帝,要求"婿汉氏以自亲"。为维护民族团结,王照君毅然"出塞"。入匈奴后,被封为宁胡阏氏(即皇后),从此汉匈两族和睦相处,"数世不见烽火之警,人民炽盛,牛羊遍野"。董必武有诗赞曰:"昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。词容各摅胸臆懑,舞文弄墨总徒劳。"

黄 香(生卒年不详) 字文强。东汉江夏郡(今安陆)人。因"枕扇温衾"等孝行,被列为"二十四孝"之首。少即博学,通晓经典,善为文章,名满京师,号称"天下无双,江夏黄香"。官至尚书令,深得汉和帝信任。黄香亦"祗勤物务,忧公如家"。作有《九宫赋》,笔力雄健,气势磅礴,富于想象,在风格上与屈原诗赋有相似之处。

司马徽(生卒年不详)字德操。东汉末颍川(今河南禹县)人。长居襄阳,以知人而闻名于古今。司马徽博览群书,与当地知名人士畅谈天下大事,对人对事,洞若观火,被誉为"水镜"。诸葛亮、庞统均是得其点评和推荐,才以卧龙、凤雏之名号成就了大功名。

道信大师(579-651) 俗姓司马。祖籍河内(今河南沁阳县)人。生于薪州永宁县(今湖北武穴市)。隋唐著名高僧,禅宗四祖。12岁拜僧璨大师为师,在三祖寺出家,苦修9年,深得僧璨大师的赏识。得到三祖衣钵后,应薪州僧众之请,在双峰山大宏佛法,广开禅门。提倡定居传法,改变了自达摩祖师以来的游化乞食为生的传统戒行方式,开创了"作"、"坐"并重的禅风,对禅宗的发展和形成起到很大的推动作用。

弘 忍(602-675) 生于黄梅。隋唐著名高僧。禅宗五祖。据说7岁(一说12岁)奉事道信。他从实践上坚持了道信的"作"、"坐"并重的作风,一方面"役力以申供供养,法侣资其足焉",另一方面"夜便坐摄至晓",将道信提倡的"作"、"坐"二者统一起来,而且从理论上为农禅结合作了符合佛家教义的证明。其著名弟子有神秀、慧能,其中慧能后来成为中国禅宗的正式创始人。

神 会(668-760) 俗姓高。襄阳人。唐代高僧。幼年读《后汉书》,知浮屠(佛教)之说,有心向佛,无意仕途,投国昌寺出家。后又不远千里到岭南曹溪寺从慧能禅师钻研佛道。开元八年(公元720年)定居南阳龙兴寺,开始在洛阳阐扬慧能禅师法道。神会以"无念"为宗,是南宗禅学的代表。后主持荷泽寺,人称"菏泽大师"。死后谥真宗大师。著有《显宗记》。

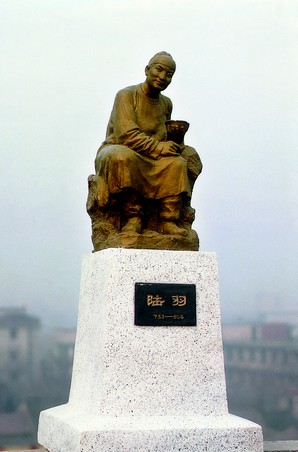

陆羽像

陆 羽(733-804) 字鸿渐。复州竟陵(今天门)人。本为弃婴,为竟陵龙盖寺僧收养,遂以陆为姓。陆羽学识渊博,著作颇多,尤以潜心撰写《茶经》一书最为著名。《茶经》三篇,"言茶之原、之法、之具尤备",是对我国古代茶事的全面总结,也是世界上第一部茶叶专著。史称《茶经》问世以后,"天下益知饮茶矣"。因而"尚茶成风"。陆羽因此被后世尊称为"茶神"、"茶圣"、"茶博士"。

胡 宏(1105-1161) 字仁仲。祖籍福建崇安,落籍湖北荆门。南宋学者,心性学大师。自幼喜游玩,好读书,常以人杰自居。他在荆门东宝山麓居住二十余年,四方学者尊为"五峰先生"。他提出了"性,天下之大本"的宇宙本体论,强调心体即是性体,追求宇宙本体和道德本体的完美与统一;主张"天理人欲,同体而异用"的人性论,认为对人性的认识要从人的自然属性入手;他还提出"得事物而知"与"学即行"的认识论,将知和行统一起来,强调认识不能脱离实践。胡宏的心性学与正统儒家学说有较大的差别,在中国哲学史上具有很重要的地位。

陆九渊(1139-1193) 字子静。号存斋,又号象山先生。南宋金溪县人。著名哲学家、教育家。与当时著名的理学家朱熹齐名,史称"朱陆"。1190年至1193年任荆门知军,政绩显著。在哲学上,提出"心即理"的命题,断言"宇宙是吾心,吾心便是宇宙"。1176年在铅山鹅湖寺与朱熹对认识论的问题展开了一场辩论,史称"鹅湖之会",进一步阐发了他"尊德性"和"发明本心"的"心即理"的先验论。在教育上,认为教育具有存心、养心、求放心和去蒙蔽、明天理的作用,主张学以致用。在教育内容上,主张以道为主,以艺为辅,认为只有通过对道的深入体会,才能达到一个堂堂正正的人的目的。死后谥文安,著述有后人所辑《象山全集》行世。

朱 震(生卒年不详) 荆门人。南宋著名的理学家。少时在荆门东宝山下的东山书院攻读,宋徽宗政和年间中进士。朱震学识渊博、才华出众,颇受宋高宗器重,历任礼部员外郎,川陕荆襄都督府详议官、太子讲读官。朱震对经学很有研究,对《周易》体会颇深。著有《周易卦图》三卷、《从周易说》一卷、《汉上〈易〉解》、《汉上〈易集〉传》等八部、《〈春秋左氏〉讲义》三卷。自称他的学说以程颐《〈易〉传》为基础,综合各家所长发展而成。文学方面,朱震搜集唐、宋27位大师咏荆门蒙泉的佳作,辑成《荆门蒙泉题咏》一书,并作序。碑记《崇封龙女记》流传至今。

(4)文采风流

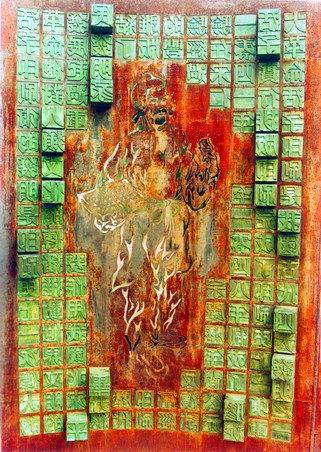

屈原像

屈 原(前339-前277) 名平,字原。秭归人。我国最早的大诗人。最初辅佐楚怀王,做过楚国的左徒、三闾大夫,后遭谗革职。顷襄王时被放逐,长期流浪沅、湘流域。白起拔郢后,他深感家国之难复,哀民生之艰难,怀着殉国之心投汨罗江而死。屈原博闻强志,明于治乱,娴于辞令,志洁行廉。在流放期间,他在博采民间歌谣的基础上,创造出"楚辞"这一崭新诗歌形式,开中国文学浪漫主义之先声。其代表作有《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》等,对后世影响巨大。鲁迅称赞其诗歌为:"逸响伟辞,卓绝一世。"并指出,"其影响于后来之文章,乃甚或在三百篇以上。"1953年世界和平理事会通过决议,把屈原列为世界四大历史文化名人之一。

宋 玉(生卒年不详) 楚之鄢郢(今宜城)人。战国时楚国著名文学家。主要活动在楚顷襄王之世。宋玉长相俊美,风流倜傥,通晓音律,能言善辩,雅好辞章,具有很高的文学才能,是中国文学史上自觉从事文学创作的第一人。宋玉赋16篇,多已亡佚。现存《九辩》、《风赋》、《高唐赋》、《神女赋》、《登徒子好色赋》,《对楚王问》等诸篇。宋玉的成就虽然难与屈原相比,但他是屈原诗歌艺术的直接继承者。在他的作品中,物象的描绘趋于细腻工致,抒情与写景结合得自然贴切,在楚辞与汉赋之间,起着承前启后的作用,在赋的发展史上具有首创地位,后人多以屈宋并称,宋人欧阳修认为"宋玉比屈原,时有出蓝之色"。

王 逸(生卒年不详) 字叔师。宜城人。东汉文学家。安帝元初中为校书郎,顺帝时为侍中。所作《楚辞章句》,是《楚辞》最早的完整注本,备受后世学者重视。王逸还著有赋、诔、书、论及杂文等20篇,又作有《汉诗》123篇,今多散佚。为哀悼屈原而作的《九思》,存于《楚辞章句》中。明代辑有《王叔师集》。其子王延寿,有文才,也是著名的辞赋家。所作《鲁灵光殿赋》,为东汉赋的名作。据说文学家蔡邕也拟以此题材作赋,见此赋后,大为惊奇,遂焚己稿。

习凿齿(?-384) 字彦威。东晋襄阳人。世为豪族。习凿齿少而博学,才情横溢,以文笔著称,官至荥阳太守。习凿齿精通玄学、佛学、文学,最擅长史学,代表作为《汉晋春秋》。这是一部编年体史书,上起汉光武帝,下迄西晋愍帝,由于采用的是新正统史观,这就使得《汉晋春秋》不仅在中国史学发展史上具有一席之地,而且影响深远。所著《襄阳耆旧录》共5卷,记载自战国至东晋襄阳地区的人物事迹、山川地理及城邑古迹。此书保留了战国至东晋襄阳地区的许多珍贵资料,具有重要的史料价值,是我国最早的人物志之一。

宗 炳(375-443) 字少文。祖籍南阳安众。西晋末永嘉之乱时迁居江陵。南北朝时画家、美术理论家。宗炳一生钟情于山水,忘情于世俗。史称他"妙琴书善,精于言理","凡所游履,皆图之于室"。宗炳绘画以山水画著名,传世作品有《孔子弟子像》、《颍川先贤图》、《周礼图》、《秋山图》、《礼嘉邑屋图》等,在美术理论上也卓有建树,所著《画山水序》从玄学的高度提示了山水和"道"、客体和主体之间的深刻关系,为当时的山水画的兴起作了理论准备,《画山水序》也因此成为中国绘画史上第一部山水画论。

宗 懔(约501-565) 字元懔。荆州人。南朝梁官员、学者。少年好学,昼夜不倦,善引典故,乡里称之为"童子学士"。历任刑狱参军兼掌书记、临汝令、建成令、广晋令、荆州别驾、江陵令。萧绎即帝位,擢为尚书郎,封信安县侯,食邑千户。后又累迁吏部郎中、吏部尚书。西魏陷荆州后,宗懔被掳北土。北周代魏,孝闵帝对宗懔甚为器重,拜车骑大将军,仪同三司。世宗即位,又与王褒等在麟趾殿刊定群书。遗著甚多,辑为20卷行于世。其中最著名的是《荆楚岁时记》,是专门记述荆楚岁时风习的第一部著作。此书是研究六朝荆楚风俗的重要资料。

庾 信(513-581) 字子山。荆州人。南北朝文学家。庾信自幼聪敏绝伦,博览群书。早年仕于梁朝,文章与徐陵齐名,因风格轻艳,当时被称为"徐庾体"。西魏破江陵后,庾信遂仕于西魏、北周,官至开府仪同三司。两次亡国之痛,长期羁旅之悲,使得晚年的庾信一扫早年轻艳绮丽的创作风格,转变为苍凉悲壮,语言亦深沉老练。庾信的诗、赋、骈体文均取得很高成就,其代表作为《哀江南赋》,有《庾子山集》传世。后人对庾信的诗赋评价很高,杜甫《戏为六绝句》中的"庾信文章老更成,凌云健笔意纵横",堪称代表。庾信的诗赋对唐代的诗歌创作以及对于南朝文学的北传,都产生了重要影响。

杜审言(645-708) 字必简。襄阳人。初唐诗人。唐高宗咸亨元年进士。中宗时曾任修文馆直学士。死后赠著作郎。与李峤、崔融、苏味道号称"文章四友"。杜审言很有才华,其诗也的确写得整饬成稳,但恃才傲世,他说他的文章、书法都在屈原、宋玉、王羲之之上。杜审言著作颇丰。有集10卷。其五言律诗格律严谨,被后人评论为我国五言律诗的奠基人。

孟浩然(689-740) 名浩,字浩然。襄阳人。人称孟襄阳,唐代诗人。早年隐居在离襄阳城三十里的鹿门山,以诗自适。四十岁时,游长安,应进士试落第。在太学赋诗,举座嗟而佩服。曾游览东南各地,穷极山水。与王维齐名,人称"王孟"。孟浩然诗歌绝大部分为五言短篇,多写山水田园和隐逸、行旅等内容。其诗不事雕饰,清淡简朴,长于写景,感受亲切真实,生活气息浓厚,富有超妙自得之趣。境界虽不如王诗广阔,但在艺术上有独特造诣,开盛唐田园山水诗派之先声,故生前死后皆享有盛名。《全唐诗》收集了他的200多首诗,其中近30首是描写、歌颂家乡的诗,至今仍为人们所喜爱。

綦毋潜(692-749) 荆州人。唐代诗人。唐开元十四年(726年)进士及第,授职宜寿县尉,后升迁右拾遗,继而进职集贤院待制,秘书省校书郎,最后官至著作郎。安史之乱后,痛感时局之悲,毅然辞官归隐。綦毋潜擅长写诗,善于描绘山林景色,是盛唐时期田园山水诗作者之一。作品有《春泛若耶溪》等,《全唐诗》收录其诗作26首。綦毋潜的诗句挺拔不凡,超然脱俗,色彩鲜明,有很多佳句。《唐才子传》说綦毋潜善于抒发世俗之外的感情,"历代未有",虽不无夸张之嫌,但对綦毋潜来说,确实是"写方外之情"的高手。

岑 参(715-769) 江陵人。盛唐时期著名的边塞诗人。与高适齐名,并称"高岑"。岑参少年孤贫,经历坎坷,年届三十始及进士,步入仕途。天宝八年(749年)至至德二年(757年),曾二度从戎出塞。岑参早年写山水诗,意境新奇,几度出塞,久佐戎幕后,诗境大为开阔,着力描绘军旅生活及边塞风光,留下了千古传颂的边塞诗。岑参的诗清新奇逸,有"超拔孤秀,度越常情"的"风骨"。陆游称誉其为"太白、子美之后一人而已"。传世作品有后人所辑《岑参嘉州诗集》8卷。

张 继(生卒年不详) 字懿孙。襄阳人。唐代诗人。天宝十二年(753年)进士,大历末任检校祠部员外郎,以后在洪州任盐铁判官。他的诗留下来的很少,不到50首,其诗爽朗激越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切,对后世颇有影响。一首《枫桥夜泊》,脍炙人口,冠绝千古,后世广为流传。

戎 昱(744-800) 荆州人。唐代诗人。少年举进士落第,遍游名都山川。他是中唐前期比较注重反映现实的诗人之一。名作《苦哉行》,写战争给人民带来灾难。羁旅游宦、感伤身世的作品以《桂州腊友》较有名。存诗125首,明人辑有《戎昱诗集》。

段成式(803-863) 字柯古。唐代文学家。祖籍山东临淄。因其祖父曾在湖北枝江、江陵一带为地方官,故段家"世客荆州"。在诗文创作上与李商隐、温庭筠都显示出华丽浓艳、纤巧雕琢的文风,因三人都排行十六,所以时人并称为"三十六体"。存诗56首,文章18篇。段成式最大的文学成就是撰有笔记小说《酉阳杂俎》20卷,续集20卷。该书内容以"杂"见称,既有古代中外传说故事,又有社会自然现象,以质朴而翔实的史笔记载了唐代民间社会婚丧嫁娶、风俗人情、宗教迷信等,为我们研究唐代社会历史提供了宝贵资料。

皮日休(834-883) 字逸少,后改袭美。自号鹿门子、醉吟先生。襄阳人。唐代文学家。咸通年间进士,曾任太常博士,参加过黄巢起义,诗文与陆龟蒙齐名,人称"皮陆"。他的部分诗篇,暴露统治阶级的腐朽,反映人民所受的压迫和剥削,继承了白居易新乐府的传统。其散文和辞赋,大都借古讽今,抒写愤慨,亦颇有阐扬特色伦理道德者,有自编《皮子文薮》传世。鲁迅先生评价他"是一塌糊涂的泥塘里的光辉和锋芒"。

崔道融(生卒年不详) 自号东瓯散人。荆州江陵人。唐代诗人。乾宁二年(895年)前后,任永嘉县令,后入朝为右补阙,不久因避战乱入闽。擅长作诗,与司空图、方千结为诗友。存诗80首,皆为绝句。其中一些作品较有社会意义,如《西施滩》否定"女人祸水"的传统观念,为西施鸣不平,诗曰:"宰噽亡吴国,西施陷恶名。浣纱春水急,似有不平声。"《田上》写农民冒雨夜耕的辛劳。《寄人》、《寒食夜》等诗亦为佳作。

宋 祁(998-1061) 字子京。安州安陆人。后迁开封雍丘(今河南杞县)。天圣初与兄痒同举进士,排名第一。其诗词多写优游闲适生活,语言工丽,描写生动。"红杏枝头春意闹"一句最为人们津津乐道。清人辑有《宋景文集》。近人赵万里辑有《宋景文公长短句》。

郑 獬(1022-1072) 字毅夫。安州安陆人。仁宗皇祐五年(1053年)举进士第一,授陈州通判。入直集贤院,修起居注。神宗时为翰林学士,权知开封府。因反对王安石变法,以侍读学士出知杭州,迁青州。后称病求退,提举鸿庆宫。工于诗,有反映人民疾苦之作。文辞质朴自然,风格爽朗泼辣。亦能词,俏丽隽永。著有《郧溪集》。有词见《花庵词选》。

米 芾(1051-1107) 字元章,号襄阳漫士、海岳外史等。襄阳人。北宋杰出书画家。以恩补洽光尉,历知雍丘县、涟水军,太常博士、知无为军,召为书画学博士,擢礼部员外郎,出知淮阳军。因举止"颠狂",得名"米颠"。米芾能诗文,擅书画,精鉴别。米芾文章奇险,不因袭他人,自成一家。米芾书法,用笔豪迈,有"风樯阵马,沉着痛快"之评,与苏轼、蔡襄、黄庭坚合称"宋四家"。善画古圣贤像及山水画,其山水画不事雕琢,多用水墨点染,突破了勾廓加皴的传统画法,独具风格。书法有《蜀素帖》、《苕溪诗》等作品,著有书史、画史等,后人辑有《宝晋英光集》、《宝晋山林集拾遗》等。

袁宗道(1560-1600) 字伯修。号玉蟠,又号石浦。荆州公安人。明代文学家。"公安派"的发起者和领袖之一。与弟宏道、中道并称"三袁"。万历十四年(1586年)礼部会试第一,次年任翰林院编修,授庶吉士。万历二十五年八月,以翰林院修撰充东宫讲官,"鸡鸣而入,寒暑不辍"。光宗继位,赠礼部右侍郎。在文学上既反对模拟复古,又注重学习前人"古文贵达"的精神,主张作家应"从学生理,从理生文",在中国文学史上起过重要的作用,至今仍有一定的进步意义。袁宗道为官清正廉洁,居官十五年,"省交游,简应酬","不妄取人一钱",死后竟仅剩囊中数金,几至不能归葬。著有《白苏斋集》22卷行世。

袁宏道(1568-1610) 字中郎。号石公,又号六休。荆州公安人。明代文学家。"公安派"主帅。万历十六年(1588年)乡试中举。万历二十年(1592年)中进士。历任吴县县令,顺天府学教授、国子监助教、礼部主事、吏部主事、员外郎等。袁宏道生性直爽,雅好自然,乐游山水。其文学主张的核心是"独抒性灵,不拘格套",强调文学要表现个性,道出真情,"一一从自己胸中流出",随着时代前进,文学应不断创新。传世的有诗歌1700多首,游记、书札、序跋、碑记、传状、日记、杂文等近600篇。成就最大的是山水游记,清新秀俊,自成一家。后人将其全部诗文编为《袁中郎全集》,近有上海古籍出版社出版的《袁宏道集笺校》本。

袁中道(1570-1626) 字小修。荆州公安人。明代文学家。"公安派"领袖之一。袁宗道、袁宏道胞弟。万历四十四年考中进士,次年朝廷授徽州府教授,后升国子监博士。此间他系统地整理、校对、出版了两胞兄及自己的著作,使"三袁"的作品及其文风发扬光大。万历四十八年升南京吏部主事。天启四年(1624年)升南京吏部郎中。袁中道性格豪爽,纵情山水,喜交游,好读老庄及佛家之书。他的文学主张基本与两胞兄相同,反对模拟剽窃,崇尚个性。著作有《珂雪斋集》、《游居柿录》等。

钟 惺(1574-1625) 字伯敬。号退谷,别号退庵。湖北竟陵(今天门)人。明代文学家。"竟陵派"领袖之一。36岁中进士。历官行人司、工部主事,南京礼部郎中,福州提学佥事。他勤奋好学,喜读史书,游名川大山,著述颇丰。读史所得有《史怀》17卷,与谭元春同创"竟陵体",合作评选有《唐诗归》、《古诗归》,又有《周文归》、《宋文归》、《名媛诗归》,代表作为《隐秀轩集》。其文学主张的核心与公安派基本相同,即提倡抒写性灵,反对复古、模拟,但对公安派的戏谑鄙俚之弊深恶痛绝,转而提倡"孤行",强调个性,注重幽深峭拔。

谭元春(1586-1637) 字友夏。号鹄湾,别号蓑翁,又号寒河。湖北竟陵(今天门)人。明代文学家。"竟陵派"领袖之一。天启七年(1627年)举乡试第一。聪慧,博学,喜游名川大山。万历三十二年(1604年)结识钟惺,遂为忘年交,共同开创"竟陵体"。著作有《岳归堂集》、《谭子归集》、《谭友夏合集》等。其文学主张与钟惺相同,提倡"孤怀"、"孤诣",强调幽情单绪。

(5)科技骄子

毕昇——活字印刷术

毕 昇(?-1051) 今英山人。北宋布衣。活字版印刷术的发明者。初为印刷铺工人,专事手工印刷。他在印刷实践中,深知雕版印刷的艰难,认真总结前人的经验,发明活字印刷术。其方法,沈括在《梦溪笔谈》中有具体记载。毕昇创造发明的胶泥活字,是世界印刷史上的一次伟大革命,是我国古代四大发明之一,它为我国文化经济的发展开阔了广阔的道路,为推动世界文明的发展作出了重大贡献。毕昇发明的活字印刷术首先传到朝鲜,称为"陶活字"。后来又由朝鲜传到日本、越南、菲律宾。15世纪传到欧洲。从13世纪到19世纪传遍全世界。

庞安时(1042-1099) 字安常。浠水人。北宋名医。博通脉理,医术高明,为人治病,十愈八九。为方便远道病人,在家调药,供食供宿,多不取值,活人无数,驰名江淮间。著有《伤寒总病论》、《难经解义》、《本草补遗》等。

戴凯之(生卒年不详) 字庆预,南朝宋武昌(今鄂州)人。曾任职南康(今江西赣州)相,才章富建,所著《竹谱》,是我国最早的一部竹类植物专著。全书以韵文为纲,以散文形式逐条进行解释,详细记叙各种竹的名称、形态、产地、和用途,在前人竹类研究基础上,首次对我国竹类资源进行了系统的概括和总结,对后世产生了深远的影响。

万 全(1488-1580) 字密斋。罗田人。明代名医。出生于行医世家,自幼聪颖过人,才华出众,然仕途不顺,遂以行医为业。万全行医,以妇科、儿科、内科见长。其研制的"万氏牛黄清心丸",至今仍是治疗小儿惊风的良药。万全医德高尚,无论贵贱,一视同仁,亲手治好的病人不计其数,深受人们的爱戴,被誉为"神医",清初更被追为"医圣"。万全晚年,将其毕生所精研的医学理论进行了总结,写成《万密斋医学全书》一书。全书共18种,150万字,被收入《古今图书集成》,后传到日本、朝鲜、东南亚诸国,为我国医学的发展和传扬作出了重要贡献。

李时珍像

李时珍(1518-1593) 字东璧。晚年号濒湖山人。明代蕲州(今蕲春)人。著名医药学家。李时珍在行医过程中,发现以往的本草书中存在着不少错误、重复或遗漏,于是决心重新编著一部新的本草专书。经过27年漫长艰辛的努力,至万历六年(1578年),终于编著完成《本草纲目》这部药学巨著。《本草纲目》全书52卷,收载药物多达1800余种,附图1100余幅,药方12000余个。全面总结了16世纪以前我国药物经验,是我国药学史上的重要里程碑。还有《濒湖脉学》、《奇经八脉考》流传于世,因此被后人尊为"医圣"。

叶文机(生卒年不详) 祖籍安徽徽州,后迁居夏口。明清之际的名医。以行医终其一生。崇祯十年(1637年),开设"叶开泰药室",行医售药。叶文机医德高尚,对贫困者往往给予优待。主要贡献是针对民间多发疾病,研制出了"八宝光明散"、"虎骨追风膏",疗效十分显著。经过叶文机及其后继者的不断努力,叶开泰药室逐渐发展成为叶开泰药店,成为中国著名的中药店之一。

李 潢(?-1812) 字又潢。号云门。钟祥人。乾隆三十六年(1771年)进士。历官翰林院编修、司业、内阁学士、工部侍郎、兵部侍郎。他长期致力于中国数学遗产的研究,曾参加《四库全书》中有关数学历算书籍的整理。主要成就是对《九章算术》、《海岛算经》、《编古算经》的编校、整理和注释。他为中国古代数学研究的发展作出了贡献,也为后来西学东渐、西方数学成果在中国的传播和发展奠定了社会基础和文化基础。

杨际泰(1774-1856) 广济人。行医世家出身。屡试不第,乃潜心家学。他在医疗实践中,做了详细笔记,在继承和总结前人成果的基础上,用10年的时间编写成《医学述要》,其中有不少新创见,是近代中医的百科全书。