文化瑰宝

越王剑

越王勾践剑 战国时期。1965年湖北江陵望山1号楚墓出土。通长55.7厘米,宽4.6厘米。剑身中脊起棱,满饰黑色菱形花纹。正面近格处刻有两行八字鸟篆铭文:"越王勾践自作用剑"。剑格两面铸有几何形图案花纹,正面花纹内嵌蓝色琉璃,背面花纹内嵌绿松石。柄圆茎无箍,剑首外翻卷成圆箍形,内有11道同心圆圈。剑刃薄且锋利,毫无锈蚀,至今仍寒光袭人。经过无损科学检测,其主要合金成分为铜、锡、铅、铁、硫等。花纹处含硫高,因为硫化铜可防锈。此剑铸造精良,形态优美,实属稀有珍品。1978年曾选送日本展出,博得广大观众的赞誉。

吴王夫差矛

吴王夫差矛 战国时期。1983年湖北江陵马山5号楚墓出土。通长29.5厘米,最宽处5.5厘米。矛身中脊呈三棱形,满饰菱形花纹。正面近处有错金铭文:"吴王夫差自作用矛"。的横断面椭圆形,平视口呈凹字形,正背两面各有一刻纹精细的兽纹鼻。矛刃锋利,并将脊部铸出血槽,以提高杀伤力。花纹风格与越王勾践剑类似。其铸造工艺之精,可与勾践剑媲美,为同类兵器所少见,亦属不可多得的珍品。

曾侯乙编钟

曾侯乙编钟 战国早期。是我国现存最大、保存最完整的一套大型编钟。1978年出土于湖北随县的一座战国早期墓葬曾侯乙墓中。出土时,整套编钟耸立如故。这套编钟的钟架高大,由长短不同的两堵立面垂直相交,呈曲尺形7根彩绘木梁两端以蟠龙纹铜套加固,由6个佩剑武士形铜柱和8根圆柱承托,构成上、中、下三层。钟架及挂钩(含可以拆装的构件)达246个。钟及钟架铜构件是铜、锡、铅合金,合金比例因用途而异。用挥铸、分铸、锡焊、铜焊、铸镶、错金、磨砺制作而成,工艺精湛。全套钟的装饰,有人、兽、龙、花和几何形纹,采用了圆雕、浮雕、阴刻、彩绘等多种技法,以赤、黑、黄色与青铜本色相映衬,显得庄重肃穆,精美壮观。曾侯乙编钟共65件,分为八组:上层3组为钮钟,19件;中层3组为南钟,33件,分短枚、无枚、长枚三式;下层为两组大型长枚甫钟,12件,另有镈l件。最大的1件通高152.3厘米,重203.6公斤;最小的l件通高20.2厘米,重2.4公斤。其中的楚王熊章镈1件,通高92.5厘米,重134.8公斤,钲部两侧以浅浮雕龙纹为衬底,有五个圆泡形饰。鼓部亦怖浮雕龙纹。钲间铸铭文:"隹(唯)王五十又六祀返自西(阳)楚王(熊)(作)曾侯乙宗彝(奠)之于西(阳)其永(持)用享"。即公元前443年,楚惠王为曾侯乙作宗庙祭器。其纪年明确,是曾侯乙墓断代的重要凭证。钟体总重2567公斤,加上钟架(含挂钩)铜质部分,合计4421.48公斤。编钟的悬挂有三种方式:下层钟用环挂式,挂钩为爬虎套环和双杆套环两种;中层钟用钩挂式,挂钩为框架钩和焊钩两种;上层钟用插挂式,是以插销入挥、串钩钟钮。钟及架、钩上共有铭文3755字,内容为编号、记事、标音及乐律理论。铭文多数错金。全部甬钟的记事铭文均为"曾侯乙作"五字,标明钟的制作和享用者是曾侯乙。镈钟的铭文则记载楚王熊章为曾侯乙铸宗彝一事。标音明文标示了钟的悬技位置或敲击部位及其所发音的名称,它们构成了十二半音称谓体系。乐律理论记述了曾国与楚、晋、齐、申、周等国的律名对应关系。钟铭所见律名28个、阶名66个,绝大多数都是前所未知的新材料。这套编钟的铭文,是一部重要的中国古代乐律理论专著。全套编钟音域宽广,音列充实,音色优美。每件钟均有呈三度音程的两个乐音,可以分别击发而互不干扰,亦可同时击发构成悦耳的和声,证实了中国古编钟每钟双音的规律。全套编钟具有深沉浑厚的低音、圆润淳朴的中音和清脆明快的高音。其音域自C2至D7,中心音域内具十二半音,可以旋宫转调,演奏七声音阶的多种乐曲。

曾侯乙编磬

曾侯乙编磬 战国早期。曾侯乙墓出土。古代打击乐器。通高109厘米,宽215厘米。由石磬编悬于架上,可击奏旋律。常与编钟相配,合奏"金石之声"。青铜错金磬架,由一对圆雕怪兽及其头上插附的立柱为虡,两根圆杆作横梁,呈单面双层结构。兽顶插附的立柱从腰、顶两处与横梁榫接。横梁底等距焊铸铜环,以串钩挂磬。磬架施线条流畅的错金云纹。32块磬系用石灰石或大理石磨成,形若倨句,大小有异,分为两层四组。最大者:鼓博10.8厘米、鼓上边32.4厘米、鼓下边27.5厘米、股博13.5厘米、股上边22.3厘米、股下边21厘米、厚2.68厘米,倨句163度。最小者:鼓搏4.9厘米、鼓上边7.6厘米、鼓下边6厘米、股博5.7厘米、股上边6.6厘米、股下边5厘米、厚1.4厘米,倨句155度。一磬虡兽舌上有"曾侯乙作持用终"铭文。磬上刻有(其中有少量为墨书)编号和乐律铭文,计708字,意与曾候乙编钟铭辞相通。经复原研究,知其音域跨三个八度,十二半音齐备。音色清脆,独具特色。同出有铭磬匣3具,彩绘磬槌两件。演奏时,需由一人双手执磬槌,跽地而击。

曾侯乙尊盘

曾侯乙尊盘 战国早期。曾侯乙墓出土。通高41.6厘米、尊高30.1厘米、口径25厘米、盘高23.5厘米、口径58厘米。由尊和盘组成,尊置于盘中,也可以分开。尊盘的口沿附加精细、繁褥的透空附饰,系采用"失蜡法"铸成。尊盘铸有变形龙纹和龙形附饰,显得十分华丽精美。尊和盘均铸有"曾侯乙作持用终"铭文。

楚国丝绸 战国中期。1982年湖北省江陵马山1号墓出土了大量的战国中期丝绸,丝织物的种类有绢、纱、锑、罗、绮、锦、绦、组。几乎包括了先秦时期丝织品的全部品种。经线提花锦的组织结构和纹样都十分复杂,舞人动物纹锦的纹样横贯全幅,充分反映了当时已有了先进的提花织造技术。墓中出土的纬线起花绦和针织绦是世界纺织史上的重大发现,把我国纬线起花和针织技术的起源提前到公元前3世纪左右。精美的刺绣品共有17种纹样,构图大,讲究对称、平衡,色彩配合恰当,给人以端庄典雅、富丽堂皇的美感。

彩漆凤鹿木雕座屏

彩漆凤鹿木雕座屏 战国时期。1965年湖北省江陵望山1号墓出土。屏座的两端着地,中部悬空。屏座上置一雕屏,雕屏的四周围以长方框,屏内透雕或浮雕风鸟、鹿、蛀、蛇、蟒等动物形象55个。它们相互纠缠,彼此争斗,构思奇特,形态逼真。通体髹黑漆,并用红、蓝、黄色彩绘风鸟的羽毛、鹿的梅花斑和蟒蛇的鳞等。外框除顶部外,其余部位均用红、蓝、银灰等色绘变形风鸟纹、卷云纹和兽纹等图案。这件彩漆木雕小座屏,设计奇巧,雕刻精美,色泽艳丽,是楚国漆器工艺的代表作品。

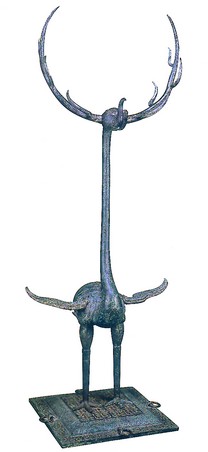

曾侯乙铜鹿角立鹤

曾侯乙铜鹿角立鹤 战国早期。曾侯乙墓出土。通高143.5厘米、鹤高110厘米。鹤长喙上翘呈钩状,引颈昂首伫立,两翅展开作轻拍状。拱背,垂尾。鹤首两侧插有两支铜质鹿角形枝杈。鹤的头、颈和鹿角上有错金几何纹饰,其他部位有铸成和镶嵌的云龙纹。此器造型别致,是一件独具风格的青铜工艺精品。鹤和鹿是长寿和吉祥的象征。把鹿角插入鹤头,将二者置于一身,可称之为"瑞鹤"。古人把仙人乘车叫"鹤驭"、"鹤驾"。此器出于墓主人棺侧,可能反映了死者成仙升天的思想。

商代圆腹鼎 商代中期。1974年,在黄陂盘龙城李家嘴2号墓出土。这件大铜鼎为圆腹鼎,高55厘米。在商代中期的铜鼎中,它仅次于郑州出土的两件"杜岭方鼎",而在圆腹鼎中则居全国第一。

商代大铜鼓

商代大铜鼓 商代后期。我国出土最早的铜鼓。在崇阳县大市河畔汪家嘴出土。这件大铜鼓被埋藏于1.5米以下的沙土中达三千余年之久,出土时保存基本完好。铜鼓高75.5厘米,宽49厘米,重42.5公斤。由铜鼓身、铜鼓座和铜冠三部分组成。鼓身、鼓座和鼓冠上均铸有商代后期流行的装饰纹样:云雷纹和乳钉纹。这件铜鼓质地厚实古朴,造型奇伟庄重,花纹流畅粗放,代表了我国商代青铜工艺的制作特点与水平。

商代大玉戈

商代大玉戈 商代。在黄陂县盘龙城商代城址东面李家咀3号墓出土。是我国迄今发现的最大者,堪称玉戈之王。大玉戈保存完好,是仿照铜戈样式琢磨而成的,全长94厘米,长援短内,援作宽长条形,中脊起棱,两边刃,直内,前端有一圆圈,前锋薄而利,呈三角尖刀形。玉色为黄褐夹灰斑。通体琢磨精细,薄而扁,光润晶莹,制作十分精致。盘龙城李家咀3号墓为商代二里岗期,而早于安阳期,该墓出土的大玉戈就已达到如此高的工艺水平,说明我国制玉工艺的历史十分悠久。

秦王卑命钟

秦王卑命钟 春秋后期制作。1973年在当阳季家湖楚城的废墟中出土。属秦国铜钟。钟上有铭文。在楚国城址内发现铜钟这还是第一次。此铜钟制作非常精细,钟外表铸有浮雕花纹,图案是以蟠螭纹为主体,相间乳钉纹、雷纹、谷纹、索纹、贝纹等。钟外表还有突出的长枚36个,并饰涡纹。钟通高38厘米,重11公斤。此铜钟的钲部刻"秦王卑命"四字,鼓左刻"競王之定救秦戎"八字。考古界据钲部铭文,称之为"秦王卑命钟"。其制作年代当在春秋后期。此钟上的文字意思是:秦王亲自下令競(去某地)筑城。秦王到定,救秦国的军队。此钟应是与秦军遭败遇危有关,是秦国一次历史事件的纪念物。

二十八宿漆

二十八宿漆 战国早期。在曾侯乙墓主棺旁边发现的5件长83厘米,宽49厘米,通高34厘米的漆衣箱,"二十八宿漆匫"便是其中之一。匫上的二十八宿图像是我国迄今发现的关于二十八宿全部名称的最早记载,也是二十八宿与四象相配的最早记录。它使人们看到两千四百多年前我国在天文学上的杰出成就。在二十八宿漆匫的黑色盖顶正中,红漆绘一个象征北斗的大"斗"字。篆书的二十八宿名称是从龙尾开始的,按顺时针方向围绕这个大斗字排成一个不规整的圆圈。这件二十八宿漆匫的出土,将我国二十八宿完整体系创立的时间,提前了一个多世纪,同时为二十八宿星象起源于中国提供了新的实物例证。

楚国虎座鸟架鼓 春秋战国时期的宫廷音乐,虽然以青铜编钟与石编磬为主,但鼓也是其中一种重要的乐器。从目前发现的虎座鸟架悬鼓看,一般都是发现于楚国贵族墓中,不仅表明虎座鸟架悬鼓在楚国贵族中的盛行,而且表明它是楚文化中特有的一种乐器。虎座鸟架悬鼓的构思非常巧妙。它为两虎相背伏卧,两鸟也相背而立于虎背上,鸟尾以榫卯相连;鼓框上有三个铜环缚丝带,并分别系于两鸟的鸟冠与鸟尾相连处,使鼓悬于两鸟之间。还同时出土一对鼓槌。从目前发现的近30件实物看,虎都是用整木雕刻,鸟的头颈、身和腿是分别制作,然后用榫卯相接的,一般都是在虎、鸟与鼓框上先涂黑漆,然后用红色或蓝、黄等色彩绘花纹。它不仅是当时一种造型十分优美的乐器,而且是古代一种手工艺术品。根据《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》"听凤凰之鸣以别十二律"的记载,认为凤凰与音乐关系密切,因此以凤作鼓架。

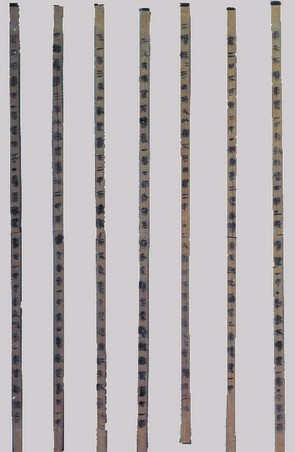

云梦秦简

云梦秦简 秦代。1975年12月在湖北云梦睡虎地11号墓出土。这批秦简共1155枚,共有《编年纪》、《语书》、《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《封诊式》、《为吏之道》、《日书》甲种和乙种等10种。它的内容非常丰富,主要是关于秦的统一战争,秦的中央集权制度、军事制度、法律刑制,秦对农业、手工业和贸易的管理,以及统一度量衡和统一货币等各个方面的记载。此外,还有关于医学、哲学、"五行"学说等方面的一些情况记录与秦楚纪月之法的关系记录等等。云梦秦简,是我国首次发现的大量秦代竹简,对于研究秦代的政治、经济、军事和文化等各个方面,都具有重要的学术价值。

湖北地处神州腹地,九省通衢,四通八达,是瑰丽多姿、奇诡灵动的楚文化发源地,又是中国革命的重要策源地。特殊的区位优势和丰富的人文资源,为湖北文化、艺术、理论、出版事业的繁荣发展,提供了极为有利的环境和土壤。

建国五十年以来,在党的正确路线和方针政策指引下,湖北的多项文化事业蓬勃发展,欣欣向荣。尤其进入新时期以来,湖北文化沐浴着解放思想、实事求是的春风,乘着改革开放、市场经济的大潮,冲破禁锢,拨乱反正,大胆改革,加快发展,出现了百花竞放、佳作纷呈、精品迭出的繁荣兴盛景象。文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈、影视广播、摄影、曲艺、杂技、文艺理论、民间文艺、图书期刊等专业门类都有不凡的业绩,且具备突出的"个性姿态"和独有的地域性特色:一是它的丰富性和多彩性;二是湖北的文学艺术创作常常体现出一种贴近现实关注现实的态度和社会责任感。

这里所列举的文化精品,只是建国五十多年来湖北各文化艺术门类中最突出的代表,从中仍不难看出湖北文化战线成果的丰硕,业绩的辉煌。