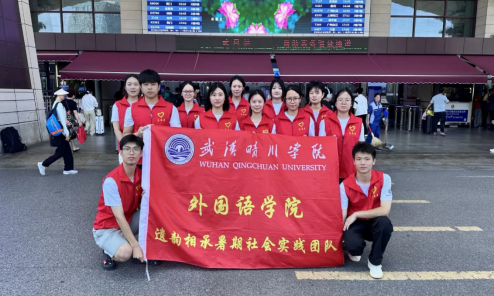

承载着传承中华优秀传统文化的使命与助力乡村教育振兴的热忱,7月4日,武汉晴川学院外国语学院“遗韵相承”志愿服务队整装启程,奔赴襄州区朱集镇第二小学,开启为期四周的暑期支教活动。

7月5日一大早,朱集二小迎来“暑期学堂”开学日。开学典礼上,约190名小学生整齐列队,校长隆重介绍了远道而来的武汉晴川学院外国语学院“遗韵相承”志愿服务队,对他们的奉献精神表示由衷感谢,并介绍了课程安排与注意事项。随后,团队代表王丽莎发言,她深情寄语全体同学在“暑期学堂”一起遨游知识的海洋,在欢声笑语中成长,共同书写属于自己的精彩篇章。

接下来的一周,团队精心策划的人文艺术赏析、特色英语、科学教育等系列课程正式拉开帷幕。本次支教活动,紧扣国家关于推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展以及深化学校美育教育、服务乡村振兴的战略要求,课程设计涵盖传统音乐与舞蹈、戏剧与曲艺、体育游艺与杂技、美术与技艺、医药、民俗等六大板块组成人文艺术赏析课;选取竹编、拓印、螺钿、壮族铜鼓等项目作为非遗手工实践课,构建沉浸式非遗体验场景,让孩子们在经纬交错的纸间对话千年文明,触摸时光的温度;又将中华文化与特色英语教学相结合,设计英语竞赛,并将参赛内容融进课堂教学,以赛促学,鼓励孩子们开口说英语,学好英语,将中国故事传播出去;通过科技课程与红色文化教育的创新结合,培养学生对传承中华优秀传统文化的感知力与科技创新意识,助力乡村教育振兴。

古韵新声,舞动芳华

在传统音乐与舞蹈课堂上,实践队员鞠心怡带领孩子们学唱湖北经典民歌《龙船调》,感受荆楚大地的悠扬韵律;队员聂锦依则教授了轻盈柔美的傣族舞,让孩子们在曼妙舞姿中领略傣族风情,体验不同民族的独特艺术魅力。

投壶竞技,古艺生辉

体育游艺与杂技课堂由实践队员李宇轩组织,他巧妙地将古代士大夫的宴饮游戏“投壶”引入课堂,并融入现代团队竞技元素。孩子们在专注投掷与欢声笑语中,不仅体验了传统游艺的乐趣,更深刻理解了规则意识与合作精神的重要性。

虎头鞋韵,纹饰藏吉祥

在传统美术与技艺课堂上,实践队员陈子玥带来了充满乡土气息的民间瑰宝——虎头鞋。生动展示了虎头鞋的精湛制作工艺,并引导孩子们仔细观察其色彩搭配与寓意丰富的纹样,如虎头象征勇猛辟邪,花草象征生机勃勃,感受小小鞋面上承载着的深厚文化底蕴与民间智慧。

非遗赋能,趣味英语

英语教学不仅强化了单词学习与日常用语部分,团队成员还以“趣味英语+非遗”的创新模式,让孩子们轻松感受英语的魅力。实践队员苏一菲设计的“颜色间谍”趣味游戏帮助低年级学生牢记颜色单词;实践队员王丽莎以豫剧为切入点,为高年级学生讲解其历史、艺术特色并教学相关英语表达,观看英语版纪录片以加深理解。

精神铸魂,薪火相传

在特别设置的思政小课堂环节,队员李宇轩以深入浅出的方式,为孩子们讲述了“两弹一星”元勋们自力更生、艰苦奋斗、无私奉献、勇于登攀的感人事迹。生动的爱国主义和科学精神教育课,将现代科技强国梦的宏伟篇章与传统文化的精神内核相连结,在孩子们心中点燃了崇尚科学、报效祖国的理想火种。

家校联动,筑牢安全防线

根据去年在当地调研情况来看,“暑期学堂”的学生们大多是留守儿童,而留守儿童、流动儿童仍是防溺水教育的重点群体。因此,在每天的晨读课上,实践队员会组织孩子们背诵防溺水知识,牢记“六不、两会”,观看防溺水教育宣传片,并在班级群中给家长分享“防溺水”相关知识,请家长做到“四知道”,即知去向、知同伴、知内容、知归时。

开课第一周,“遗韵相承”志愿服务队便以丰富多彩、内涵深厚的课程,为朱集二小的同学们打开了一扇通往中华优秀传统文化宝库的大门,晴川学子们用实际行动诠释着文化传承的责任与担当。这场跨越城乡的文化之旅与教育接力,在这个盛夏的校园里,已然奏响了动人的序曲。未来数日,更多精彩的文化体验与深度互动将继续在这片充满希望的土地上绽放。