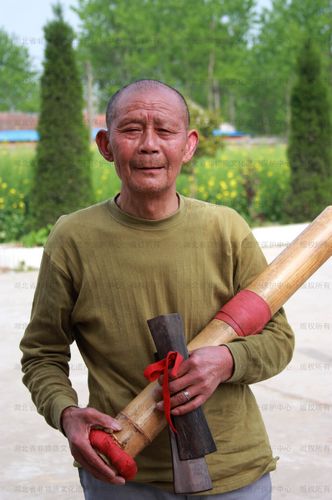

传承人胡昌国

传承人刘道成在表演

申报地区或单位:宜城市

宜城兰花筒又名“楠竹筒”,分布在宜城市鄢城及汉江两岸的平原地区。按师承关系推算,宜城兰花筒的流传时间可追溯到清道光年间(公元1821年-公元1850年)。

宜城兰花筒的演唱形式为单档徒歌,“不拘乎地,不择乎人,不限于时,不滞于礼”。技艺高超的坐馆说唱,称之为“品上把位的”;技艺一般的,身背褡裢,游乡串户,即兴而歌,近于乞讨。演唱者怀抱兰花筒兼云阳板,右手三个指尖拍击兰花筒,边说边唱、说唱相间。唱腔板式严谨、字正腔圆,不能空口倒字、差音掉板。说白分散白与韵白,散白接近口语,韵白讲究排比、对偶。唱词的基本句式为七字句和十字句两种。兰花筒的音乐属于“一道腔”结构,主腔为〔平腔〕,其它不同的板式有〔板头〕、〔散板〕、〔苦平板〕、〔垛板〕等。平腔属徵调式上下句结构,具有浓郁的地方色彩和鲜明的音乐特点。

兰花筒的书目内容广泛,题材繁多,传统书目大致可分为案、传、记三大类。案书书目有《包公案》、《彭公案》、《刘公案》、《施公案》等;传书书目有《三红传》、《刀兵传》、《玉女兴唐传》等;记书书目有《卖花记》、《金镯玉环记》、《西游记》等;还有一些反映现实生活的新书目,如《贺龙桥》、《王五开店》、《卖袄》、《排水风波》等。