7月16日,

2025第50届武汉7·16渡江节来啦。

六‘渡’武汉,我明白了什么是‘每天不一样’,我是武汉发展的见证人!

一大早,

英国曼彻斯特市代表团教练阿什利

在候场区域,

向两位参加抢渡赛的英国小将

认真地叮嘱着比赛注意事项。

这是阿什利第六次参加这一盛会,

从2017年初次参赛的竞渡选手,

到如今担任团队教练,

今年27岁的阿什利笑称自己

“顺理成章地成为了‘武汉代言人’”。

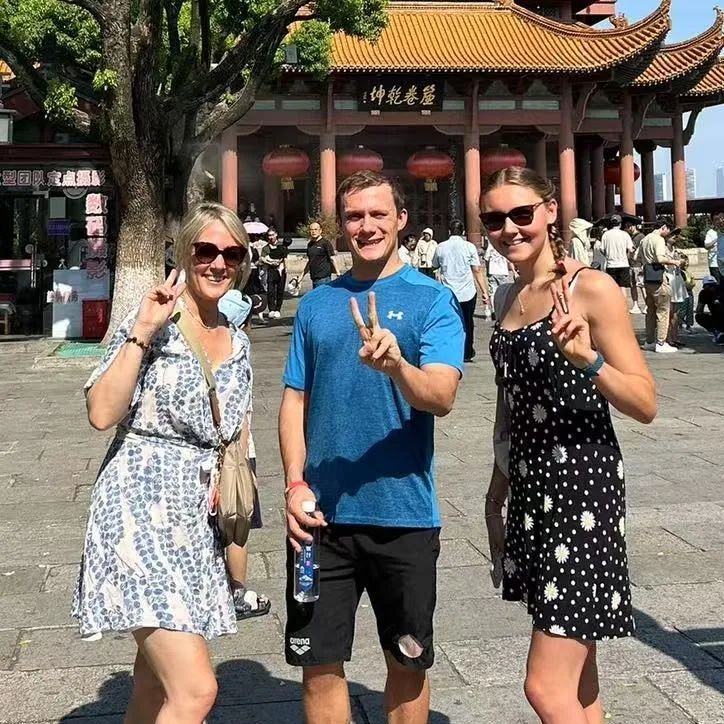

阿什利(左)和他的队员。来源:湖北日报

5次参赛,水质越来越干净

阿什利来自武汉友城英国曼彻斯特市,第一次参加武汉7·16渡江节是在2017年。那年是他首次参加个人抢渡长江挑战赛,对长江的印象停留在“湍急且略带漂浮杂物。”此后在2018、2019、2023、2024年,阿什利都如约来渡江,也见证了长江水质变化,“从2018年开始,水质越来越干净。我数次参加比赛,从未生病过。”

7月15日下午,阿什利跟随运动员到长江边查看试渡情况时,忍不住也跳入江水,沿着岸边来回游了近半小时才作罢。从江水里起来后,他激动地跟身边人说,“刚才在江里看到鱼了!”虽然只是远远看到,但已让他无比感慨,“往年比赛时,鱼都被吓跑。但是我们团队教练坐在救生船上,视线好,看到过好几次鱼群呢。”

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5

↑阿什利6次来武汉参加渡江节↑

“今年水位很低,江底依旧清澈,几乎看不到杂物。”阿什利分析,“作为流经大城市中心的河流来说,这太罕见了,长江水质确实越来越好了。武汉能把长江照顾得这么好,让人敬佩。”

“老武汉人”的美食清单

今年,来汉参加个人抢渡长江挑战赛的,还有俄罗斯、意大利等国的优秀选手。阿什利以“过来人”身份,向这些国际选手传授了竞渡长江的技巧。“我游过很多次,犯过错误,也吸取了教训。现在,我能教新选手避开水流陷阱,以及如何寻找水流停滞的平静区。”

右二为阿什利。

阿什利不仅与英国、俄罗斯、意大利等国的选手分享这些经验,还跟不少第一次参赛的中国选手进行交流。他说:“我觉得这有助于每个人更好地展现出自己的实力。”

比赛结束后,阿什利还将化身“老武汉人”,带选手们去四处觅食。“7月17日上午,我想带大家去户部巷过早,首选当然是最有名的热干面,因为它挺合英国人的胃口。此外,我还想推荐他们试试豆皮、油条等美食。晚上我们想去吃火锅。”

赛后好友聚餐,小桌变成大桌

除了长江,阿什利对武汉“门户”的变化感触最深。2017年初次抵汉,武汉天河国际机场让他“又爱又愁”。“机场很高效,但英文标志少,找前台也需翻译帮助。”

如今,第六次归来,阿什利惊叹于机场的蜕变。“技术全面升级了——中英文双语引导、自动化流程,现在无论你说英语、意大利语还是俄语,都能轻松通关。这简直是世界级机场,来出差或旅游都妥妥的。”

交通便利的背后,是城市国际化的加速。阿什利表示,渡江节成了友谊桥梁。“我微信上有20到30位武汉朋友,都是这些年认识的。比赛后聚餐,从一张小桌变成大圆桌——老朋友、新面孔,分享着武汉故事。”

这种人际网络催生了更深层的合作。他兴奋地谈起曼彻斯特与武汉的高等教育合作:“曼彻斯特城市大学与湖北大学共同设立联合学院,部分原因是我们从渡江节带回了在武汉的真实经历!他们看到了武汉的高效与友善,信心大增。”

如今,湖北大学曼城联合学院的一个重要研究方向是可持续发展,阿什利认为这契合两座工业城市的转型。“曼彻斯特和武汉都曾是老工业基地,但现在武汉跑得更快。”他举例,在酒店看到机器人送餐,和本地外国人聊起,他们很淡定——这在武汉太常见了。“人工智能等领域,武汉发展迅猛,而曼彻斯特还在追赶。”

作为“编外导游”,阿什利常向外国选手介绍这些变化,“我理所当然地变成向导,因为真实的武汉不只在地图上,更在街头和身边。我要继续把导游这个兼职做好,让曼彻斯特与武汉走得更近。”

REPORTER/记者 · 范婷婷

INTERN/实习生 · 孙奕文

CORRESPONDENT/通讯员 · 魏琛

VIDEO/视频 · 贾代腾飞 王宁波 李春 陈亮 熊丽 张露苹 实习生伍骁阳 马黎蓉

EDITOR/编辑 · 叶凤

SOURCE/来源 · 武汉发布