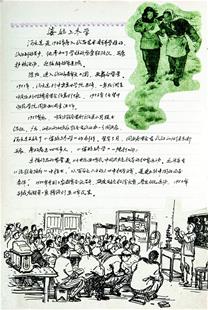

图为:刘宇在《婆媳上冬学》海报旁手书这段历史

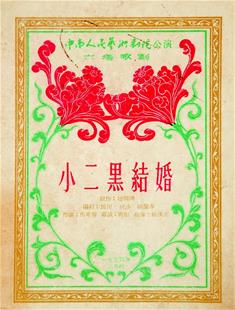

图为:1954年,中南人民艺术剧院演出海报《小二黑结婚》

楚天都市报记者徐颖通讯员李霞

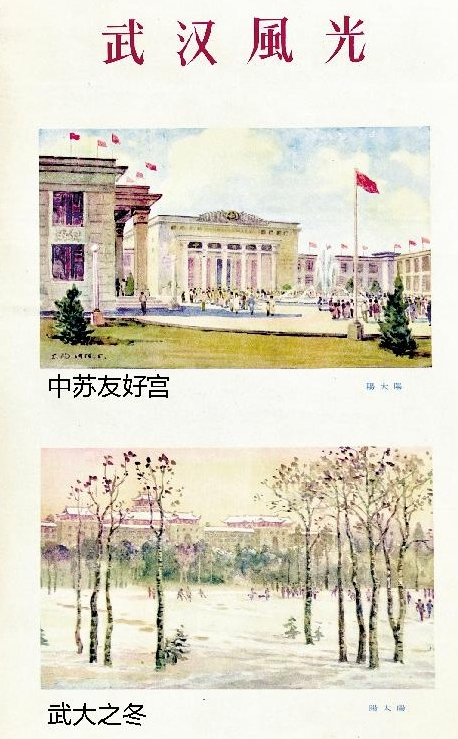

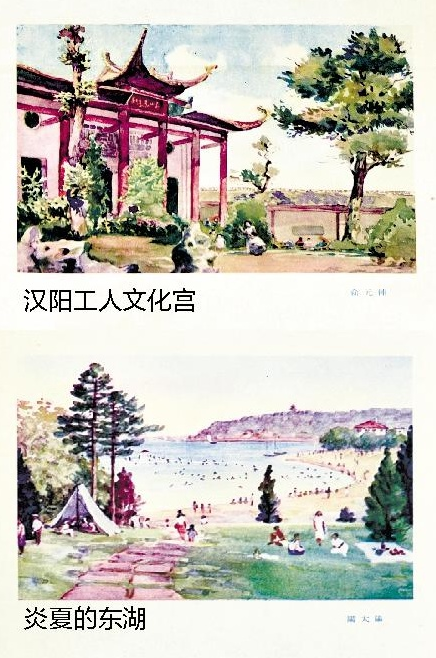

一位老武汉人,数十年间,收集了上千件1949年-1959年的旧海报、节目单、展览册页。名家云集、名剧轮番上演、国外演出团体密集来汉……从这些泛黄的纸张中,回望新中国成立后武汉文艺界的高光十年。7月26日,这个名为《时间开始了图艺志-武汉1949-1959》的展览,在武汉美术馆5号展厅免费向广大观众开放。

每一件旧海报背后都有一个故事

这位老武汉人、有心人就是武汉美术馆副馆长刘宇。刘宇多年从事武汉美术文献资料的收集、整理与研究,继2017年出版了《大桥》一书,今年又与设计师袁小山联手推出新作。刘宇将所收藏的旧海报进行了美术拼贴,用图片+“手账”的方式,回顾一段段动人的文艺往事。

著名画家汤文选上世纪50年代创作《婆媳上冬学》,非常有名。刘宇在这幅作品的历史海报旁,用手书写道:这幅作品的背景是二十世纪50年代中国共产党领导的扫盲运动。1953年底,中南文联展览部主任关山月提出倡议,广东、湖北两地画家联合在武汉办一个国画展,汤文选开始了《婆媳上冬学》的创作,翌年3月,国画展在武汉江汉俱乐部开展,参观者达4万多人,《婆媳上冬学》一炮打响。

反映武钢建设的《最后一根钢梁》,许多老武汉人都印象深刻。刘宇手书回忆了艺术家的创作经历:武石,湖南湘潭人。1937年加入中国共产党,在革命年代,他是一手持枪,一手握笔的战士,创作了大量版画作品在报刊上发表。新中国成立后,1950年他调入湖北,先后任湖北文联美术部部长、湖北省群众艺术馆副馆长、中国美术家协会武汉分会副主席。1957年,武汉长江大桥钢梁即将合龙,武石乘船来到江面施工现场,亲眼目睹了建桥工人将最后一根钢梁合龙瞬间那惊心动魄的场景,创作了套色木刻《最后一根钢梁》。

大部分旧物系从武汉的古玩市场淘回来

刘宇说,他从小就有做手账、收集的习惯。近年来,围绕长江大桥、新中国成立武汉第一个十年,他系统收集了一些旧物件,主要来自于武汉各大古玩市场,崇仁路、香港路、徐东、红巷等地。“纸品市场相对集中的就是崇仁路古玩市场,遇到周末的时候各地的藏家和卖家会有交流,有的与武汉相关的东西在外地不好卖的,外地的人会拿到武汉来卖。我的收藏原则是系统性梳理性,收藏我所需要的,不是以价格来论一件旧物的价值,可能别人觉得不起眼的东西,我觉得很宝贝。”

刘宇还向记者讲了收藏的趣事,他说,藏家们的眼睛都很毒,视觉性强的历史资料通常很抢手,有时候刚问了价格,转眼就被别人抢先买走了。后来,他就学“精”了,看到好东西问价或讨价还价的时候,坚决不撒手。

武汉文艺界上世纪50年代曾现创作高峰

为什么会想到做一个新中国武汉第一个十年的展览呢?刘宇说,武汉第一次成为全国性的文艺阵地是在1938年,大批文艺名人来到武汉,以笔为武器参加抗战。第二次就是新中国成立后至上世纪50年代,大批文艺名人云集武汉,用创作讴歌新中国的建设。当时新中国一个重要的行政区“中南区”,驻地原设在武汉。因此,中南文联、湖北文联、武汉文联都集中在武汉,网罗了戏剧、戏曲、文学、美术等方面大量人才。

武汉美术馆馆长樊枫说,新中国成立之初那十年,是武汉文艺界创作的一个高峰期。美术方面佳作频出,黎雄才的《武汉防汛图卷》、杨之光的《雪夜送饭》、汤文选的《婆媳上冬学》、武石的《最后一根钢梁》、陈天然的《山地冬播》、杨立光的《红军团长方保山》、刘依闻的《在二七老工人俱乐部里》、张祖武的《志愿军》、蒋翅鸣的《鲁迅铜像》及武汉市文联创作组26人集体创作《百花齐放图》等,还有“湖北三老”张振铎、张肇铭、王霞宙先生也活跃于画坛。美术之外,武汉的文艺创作、展演也达到空前的盛况。梅兰芳、姜妙香、周信芳、常香玉、盖叫天、侯宝林、梅葆玖等国内众多名流也抵汉交流、演出。