方言和老味道

是一种印记

家的印记

世界上很多东西都在变得越来越像,除了方言和吃。

时代越是变迁,我们越是会试图去寻那些有根的东西,建筑,人或食物。透过这些看到时代的变化,感受对生活的热爱和存在的意义。

在小城,很多美食,都不会客走他乡,他们在本地的人间缝隙里,用另一种身份参与进城的生活。

那些叫不出名字的市井长巷,往往藏着小城最鲜活的早晨。

凌晨三点,店主人在和面,抓起、揉捏、力度精准。同样的动作,重复百次,粗糙的面团才逐渐光亮弹韧起来。

35岁的殷杰,如今撑起了父母打拼了大半辈子的早点铺。凌晨两点起床和面,中午12点左右收工,下午七八点接着准备第二天的面团,一做就是24年。

“老手艺还是要传承下去,虽然有点辛苦,利润也薄,但一家人和和乐乐还能维持生计,也很有满足感。”

殷杰说着把和好的面盆端到炸锅旁。

操作台的一角,炸锅已然就绪,老师傅用两根筷子飞速把面拢成圆圈下锅。

翻面,移位,伴着滋滋声响,油花四起,油墩子在锅中边成熟边定型。全程没有任何模具,一双手,两根筷子,下锅起锅,干脆利落。

出锅的油墩子两面焦黄,内里松软夹着葱花,一口下去,酥酥脆脆又烫嘴的感觉真好。

"吃不完的可以留着下火锅或泡米酒吃,我们的是老面,怎么煮都不会散。"

买的多的顾客,店主人总不忘再这样嘱咐一句。

盐、食用碱、香葱、面粉,配料简单明了,多一味略显冗杂,少一味不够丰盈。坚持用老面发酵,口感松软又不失劲道,碰上爱吃火锅和米酒的荆门人,竟又多了些美食乐趣。

荆门的“炸货界”,除了油墩子外,甜饺子必须要拥有姓名,甭管你爱咸还是嗜甜,味蕾江湖都不会走空。

备好的面团依次用手撵开,下锅稍微过油炸熟便沥起,趁热滚上糖粉,入口不腻不干,甜度刚好。

不同的炸货,捡出进筐, 各就其位,忙而不乱的早晨,是荆门每个早点铺的日常。

相传这种有腰线的“葱花油墩子”起源于荆门沙洋,现在专门做油墩子的小店已然不多,但一说起这口味道,老荆门人总有说不完的记忆。

“坚持手工揉面,炸货不回锅,一般出锅了很快就有人买走,那时的口感最好。”店主人说起这些的时候,满是自豪。

“老板,我要炸老一点滴。”

不到5点,小店迎来清晨的第一个客人。此时,天还未破晓。之后,便是各个订购的店家赶早来取货。

不单是住在小城里的人,那远在他乡的游子,也惦记着这口老味道。

“逢年过节,会有人定几十个带走,还有邮寄的,去广州、深圳、上海的都有。外地没有卖这个的,就算有类似的,开在外地也不是这个味了。”

食物总是最能抚慰人心的,对在外打拼的游子来说,家乡的味道来了,家,也就更近了吧。

在小城,常出没着接地气又好吃的美食。这种街头巷尾的随意,连美食家蔡澜都为之倾倒。而小城的早晨,就是被这些不知隐匿在哪个路边街角的小店摊贩们,用一团热气和一声吆喝,突然唤醒。

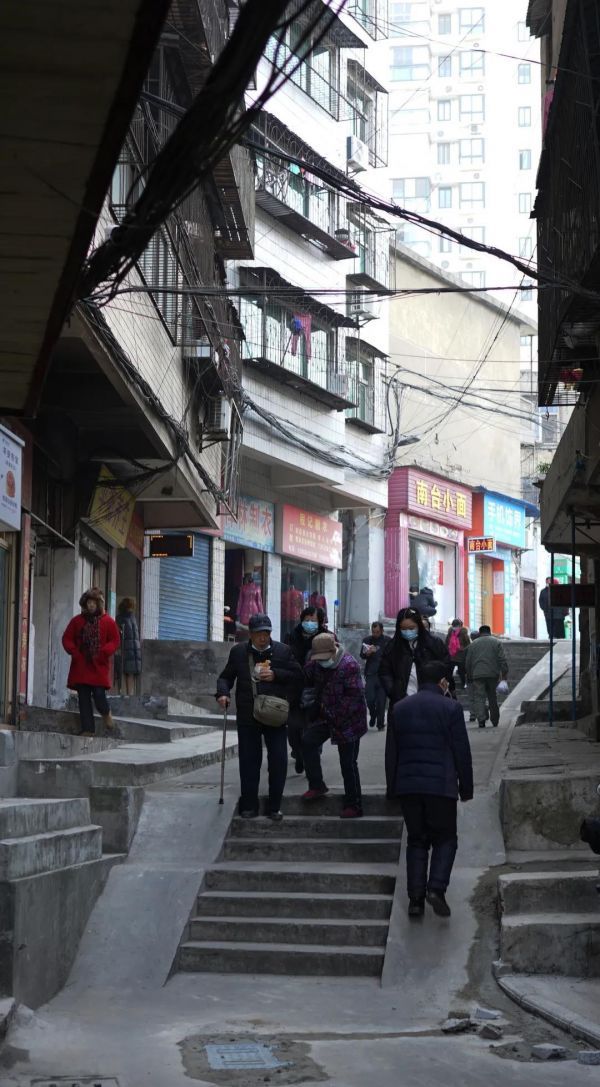

“专程来店里买的人,都是老熟客,这里位置偏”

如店家所说,这里的确算不上好位置。狭窄局促,抬头就是一线天。

等你弯弯绕绕走进这条颇有“重庆森林”气息的窄巷,不免发出一声“原来就藏在这个角落里啊”。语气里颇有“我就知道会在这种地方”的顿悟。

上午十点左右,这条偏安一隅的老街巷才逐渐明亮清晰起来。人们从古老的南薰门穿过,拾阶而上。路过油墩子铺,免不了停下来买几个。

犄角旮旯出美食,似乎已成为吃货们的共识。尤其是在小城的,犄角旮旯。

荆门的老味道,你吃过哪些?

欢迎留言告诉我们。(见习记者 杨瑶 雷皓然)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像