杏是中国人最早培育、食用的水果之一。杏花有“牧童遥指杏花村”;青杏有“花褪残红青杏小”;红杏有“行度竹林风,单衫杏子红”。诗词里,它色彩缤纷;典故里,它暗含深情。在十堰地区,无论哪里,杏都是春夏季缺不了的颜色——白色花海里的杏雨清明,夏收麦忙时的点点杏黄。它们点缀着寻常人家的房前屋后,也点缀着诗词歌赋里的山水田园。20多年来,丹江口市习家店镇杏花村利用天时地利优势,发展近4000亩杏树。每到阳历三月,漫山遍野杏花吸引无数游客,形成收入可观的“赏花经济”;麦收时节,食用杏、仁用杏销售又让全村实现增收致富,鼓起了村民的腰包。

■文、图/记者 韩玉砚

满坡杏花似艳霞

杏花的花期只有10天左右,满树绚烂稍纵即逝。十几天前,记者就与杏花村党支部书记袁从江约定,待杏花盛开前往探访。“前几天,山上的杏花一夜之间全开了,再过几天可能就落了……”电话里,袁从江既兴奋又急切。

近日,记者一行来到杏花村。清晨,车辆沿着山脚行驶,公路两侧的田地里,一排排、一片片的杏树,满树花朵正由红转白,晃动着晶莹剔透的露水等待第一缕阳光,让人目眩神迷。视线上移,两旁绵延起伏的山上,满目都是耀眼的粉白色,蔚为壮观。

与田地里规则分布、精心养护的杏树不同,山上的杏树画风狂野肆意。无人机镜头里,黄褐色的山体上,密密麻麻、层层叠叠的杏树组成的大面积粉白色,像是神来之笔在大地上的随性挥舞;偶然闯入其中的几株青绿松柏并不显得违和,反倒映衬出杏花的野性与大气。

公路旁的一座农屋后,一株枝干粗壮、满树繁花的杏树吸引了记者。仰头绕行在杏花树下,攀着花枝闻一闻晴朗天气里的花香,让人陶醉。仔细观察,杏花未开时,花蕾是红色的,开花后转成粉色或者白色,巨大的树冠上绚烂如烟霞的花朵繁茂娇美。

杏花与黄土地最是亲切,思乡之人的脑海里,一缕杏香总是无法磨灭的记忆。透过花丛望过去,几名农民正在杏花掩映下的春田劳作,成为一幅自然天成的田园风景。

杏花村里说丰年

杏花村原名崔家坪村,由原崔家坪村和小柏村合并而成。该村属于典型的低山丘陵地貌,光照时间长,地表土层薄,适宜杏树生长。以前,该村房前屋后、荒山野地散落着大大小小的杏树,最大的一棵胸径超过30厘米。

“以前,这些杏树都是野生的,果子有乒乓球那么大,在麦黄时节成熟,我们称为‘麦黄杏’。”袁从江介绍,麦黄杏个大形圆、皮薄肉厚、甜酸适口,之所以好吃,离不开当地地质、气候的细心“照拂”。

“过去单靠种小麦、玉米这些传统作物,任你再勤劳也赚不到几个钱,想发家致富基本不可能。”20多年前,一直琢磨增收致富的袁从江,萌发了发展杏园致富的想法。

当地政府了解到袁从江的想法后,全力支持产业转型,争取项目、赴外学习,找专家测土、配方、选种、育苗。当年,80亩仁用杏幼苗率先在村干部田里落地生根。

几年后,杏树长势良好,到了6月果实累累。一亩地60棵树,光卖杏子就收入6000元以上,丹江口、十堰周边市场供不应求。这让百姓们看到了希望,争相种杏树、学技术。目前,杏花村种植仁用杏、食用杏4000亩,发展金太阳、大黄甜、麦黄杏等10余个品种。

“鲜食杏价格高,但不耐保存。而杏仁储存几年都没问题,所以我们鲜食杏、仁用杏两样一起抓。”袁从江介绍,目前该村每年鲜食杏、仁用杏产量在3500万斤以上。经过加工、包装的产品主要销往陕西、河北大型食品加工厂,仅此一项产业,就能为村民带来近500万元的年收入。同时,村里成立有合作社,开办杏仁加工厂,注册“古均州”商标,走精深加工之路。

游客多爱杏花村

借问美景何处有,世人皆曰杏花村!阳春三月,漫山遍野盛放的杏花,吸引大量游客前来赏花游玩,感受春的气息。

“每年杏花开时,都会带着家人来赏花。行走在花海中,花香沁人心脾,心情舒畅……”家住十堰城区的刘女士趁着天气不错,带着老人、孩子来到杏花村一边赏花,一边拍照。

近年来,随着乡村游的兴起,慕名而来的游人不断增多。游人驻足的时间长了,沿线的农家乐也如雨后春笋般开办起来,天然油菜花蜂蜜、土鸡蛋成了抢手货。

杏花的花期短,景点单一,难以创造明显的经济效益。如何留住游客,又成了摆在该村目前的一道难题。该村偶然看到江西婺源的油菜花海,发现自己同样具备油菜种植条件,更重要的是油菜花与杏花的花期基本同步。

经过充分论证之后,杏花村与邻近的李家湾村协同在公路沿线种植600余亩连片的观赏油菜。近年来,当地每年举办“三花节”(杏花、桃花、油菜花),吸引十堰及周边地区数十万名游客来此赏花品鉴。据不完全统计,仅“三花节”举办的两周时间内,农家乐及卖山货的群众户均增收3000元以上。

目前,在村书记袁从江的带领下,全村大力发展绿色产业链,形成了以“赏杏花、游大柏河水库、品农家菜肴”为主体的生态观光农业旅游格局。

百花齐放结硕果

一花独秀不是春。杏花村在发展杏产业的同时,不断优化种植结构,多种经营发展绿色产业。

几年前,中科院武汉植物园来丹江口选址筹建“丹江口库区高效生态农业示范项目”,流转土地培育种植猕猴桃。杏花村得知消息后,主动推介对接,促成项目落户杏花村。

该项目的成功落地,不仅让周边村民的500余亩土地变现,而且让村集体的100余亩荒山坡地以分红的方式入股该项目。基地以“公司+基地+合作社+农户”模式运营,贫困户优先享受用工、培训等优惠。

同时,中科院武汉植物园服务团队免费向百姓提供优质品种和技术,带动全镇农户积极发展猕猴桃产业,现已向周边辐射发展400余亩,形成千亩猕猴桃产业。

“均州名晒烟”是当地地理标志产品,杏花村得天独厚的自然条件,最适合发展烟叶产业。近年来,杏花村种植雪茄烟260亩,每亩产值高达万元,成为增收的“黄金叶”,让群众脱贫增收又多了条新路子。

这几年,为争取项目、资金支持,袁从江跑细了腿。在他的努力下,沿河路和沿山的两条纵向道路连成环状,纵横交错,各家各户统一粉饰,庭院达到美化。2000亩的鲜食杏基地、1000亩的猕猴桃采摘园、100亩的精品水果采摘园……一个个生态农业项目陆续实现。

临走时,记者再次驻足该村杏树下,发现杏花远看类似樱花,近看花朵的质感更柔润、耐端详,每朵花都很有姿态和存在感。更重要的一点是樱花不结果实,而杏花在盛开的同时,蕴含一种生生不息的希望。

延伸阅读>>>

提到杏,你会想到《山海经》中“灵山之下,其木多杏”中色黄如桔,硕果满枝的景致;或是“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”,江南百花争奇斗艳的眼花缭乱;还是“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”中描绘市井的热闹场面。

杏是中国人最早培育、食用的水果之一,与桃、李、栗、枣并称“五果”。杏树可高达8米,寿命长达百年,对泥土的要求不高,高山、荒野,都可以顽强生存。

它几乎伴随着中华文明史一路成长,先秦文献多有记载。《庄子》中记载孔子授学的场景提到了杏:“孔子游缁帷之林,坐杏坛之上。”因此,今天,“杏坛”用来比喻教育界。

除了教育界,杏花还“横跨”了医疗领域。相传东汉末年的名医董奉行医不收钱,患者痊愈后,只需要在荒山坡上种下杏树即可。重症者种五棵,轻症者种一棵。很快,荒山坡上便形成了一片杏林。杏子成熟后,董奉又将杏子收集起来,用杏子换取粮食,而后又拿粮食救济贫苦百姓。因此,现在人们在称赞医德高尚、医术精湛的医生时,才会用到“杏林春暖”“杏林高手”等成语。

杏树遍布山野,组成大面积的粉白色,像是神来之笔在大地随性作画。

一树杏花一树雪。三月漫山遍野盛开的杏花,吸引大量游客前来赏花游玩,感受春的气息。

杏花点缀着寻常人家的房前屋后或是乡野道路,也点缀着诗词歌赋里的山水田园。

杏花未开时,花蕾是红色的,开花后转成粉色或者白色。

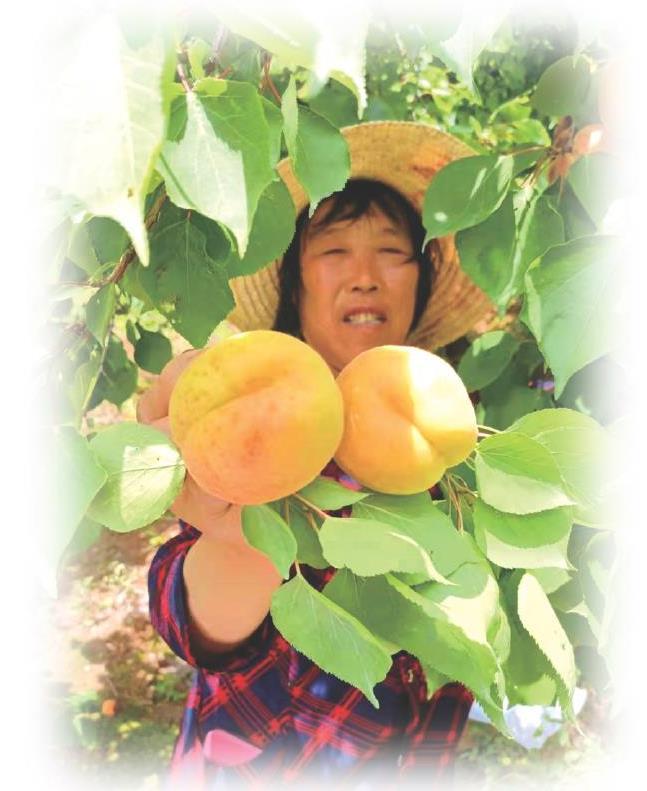

麦收时节,满树黄杏成了农民致富增收的“金果果”。

当地食用杏个大形圆、皮薄肉厚、甜酸适口。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第000号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像