记 者丨吕鉴蕾

通讯员丨黄旺宣、魏永伙、李俊、张芬 采写报道

孟夏时节,走在新港园区海口湖管理区广言村的乡间小路上,到处一片郁郁葱葱。

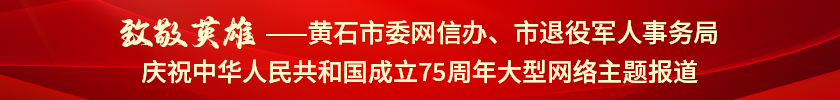

"我们家几代人永远都是跟着共产党走。整个塆子有5名革命烈士,我家就占了2个。"老兵费久炎指着《费氏宗谱》里的记载,自豪而悲壮地向我们介绍道。

费久炎近照。吕鉴蕾 摄

一门两烈士

这也是一段残缺不全的革命往事。

"早些年,我听村里老人讲过,我的爷爷费新论是一名老党员,可惜在江西的一场战斗中牺牲了,至今尸骨无存,没有人知道他牺牲时的具体地点和当时年龄。"费久炎一边简单介绍,一边快速翻动《费氏宗谱》。

关于爷爷费新论的事迹,《费氏宗谱》中只有短短2行、54个字:"费新论,字笃卿,民国十八年任长江特别区委。生于光绪二十三年丁酉十月十四日子时。在鄂源塘边战斗中牺牲,殁葬失载。"

费久炎翻阅《费氏宗谱》。吕鉴蕾 摄

而对奶奶的记忆,费久炎的记忆中同样是一片空白,"奶奶牺牲时,我的父亲只有6岁,他被好心的村民救下,然后悄悄带回了村里,由叔伯们悉心抚养、成家立业。"

在《费氏宗谱》,关于奶奶的记载字数自然也不多:"继娶王氏,生于光绪二十年甲午五月十六日戌时,殁于民国二十一年壬申五月二十七日辰时。葬樟树林辛向。"

随着时间的推移,知晓当年部分事实的老人渐次谢世,费久炎对爷爷奶奶的记忆也越来越模糊,"那时候我也只是听老人说,现在很多内容也记不起来了。"

值得一提的是,2015年,在地方党委政府的关心下,费久炎和家人领回了统一制作的爷爷、奶奶的烈士墓碑。如今,这两块分别写着"烈士费新论"、"烈士王桂枝"字样的石碑,相互紧挨着、矗立在阳新公墓里,无声诉说着他们的爱情故事和革命往事。

《费氏宗谱》中关于爷爷奶奶生平的记载。吕鉴蕾 摄

遗憾失前线

为了报答乡亲们的养育之恩,费久炎的父亲选择一辈子留在乡下。

但年轻的费久炎却总是憧憬外面的世界,也希望有机会能跟爷爷一样,经受血与火的考验,"那时候国家政策很严格,我了解到只有当兵才可以长时间、大范围人员流动。"

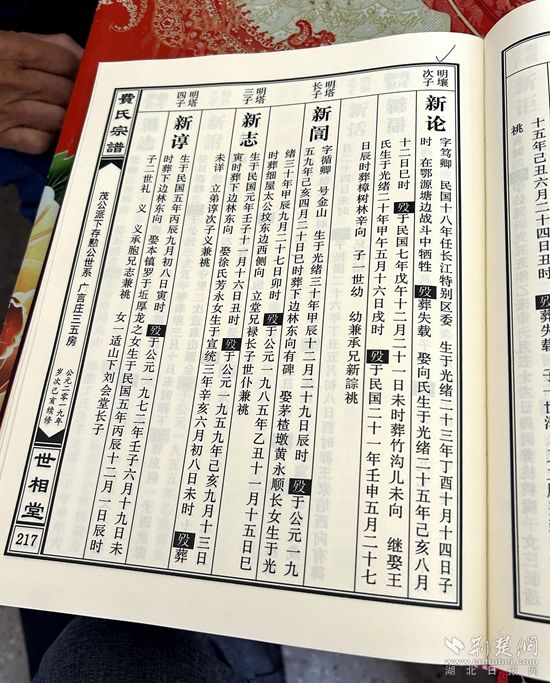

1975年,经地方推荐、征兵体检,费久炎如愿去了河南,成了新兵连里的一名炮兵。到了部队,费久炎如鱼得水,战友头痛不已的"弹道""密位""三角"等课程和炮兵术语,他基本上一听就明白。每当有人问起为什么那么拼,他总是简单解释,"我是革命烈士的后代,当然要处处当先锋"。

实际操作时,他也爱动脑筋想办法。谁要问个啥,他张口就能答出。第一次实弹打靶,他挽挽袖子走上前去,抬手、瞄准、发射命中目标。入伍大半年,他成了连队的"全能射手"。遇上重要技能比武,连队领导总是喜欢来一句,"把那姓费的小子叫过来"。

在费久炎看来,炮兵是技术兵种,大部分作战都是炮打翻山,炮击在距离几公里、十几公里甚至几十公里之外的目标。而一枚弹丸几十公斤,远距离命中目标,没有强有力的技术保障是做不到的。

"首先有气象兵的高空弹道气象数据保障,测地兵的大地精密测量,建立炮兵控制网,还要有侦察兵发现、确定目标坐标,通讯兵传达射击口令,阵地炮手执行射击命令,才能完成射击任务。"谈到火炮发射的过程,费久炎如数家珍。

费久炎保存的获奖证书。吕鉴蕾 摄

1978年,费久炎复员返乡,从此告别了他的军旅生活。"等我离开后,我所在的连队第二年就拉到了对越自卫反击战前线,这也成了我永远的遗憾。"费久炎无奈道,这也是他距离爷爷革命事业最近的一次。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像