你走过荆门的大街小巷

可你却不一定知道它们的历史

……

那些历史的记忆

许多都印刻在了建筑上

今天,就请跟着我们的脚步

置身荆门古城门

感受千年时光流转

荆门城门的历史追溯

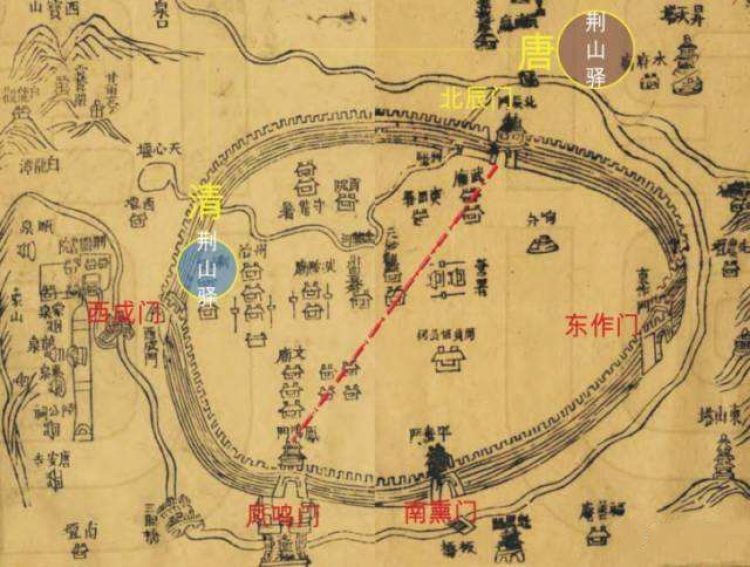

据荆门博物馆公众号消息,南宋光宗绍熙二年(公元1191年),荆门知军陆九渊走马上任,深感荆门军首府所在地的荆门地势险要,便果断奏请朝廷拨款修筑荆门古城,以便抵御当时辽、金军队压境南侵,巩固宋室南渡后的边防。将古城选址在蒙山东麓,把四周是山的荆门围成一个筲箕型。城墙高一丈六尺,女墙高五尺,周长有九百多丈(2.9公里)。

(图片来源于荆门市博物馆微信公众号)

古城有五门:东作门、西成门、北辰门、南薰门、凤鸣门。城内有街道十二条,坊二十座。城下开凿护城河,引蒙山东麓泉水注入。明、清时期,古城墙时有维修,街坊几经兴复,城市越来越繁华。清末以后,古城年久失修,加之历年洪水冲刷,涝渍浸坍多处。特别是在抗战期间,日本飞机轮番空袭荆门古城,狂轰滥炸,城墙被毁,房屋街坊被烧,只剩下南薰门、凤鸣门和这两座城门东西两侧的几十米残垣作为古迹供后人缅怀。

凤鸣门

凤鸣门位于荆门城区工商街西部南侧。原为荆门城小南门,清乾隆十五年(1750)荆门知州舒成龙修小南门时,取《诗·大雅·卷阿》中“凤凰鸣兮,于彼高冈”之意,改为“凤鸣门”,与门前文运桥之“文运”相呼应。

南薰门

南薰门俗称大南门,是荆门古城的正南门,位于府前街南端与工商街交叉处南侧。陆九渊筑城后将大南门定名为南薰门,取古代虞舜《南风歌》中“南门之薰兮,可以解吾民愠兮”之意,谓之南薰门。寓有陶冶品德和薰化习俗的意义。群众又根据自己的美好愿望,把大南门称为平泰门。

明崇祯七年(1634)荆门知州石琢玉维修,将平泰门改名为南薰门,沿用至今。

平泰桥

平泰桥,又名板桥,元泰定年间(1324~1328)杨文卿任荆门知州时修建,为双孔石拱桥;清朝康熙三年(公元1665年)、四十三年(公元1705年)均有重修,清乾隆十一年(公元1746年)七月州牧舒成龙将平泰门外的桥改为石墩木梁石板桥。

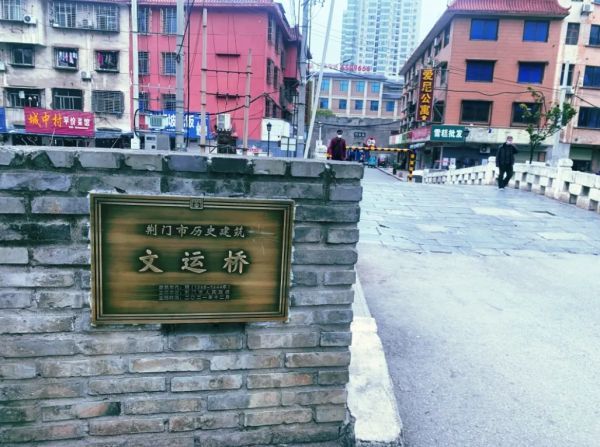

文运桥

文运桥为南宋绍熙二年(1191)荆门知军陆九渊初建,取名南桥;清乾隆十一年(1746)舒成龙任荆门知州时重建,荆门州牧舒成龙赴荆上任后,经过考察认为,“南桥者,圣公出入之区也,无南桥是无圣宫矣”。经过一段时间的筹备,于清朝乾隆十一年(公元1746年)责成州人宁绍殷负责督造重修此桥。

丙寅年(1746年)三月动工,庚午年(1751年)九月竣工投入使用。此桥耗资500金。桥梁建成后,舒成龙取名“文运桥”。意为此桥不只是具有通行车马、方便往来的功能,还因为州城南方是文庙所在地,这里是培育科第和仕宦的摇篮。

“两门两桥”正维修

2024年1月,荆门交警发布通告称:凤鸣门、南薰门、文运桥、平泰桥(简称“两门两桥”)是荆门市宝贵的历史文化遗产。“两门两桥”墙体均出现不同程度损坏,存在一定安全隐患,文保部门将组织维修。为方便维修施工,现决定自2024年2月1日起,对“两门两桥”周边道路实施禁限行措施。

据荆门市人民政府网7月17日消息,“两门两桥”改造工程,原为市级项目,2024年5月转由东宝区负责实施。目前东宝区住建局正在积极推进项目实施,计划近期正式进场施工,预计2024年10月底完工。

“两门两桥”见证了

荆门的历史发展和变迁

是荆门独有的文化符号

让我们一起期待他们的“归来”!

(记者 尤小梅 李旖阳 牛武杰)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第000号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像