今年7月,刚放暑假,一批武汉高校学生就组成一支支小团队,启程武汉及湖北多家企业的工厂一线,以所学服务企业技术攻关所需,实现企业主导的产学研融通创新。而这些小团队都有一个共同的名字:小团队智助企业。

小团队智助企业活动由国家数字化设计与制造创新中心(以下简称“国创中心”)牵头,在团省委指导下,联合省人工智能学会、武汉企业信息化促进会组织实施。

该活动由华中科技大学的FOCUS团队“小团队服务小企业”项目发展而来,12年间,一批批武汉高校学子响应企业创新需求,在暑期实践中“把论文写在企业车间”,助力武汉加快把科教人才优势转化为创新发展优势。

长江日报连续3年报道小团队智助企业活动发现,以学生为“桥梁”,中小企业、学生团队与科研机构之间的壁垒正在被打破。

正如日前举办的2024“揭榜挂帅”小团队智助企业总结会上,活动发起人、国创中心副总经理朱钦淼所言:“小团队智助企业力争破解学生实习与企业受扰‘不和谐’、学生创新成果与企业生产‘不接轨’、院校科研与企业需求‘不合拍’。”

朱钦淼在活动总结会现场做分享。通讯员供图

海内外高校学子参加

有组织、成建制破解“不和谐”

“许多大学生暑期实践项目是走马观花,到工厂走一圈、聊聊天,这样对学生少意义,对企业是负担。”总结会现场,朱钦淼指出了学生实习与企业受扰“不和谐”现象。

这份“不和谐”是朱钦淼的观察,也是他当面遭受过的质疑——12年前,还是学生的他作为Focus团队队长走进荆门一家企业,企业负责人以为又是一次“走马观花”式大学生实习,当面问道:“大学生干工厂的事,行吗?”

当时,朱钦淼和队员们用争取来的创新项目打消了企业的疑虑,换回了“明年再来”的邀请。如今,站位活动组织者的视角,不能单靠学生个体来破解“不和谐”。如何让大学生暑期实践项目落到实处,实现学生有成长、企业有收获?他要做的下一步是:有组织、成建制。

近年来,国创中心持续优化小团队智助企业活动形式,形成了规范化、体系化的组织模式。今年春季学期,小团队智助企业活动的宣传招募便在武汉众多高校中开展,通过学校团组织将报名信息汇总到国创中心。在结合专业能力、实习时间等因素进行筛选的同时,企业的技术创新需求也同步汇总到国创中心,学生与实践项目在暑期前就完成“双向互选”。刚到暑假,一场场启动会便在各个企业举办,得益于前期组织,“学生有准备,企业有规划,项目启动便开工”。

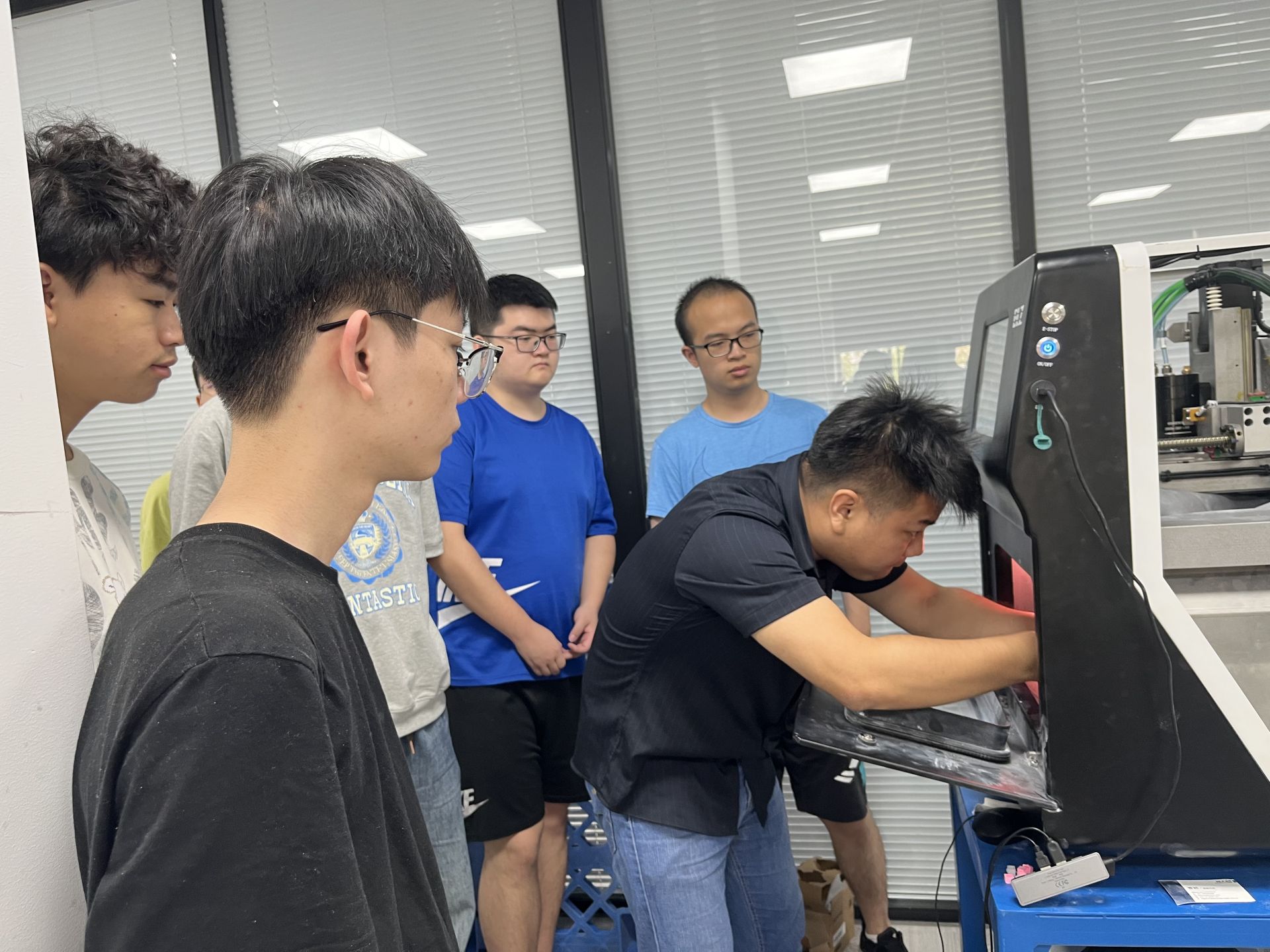

学生团队在企业参与设备调试工作。通讯员供图

今年的活动吸引了10余家高校300余学生报名,最终选拔出来自华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、武汉科技大学、湖北大学、武汉工程大学、江汉大学、荆楚理工学院、武汉轻工大学以及牛津大学、马里兰大学帕克分校等学校学生160余人,走进湖北7家企业,参与高校、学生数量较往年大幅提升。

今年也是首次有海外高校学生参与活动,来自牛津大学的大三学生王熙玮正是其中一员。经过朋友和老师的推荐,他在暑假专门回国参加活动,走进武汉华威科智能技术有限公司(以下简称“华威科”)开展柔性感知、机械手相关研发。在他看来,通过小团队智助企业活动,“不仅弥补了书本知识的欠缺,也实现了从学习思维到市场思维的转变,提前熟悉了公司和项目的运行模式”。

“一次暑期实践,不仅是学习和技术的交流,也是一次文化的碰撞。”作为活动的指导老师之一,华中科技大学智能制造装备与技术全国重点实验室教授李敏在去年海外学成回国任教后便参与到了活动中。他认为,不同学科、海内外不同学校的学生组队实践,带来的是更广泛知识与文化背景的交流,实现学生能力的多维度提升。

本科生拿下专利项目

实习成果与企业生产在“接轨”

随着人的手部动作,一只机械手隔空同步,抓握起矿泉水瓶,稳稳放在指定点位后松开——通过这样一段视频画面,在总结会现场,华中科技大学2021级学生陈星宇推介着自己的实践项目成果。

同时,他还分享了一个好消息:项目相关的技术突破正在申报专利,“没想到在本科阶段就有机会参与新兴技术的专利项目”。

今年暑假,陈星宇一到华威科便投入到了实践项目“基于多模态触觉的新一代AI级灵巧手抓取研究”中。作为国家级专精特新“小巨人”企业,华威科聚焦柔性感知领域和工业识别领域,为学生们规划了多个相关项目。华威科柔性感知事业部产品总监丁小天说:“学生们很有拼劲,跳过三星级、四星级,直接选择五星级的课题项目。”

“完整参与了项目式研发的过程,打破了在学校做研究的传统思维。”一个多月的时间里,陈星宇和项目成员完成了机械臂设计优化、硬件平台搭建、感知控制算法编写、实测交互场景搭建等多个环节的工作。面对传感器灵敏度不够、手部结构设计不合理等关键技术,他们在一次次的内部交流、一天天的例会和一次次上门请教老师中攻克。他带着一些不好意思,颇为骄傲地介绍,虽然短短两周就损坏了大约20根手指,“但我们完成了项目的研发,实打实地解决了企业的技术需求”。

大学生与企业相关负责人交流人形机器人研发。通讯员供图

不仅在华威科,每支小团队都在解决着不同的企业技术需求。在武汉格力工厂,进一步优化了智能工厂建设,搭建起了设备作业监控系统,对生产安全风险实现预警;在博联众科,进行了桌面五轴加工数控系统的开发,相关模块已进入实际测试和应用阶段;在楚大机电,搭建起企业的微信商城,覆盖中文、英语和日语多个语种。

虚拟工厂、数字化集控、计算机辅助、视觉缺陷检验、预测算法研究、机器人运动组件……总结会上,一个个项目关键词亮相,见证学生创新成果与企业生产的“接轨”。仅在今年暑假的小团队智助企业活动中,就有30余项企业技术需求得到了学生团队的研发和解决。

“学生成了产学研融合的桥,找到了校企合作解决技术创新的‘捷径’。”李敏教授认为,校企合作模式通过小团队智助企业活动变为企业、学生、高校三方的模式,学生在其中扮演了独特的角色——对于原本实现合作相对复杂的校企两方,企业愿意为学生打开大门,低负担引入人才资源;高校教授也欢迎学生将难题带回去,总是倾囊相授。从工厂大门到学校大门间,学生小团队带着技术需求来回穿梭,连通起一条解决产业一线创新难的“高速路”。

上新小团队智助企业网站

搭平台让学生和企业“揭榜挂帅”

能不能有更多的学校资源和学生团队加入?能不能吸引企业尤其是中小企业的参与?如何把活动的经验向外扩展?如何破解产学研脱节的“不合拍”?……谈及小团队智助企业活动的未来发展,朱钦淼有着许多期待。

回顾小团队智助企业活动发展,从一次启程到十余年接力,从一个学生团队到十余家高校,从一个难点的解决到一年30余个项目的落地,正是顺应期待在发展,学生与企业数量不断扩容,企业主导的产学研融通创新模式不断优化。朱钦淼介绍,活动累计吸收500余名学生参加,完成企业创新项目100余项。

“随着参与学校、学生和企业数量的增加,活动的组织难度与成本将大幅增加。”在总结会上,朱钦淼直言扩大活动规模之难。面向未来,如何让更多的高校和大学生赋能产业创新,国创中心的做法是“不做加法,做乘法”,打造小团队智助企业的“揭榜挂帅”平台。

总结会现场,小团队智助企业网站正式发布。打开网站,进入“智助榜单”版块,有技术攻关需求的企业一键发榜,大学生及专业人才团队一键揭榜,企业与高校实现“一站式”对接,大学生“揭榜挂帅”走进工厂一线,以智赋能产业创新。

“从有组织到自发式,从一个暑假到全年常态化。”在他的推介中,网站的上新搭建起了稳定的“智助平台”,全国各地的企业都可以在此发布技术需求,吸引全国乃至全球学生团队主动上门,小团队智助企业活动的规模将实现指数级扩容,成为校企供需实时对接的“创新交易所”。

多方力量的支持也将进一步推动小团队智助企业活动走深做强。在总结会上,团省委相关负责人表示将支持推进以“用”为导向的产学研创新体系,持续优化实践载体,聚焦任务、鲜明路径,进一步加强高校、企业、团组织的协同联动。

面向未来,一个产学研融通创新的品牌项目将从武汉这座“大学之城”走向全国,广泛激活产业高质量发展的创新动能,大家共同期待着:“让更多学生在实践中掌握实战本领,让更多企业尤其是中小企业解决实际问题,让更多产业在一次次‘智助’中转型升级。”(李昕宇 通讯员赵念汝)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像