“和总书记握手的时候,我深切感受到党和国家对交通人的关怀和鼓励,这让我备受鼓舞。”2024年12月30日,全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会在京举行,湖北省宜昌市交通运输局原总工程师、桥梁专家周昌栋荣获“全国离退休干部先进个人”称号并受到习近平总书记亲切接见。

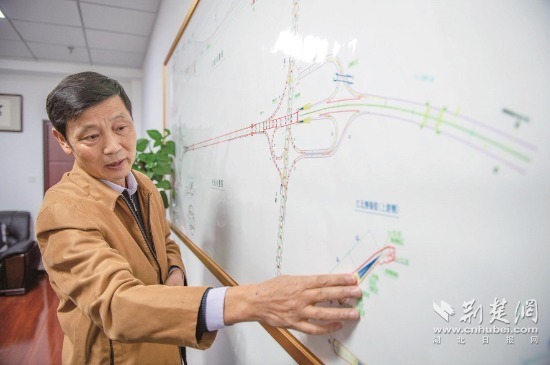

周昌栋曾参与宜昌长江公路大桥、至喜长江大桥等几十座长江大桥的技术审核、设计、评审、修建、改造和研究,带领技术团队完成100多项技术攻关,推动我国大型桥梁建设技术取得进步。他也因此被誉为公路桥梁的“定海神针”。

如今,74岁的他仍战斗在路桥建设一线,甘当“以身许桥”的大国工匠。

立志成为桥梁专家

1972年,周昌栋被录用为宜昌地区公路总段养路工 。他敏而好学,作为重点培养对象,同年被推荐至湖北公路工程学校学习,1984年考入重庆交通学院继续深造。

周昌栋至今难忘桥梁工程学教授吴树培的敦敦教诲:“桥梁建设,如果没有自己的专家队伍,就会永远受制于人。中国桥梁建设的希望,就在你们当中!”也是在那时,他就立志当一名桥梁专家。

1986年9月,学成归来的周昌栋在普溪河桥建设中出任设计总工程师和建设指挥长,他创新性提出双面直立式加筋土挡土墙方案, 从此“一战成名”。后来,他又出任宜昌长江公路大桥副指挥长兼总工程师,提出30多项优化设计方案,全面提高跨江桥梁设计水平的同时,为项目节省投资4000多万元。

宜昌长江公路大桥建设过程中,他主持编制的《特大跨径悬索桥关键技术研究》科研课题报告,被交通运输部纳入“九五”国家重点科研项目;提出的悬索桥主要金属构件质量检验评定标准,填补了我国大型悬索桥主要金属构件质量检验评定空白,推动了我国特大型悬索桥设计、施工质量检验等技术的发展。

宜昌长江公路大桥通车后,成为当时全国第三大跨径的悬索桥,作为第一座完全由中国人自己设计、施工、监理的特大跨径悬索桥,该桥斩获鲁班奖及詹天佑土木工程奖。

“拼命周老”余热生辉

退休后,多家大型企业高薪聘请周昌栋坐镇指挥桥梁建设,他都一一谢绝,最终选择留在宜昌继续投身一线。

为了桥梁建设事业,周昌栋日夜奔波,曾过度劳累晕倒在工地,也曾划伤腿部险遭截肢,他还多次在病房里组织办公会议,因此被大家称为“拼命周老”。

退休后接手至喜长江大桥总工程师任务后,他整整4年驻扎工地。为保护长江珍稀鱼类,周昌栋力排众议,采用一跨过江方案,不在水中设桥墩,并在施工中采取了多项保护长江生态的举措。也是在这次桥梁修建中,他在国内首次采用锌铝合金镀层技术,为钢丝穿上“防锈衣”,同时还创造性地提出圆形地下连体防渗墙施工方案,一举攻克地质不稳、强透水层条件下建设锚碇等难题。

至喜长江大桥通车后,周昌栋终于松了一口气,忙碌了4年的他来到深圳休养。短暂休整后,他又马不停蹄地来到伍家岗长江大桥建设工地,担任大桥建设技术总顾问。他自豪地说,伍家岗长江大桥申请专利多达几十项,其中大跨度悬索桥钢箱梁同步吊装焊接技术为世界首创,这一工程填补了国内技术空白5项,节约建设资金过亿元。

虽已退休,周昌栋投身桥梁建设的脚步却从未停止。夷陵长江大桥斜拉索更换工程纳入议事日程后,相关方面邀请时年73岁的周昌栋继续担任桥梁技术顾问。在长江主航道上,为数百米跨度的桥梁换索,在全国是一次开创性尝试。很多人劝周昌栋,既然已经功成名就,就没必要劳心费神。

“没经验,就创造经验!”周昌栋毅然决然挑起重担,带领技术团队“啃下硬骨头”,最终高质量完成换索工作,让这座陪伴宜昌人民23年的大桥破茧重生。

风范师长倾囊相授

周昌栋不仅是大家心中的“定海神针”,更是值得敬重的风范师长。他热心“传帮带”,把几十年的经验传授给年轻工程师。

退休后,他受聘于多所大专院校,担任客座教授和导师。2023年,宜昌市委人才办、市老干部局和三峡大学分别组建了“周昌栋工作室”,开展项目攻关、校企合作、课题研究、人才培养,周昌栋经常到这些大专院校、工地企业宣讲“工匠精神”。

“从修建至喜长江大桥开始,他就带领培养了一大批路桥工程师,宜昌交通系统和住建系统的许多路桥工程技术人才都是他培养出来的。”宜昌大桥集团总工程师代明净说。

奋战路桥建设50多年,周昌栋热心事业,却亏欠了家人。母亲患癌住院,他没能陪伴;妻子生产,他不在身边;记得住每一座桥梁的数据,却总是忘记女儿的生日……尽管如此,他仍然无怨无悔。“选择修桥铺路,是造福人民的善事,再苦再难都不怕!”周昌栋坚定地说。

一生投身我国桥梁建设事业,他享受国务院政府特殊津贴,先后荣获“全国科技先进个人”“全国交通系统优秀科技工作者”“全国老科学技术工作者先进个人”“湖北省有突出贡献中青年专家”“湖北省劳动模范”“中国好人”等诸多荣誉称号。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像