荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员郑彧、吴娜)5月10日清晨6点,山间的晨雾还未散去,恩施市盛家坝镇石栏村的食用菌种植基地已是繁忙景象。59岁的村民龙宗玉戴带着草帽搬着白乎乎的菌棒钻进大棚,整齐的将菌棒整齐摆放到架子上。泥土的芬芳裹着菌菇特有的香气氤氲在大棚内。

龙宗玉正在给菌棒覆土。

“菌棒上要覆土3到5厘米,这样才能更好的保湿。”龙宗玉熟练地将泥土拨弄平整,身后的2万余根菌棒从和着泥土,中露出白嫩嫩的小头,正蓄势待发。

黑皮鸡枞菌从试验田到“致富伞”,石栏村集体经济开始“破冰之旅”,这个藏在盛家坝镇群山里的小乡村,正因一朵朵珍稀菌菇的绽放焕发新生。

激活“沉睡账本”

石栏村位于恩施市边远山区,随着通村公路的畅通,村里的烟叶、水稻种植规模逐渐扩大,村民的腰包也越来越鼓。

然而,产业结构单一,基础设施薄弱,使石栏村成为典型的集体经济“空心村”。激活沉睡的土地资源成为村里集体经济破局的关键。

时间拨回2023年,村支“两委”一行到重庆海江农业公司参观考察,一簇簇平菇顶着伞盖“花团锦簇”的繁荣景象,令一行人好生羡慕。

“或许我们也可以种菌子。”村支书阳昌平在心里种下一颗种子。村集体经济想要起步,选对产业,发展就有了方向和动力。

机遇出现在2024年,恩施市组织评选发展新型农村集体经济扶持村项目,石栏村菌菇种植项目经过三轮评选,成功申报中央财政衔接资金50万元。项目获得认可,阳昌平吃了一颗定心丸,2个月时间就建起12个菌菇大棚和一栋生产用房。

“要种就种珍稀的菌种!”讨论会上,村干部你一言我一语,将方向定在市场上比较珍稀且价高的黑皮鸡枞菌。带着对丰收的期盼,2024年10月,石栏村在4个大棚里试种下1万多棒菌棒。

破解“出菇难谜题”

深秋的石栏村气温清凉,随着首批菌棒入棚,阳昌平和村里一班人,每天都要到大棚去巡查。四个大棚里的菌棒如沉睡般静谧,丝毫没有动静。

“理论上20天可以出菇,这都过去一个月了,难不成计划这就泡汤了?”眼看一个月过去了,阳昌平望着大棚犯了难。

“不能坐以待毙!”经过多方打听,联系上地理位置和气候条件相似的湖南宁乡和永州的黑皮鸡枞菌种植基地。阳昌平和村支“两委”成员下班后连夜启程,驱车10小时来到湖南。

“太震撼了!”说起走进大棚的第一印象,阳昌平眼里的艳羡之情依旧清晰,连夜赶路的疲惫一扫而空。他们蹲守在大棚看差距、比数据,一条条记录下菌子种殖的“土秘方”:温度26度、地温24度、菌棒间隔3到5厘米、22℃温水浇水……

带着“秘方”,他们等不及要回去“对症下药”,又是整晚赶路,等不及要回去“对症下药”。

大棚内安装空调保温、覆保温棉增加地温、开窗通风、调整菌棒摆放……一场技术革命正式打响。

培育“褐伞经济”

“出来了,长出来了!”白天看夜里盼,终于“功夫不负有心人”。12月12日清晨,正在巡棚的石栏村支部委员廖湘胤兴奋地大叫。

第一批黑皮鸡枞菌破土而出,小菌子打开褐色的伞盖,优美的姿态显得娇艳欲滴饱满圆润。

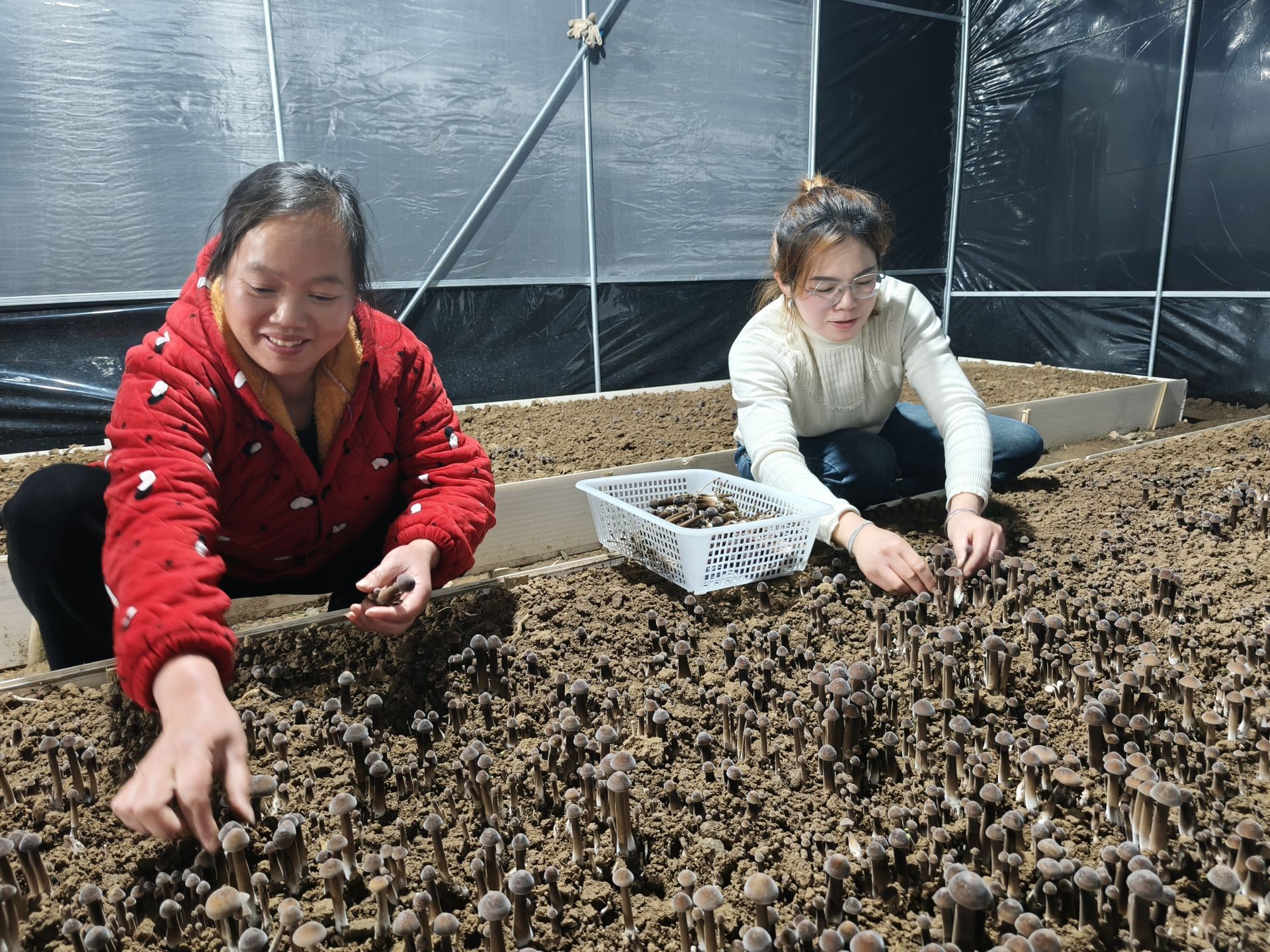

村民正在采摘黑皮鸡枞菌。

这天一早,廖湘胤将第一批采摘的10筐黑皮鸡枞菌小心的摆放在车上,这是城里的一家餐馆预定的订单,为了最大程度保留菌菇的鲜味,缩短从大棚到餐桌的时间,村干部亲自驱车送货,食客吃上的都是当天采摘的菌菇。

产量与日俱增,村干部每6个小时采摘一次,最高时一天能采100多斤。龙宗玉告诉记者,去年她在基地削菌子务工就赚了一千多块钱,“现在在家既能照顾上学的孙子,还能多点收入改善生活。”

现在,村里的黑皮鸡枞菌不仅在本地售卖,为了将菌菇的鲜味最大的保留,省去中间商,直接对接超市、批发市场,还销往对黑皮鸡枞菌接受度较高的重庆、武汉等地的超市、批发市场。同时为了打开本地市场,村干部当起“快递员”,将新鲜采摘的黑皮鸡枞菌第一时间送达到客户手中。

截止到2025年春节,第一批试行投放的菌棒产出的黑皮鸡枞菌销售了3万余元,村集体经济实现“零”的突破。

大棚从4个到12个,支架从单层到双层,数量在增加,技术在更新,产量在翻番。今年,基地的菌架改良成双层支架,产量翻番的同时,还能节约水电支出。望着“排排坐”的12个大棚,村支书阳昌平感慨道:“我们今年计划投放菌棒20万根,到时候种得好让带动老百姓也一起种,我们一起来打造石栏菌菇品牌。”

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像