辛亥革命,如同一道划破中国近代历史长夜的璀璨闪电,成为中国近代史的关键转折点。它不仅一举终结了绵延两千余年的封建帝制,更如播撒火种般,在思想、文化与社会各个层面点燃了民主共和的希望之光。站在辛亥革命114周年的历史节点回望,我们看到的不仅是枪炮与硝烟,更是一个民族对自由的渴望、对平等的追求。

辛亥革命的历史遗产,绝非只是教科书中冰冷的文字记载,而是深深镌刻在民族基因里的精神密码。孙中山先生那振聋发聩的“振兴中华”呐喊,武昌首义中“敢为人先”的无畏勇气,民主共和思想的启蒙之光,共同构筑起辛亥文化的核心内涵。这些精神瑰宝,在当代社会依然闪耀着熠熠光辉,具有不可忽视的现实意义。面对全球化的汹涌浪潮,辛亥文化中蕴含的家国情怀与开放精神,宛如一面历史的镜子,为构建人类命运共同体提供了宝贵的借鉴;在科技日新月异的今天,首义精神里“敢为天下先”的果敢魄力,与“创新驱动发展”的国家战略形成跨越时空的奇妙呼应,激励着我们在新时代的征程中奋勇前行。

然而,辛亥文化的传承绝非简单的历史复述,而需通过创造性转化实现价值升华。辛亥革命博物院推出的“趣玩辛亥革命博物院”沉浸式实景剧游,便是这一理念的生动实践。该活动利用AR、AI技术,让观众穿越时空,亲历历史场景。这种创新不仅让文物“活”了起来,更让观众在互动中理解首义精神的深层逻辑——革命不是破坏,而是为了构建更公平的社会秩序。这种从被动接受到主动参与的转变,正是辛亥文化传承的关键所在。

传统博物馆常被诟病为“冰冷的历史仓库”,而辛亥革命博物院的实践为行业提供了新范式。其“文旅融合”战略通过空间重构、内容共创和技术赋能三大路径,打破了博物馆与观众之间的界限。博物院与黄鹤楼、粮道街等周边景点形成“文化游线”,将历史建筑转化为城市文化客厅;通过“辛亥后裔口述史”项目,邀请历史见证者后代参与内容生产,使展览从“官方叙事”转向“多元表达”;开发的AI讲解系统、大语言模型,将专业研究转化为大众语言,让辛亥文化突破了知识壁垒,触达更广泛群体。这些创新背后,是博物馆从“以物为中心”向“以人为中心”的转型,使博物馆从文化展示平台升级为文化创新引擎。

尽管辛亥文化传承与博物馆创新已取得显著进展,但仍面临历史真实性与艺术表达的张力、代际文化差异的弥合以及国际传播的局限性等挑战。破局之道在于“守正创新”。一方面,通过区块链技术建立文物数字档案,确保历史真实性;另一方面,借鉴《觉醒年代》等影视作品的成功经验,用“年轻化表达”传递历史内核。例如,博物院可与游戏公司合作开发历史主题游戏,将首义精神融入剧情设计,让玩家在体验中理解历史逻辑。

辛亥文化的传承不应局限于博物馆单兵作战,而需构建“政府—学校—企业—公众”的生态共同体。将辛亥文化纳入中小学研学课程,通过主题活动培养青少年历史责任感;开发辛亥主题文创产品,让文化消费成为传承载体;举办国际论坛,邀请海外学者共同探讨革命对全球现代化的影响,提升中国话语权。这种“生态化”传承模式,将使辛亥文化从“记忆符号”升华为“行动指南”,激励当代人在民族复兴道路上继续前行。

辛亥文化的传承,不是对过去的简单复刻,而是对未来的持续叩问。当博物馆通过创新让历史“活”起来,当首义精神通过教育让青年“燃”起来,辛亥革命的火种便真正实现了代际传递。正如孙中山先生所言“革命尚未成功,同志仍须努力”,在新的时代语境下,这种“努力”不仅是守护历史,更是创造未来。让我们铭记百年辛亥的辉煌与沧桑,以辛亥首义精神为指引,在新时代的征程中续写民族复兴的壮丽篇章。

稿源:荆楚网

作者:龚樊(襄阳市樊城区清河口街道清河桥社区)

责编:叶辉

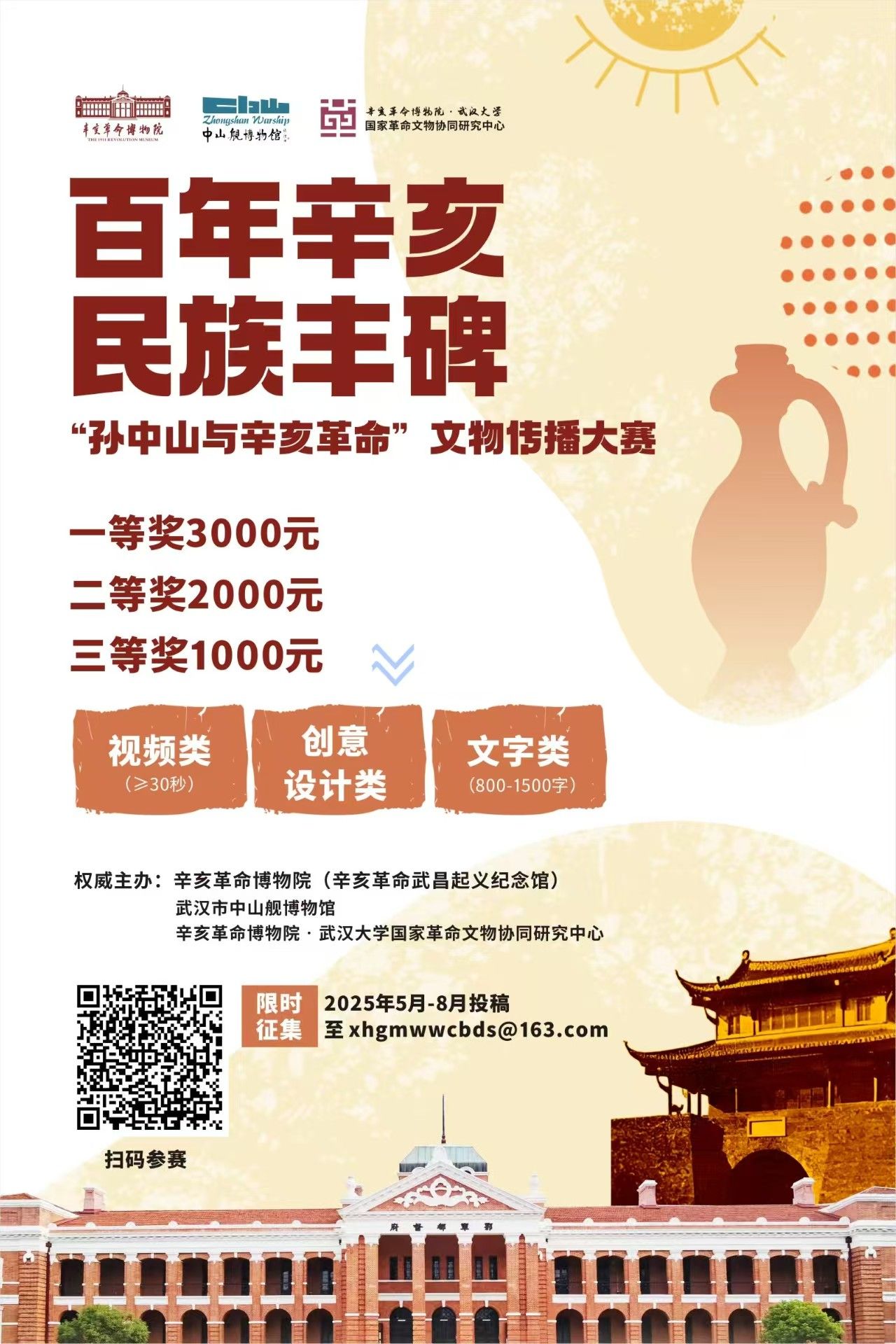

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像