在荆楚大地的璀璨星河中,宜都如一颗熠熠生辉的明珠,于巴楚文化的深厚土壤里拔节生长,散发着古老与现代交织的独特韵致。新石器时代,城背溪文化的曙光在此初绽,点亮了人类文明的火种;三国烽烟里,“火烧连营”的古战场回荡着金戈铁马的铿锵;唐宋繁华间,它作为商贸重镇,书写着货通天下的传奇。而今,站在长江经济带建设的时代潮头,宜都秉持“城市即人”的核心理念,将人的智慧与创造力化作产业腾飞的羽翼、城市治理的妙笔、民生服务的暖阳。且看这座城市,如何以心为媒、以情为引,演绎“心有灵犀‘宜’点通”的动人故事。

宜业宜创,从熔古铸今中谋转型升级

宜都的产业扎根于千年技艺的传承沃土,更在科技创新驱动下焕发出蓬勃生机。城背溪遗址出土的精美青铜器,不仅闪耀着古人青铜铸造工艺的光芒,更将这份精益求精的匠人精神融入宜都的血脉,成为产业发展的重要精神内核。楚式失蜡法历经千年传承与淬炼,逐步演变为现代熔模铸造技术,为高端装备制造筑牢了根基;东阳光药业科研人员潜心创新,凭借“六个第一”赢得全球市场;仝鑫精锻专注于核心技术研发,用一条拖钩连接全球市场。这些成就的取得,正是传统工匠精神在现代工业体系中的成功转化。宜都深知,产业升级不仅依赖技术的迭代,更需要人才与生态的强力支撑。为此,宜都设立“两江英才”专家智库,融入“当枝松宜东+3”人力资源合作联盟,创新“五业联动”+“三班制”培训模式,营商环境评价连续3年位居全省前列,既夯实了产业发展人才根基,又构建了充满活力的创新生态。从青铜冶铸的辉煌历史,到医药健康、新能源材料、高端装备制造的现代领跑,宜都实现了熔古铸今的创造性转化,不仅创造了连续九年位居赛迪全国百强的经济奇迹,更开启了一条“以人为本、创新驱动”的工业城市转型升级之路。

宜农宜养,从宜滋都秀中拾乡土记忆

宜都的乡土,既承载着欧阳修笔下“水土沃衍”的农耕底蕴,又在科技赋能与文化传承中焕发活力。7000年前的碳化稻粒仍在诉说农耕文化的密码,万亩橘园中无人机精准作业与《橘颂》诗意相融;清江鲟鱼谷科研人员运用循环水养殖技术,将用水效率提升至95%,鱼子酱产量占全球份额近三成;东阳光260位科研人员历经十年攻克技术难关,成功实现冬虫夏草的人工培育与规模化生产,年产量超60吨、产值过百亿。同时,宜都整合“酱草柑茶”四大“黄金级”产品,打造“宜滋都秀”农产品区域公用品牌,以品牌赋能重构产业价值链,既蕴含了打造“宜养之城”的文化底蕴,更彰显了打造“生态滋养之都”的产业雄心。宜都深知,乡村的活力不仅在产业,更在于守护乡土文化。宜红茶、青林寺谜语和古法榨油走进央视《非遗里的中国》和《山水间的家》;农民读书节、红色电影展、四季文化节以及“村BA”篮球联赛蓬勃开展;木槌敲击、梆鼓悠扬、吹打乐声铿锵,37项非遗项目如繁星般点亮乡村的文化夜空,成为乡村文化振兴的重要载体和纽带。这些守正创新的举措,生动诠释着“各美其美,美美与共”的文化自觉,让传统文化与现代文明在乡土之上和谐共鸣。

宜居宜游,从屈子行吟中揽山水风月

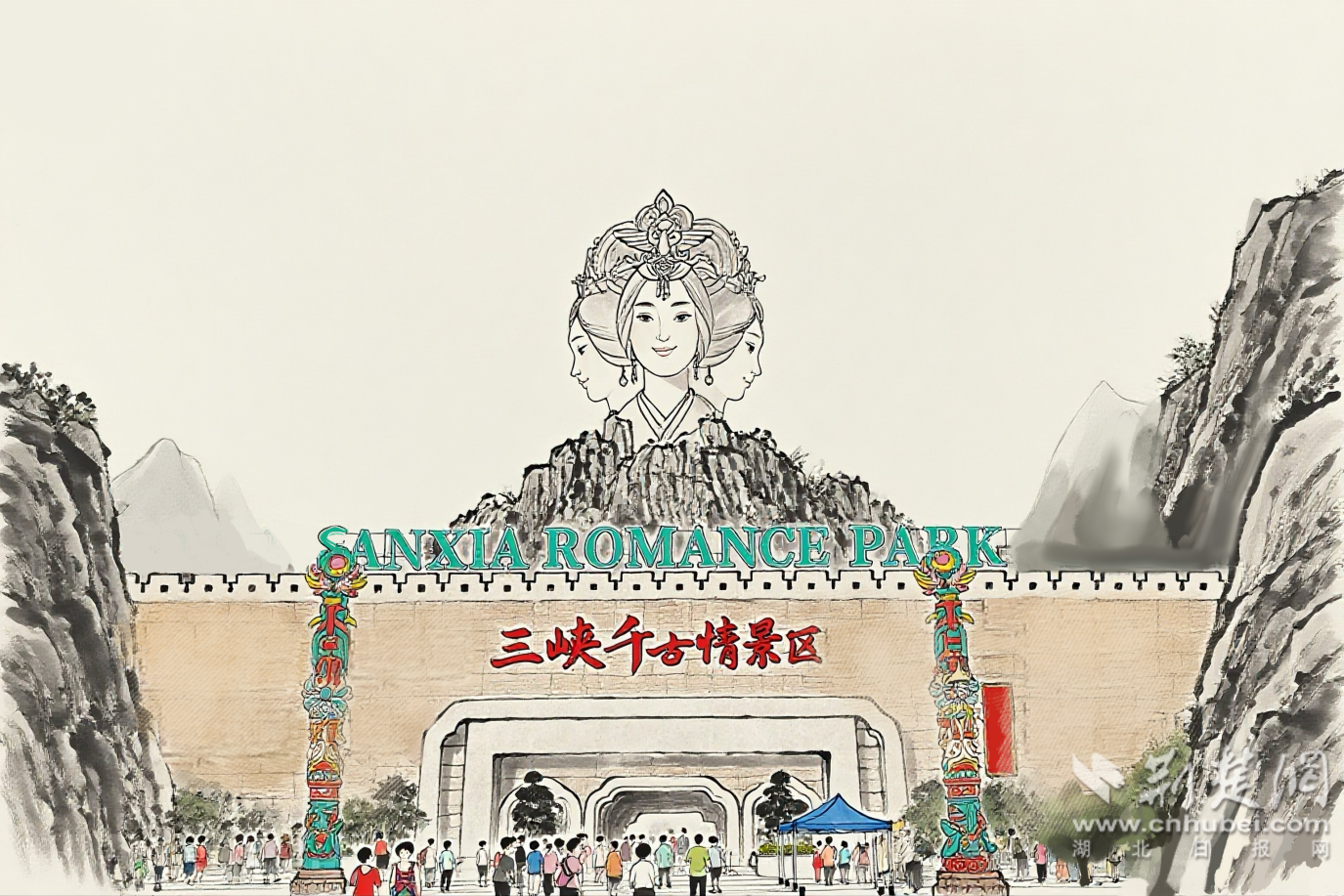

宜都自古便是“宜于建都”的宝地,两江交汇、山水相依不仅勾勒出壮丽的自然景观,更滋养着这座城市的呼吸与脉动。暮色中的清江公园,《楚辞》吟诵与巴山舞韵律共鸣,古老文化在公共生活空间焕发新生;茶馆丝竹奏响非遗古韵,校园诗词大会激扬青春风采,守敬书院文化讲堂赓续千年文脉,首届网评大赛汇聚全民智慧,宜都的文化符号早已融入城市的肌理,让旅居者在这一方山水中,感受最真实的人间烟火。在城市更新进程中,中山路精心保留民国青石板,丹阳书院匠心复原“古韵丹阳”与“丹阳八景”。在宜都,城市文明不仅是可见的风景,更是流淌在血脉中的集体记忆。近年来,宜都积极打造文旅IP,从借古法酿造橘醋、宜红茶香飘世界,到推出三峡千古情、三峡长颈鹿乐园等文旅项目,再到浙江卫视《天赐的声音》连续两年在宜都举办巅峰音乐会,探索出“大型活动+旅游经济”新模式,宜都正以其灵动的山水、深厚的文化和独特的文旅体验吸引八方来客,成为众人向往的诗意栖居地。

宜人宜城,从市井烟火中感民生温情

宜都的魅力不仅在于经济的活力、乡村的秀美和山水的灵韵,更在于以智慧与温情编织的现代城市治理网络,让居民心安、游客流连,共同诠释着“宜人宜城”的深刻内涵。从研发“宜都一家亲”APP、擦亮“都好办”政务服务品牌,到设立全省首个国风婚姻登记处、精准对接“人才贷”,再到围楼夜话倾听民意、为不同群体建立全生命周期公共服务体系,宜都努力让每位市民都能感受到城市的温暖与关怀,成功实现全国文明城市“三连冠”、连续三年跻身“中国最具幸福感城市”候选名单,正是其治理成效的生动体现。同时,宜都以绣花功夫提升民生福祉,“银龄管家”借力智能手环守护健康,“时间银行”赓续邻里互助传统,建设儿童友好社区、设立“儿童议事会”,让社会各类主体在基层治理中各显神通。此外,宜都深谙“天人合一、万物并育”的生态理念,通过保护长江生态、搭建磷石膏供应链、建设绿色产业园区等措施,积极探索城市可持续发展路径。这不仅为宜都的未来发展奠定了坚实基础,也为中国式现代化城市治理提供了宝贵的经验。这些经验转化为城市的温度,最终体现在以文化人的温情实践中,让发展更具人文关怀。

漫步于宜都千年文明长廊,从新石器时代陶器的神秘纹饰到大型歌舞《三峡千古情》的绚丽光影,变的是时代的容颜,不变的则是宜都儿女对美好幸福生活的永恒追求。宜都用生动的实践证明:真正的现代文明不是冰冷的推倒重建,而是一代代宜都儿女的智慧接力,在守护文化根脉中孕育出具有生命力的新文明形态。过去,“巴蜀咽喉、三峡门户、两江明珠”的盛名,让无数文人骚客在此畅望烟波浩渺、氤氲袅袅。今天,一座山水相映、蓝绿交融、人城相依、生态宜居的两江新城正迅速崛起。展望未来,借助“一带一路”和长江经济带建设的温暖东风,35.8万宜都儿女将以勤劳的双手、睿智的头脑和炽热的情感,肩负起服务中部地区崛起重要战略支点建设的光荣使命,奋力谱写着“支点赋能 宜都都宜”的时代华章。

稿源:荆楚网(湖北日报网)

作者:谭金山(省社科联“文安平”网评团队、宜昌市西陵区市场监管局)

漫画:杨熠驰(湖北美术学院“五十三梯”漫评团队)

责编:闻玉强

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第000号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像