“革命尚未成功,同志仍须努力”——孙中山先生遗训如洪钟大吕,穿越百年风云。当目光投向长江之畔那艘静静陈列的铁甲战舰——中山舰,其锈迹斑斑的舰体之上,一道道触目惊心的弹痕赫然在目。这些伤痕不仅是铁骨铮铮的见证,更是一枚枚刻在民族脊梁上的不朽印章,默默诉说着一个古老国度在血与火中破茧重生的悲壮航程。

中山舰之魂,深深根植于辛亥革命的惊雷初响。它自1913年由日本三菱船厂下水伊始,便注定成为民族命运之舟。1922年护法运动风起云涌之际,孙中山先生毅然登临此舰,亲率舰队鏖战叛军于珠江白鹅潭。炮火撕裂天幕,中山舰甲板在震颤中承载着先生“恢复约法,再造共和”的坚定呐喊。那舰桥之上,先生迎风挺立的身影,便是初生共和在惊涛骇浪中不屈的灯塔。中山舰由此成为革命血脉的鲜活载体,首义精神在它的钢铁筋骨中熔铸成永恒印记。

然而,这艘命运之舰最壮烈的一页,书写于1938年金口血染的江面。武汉会战硝烟蔽日,中山舰奉命巡弋长江,以单薄之躯直面日寇战机遮天蔽日的狂轰。当舰长萨师俊双腿被炸断,他紧抱舰桥,以最后气力疾呼:“坚守岗位!誓与舰共存亡!”最终全舰官兵二十五人壮烈殉国,舰体带着未熄的烈火沉入江底。这一沉,是民族存亡之际的断腕之痛;这一沉,以无言的铁证将“亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾”的天下情怀淬炼成血染的忠诚。

在这二十五位英烈中,有一位来自湖北江夏的年轻轮机兵——魏振基。当致命的炸弹在轮机舱附近爆炸,海水汹涌灌入时,他本有机会抓住最后的救生圈逃生。然而,眼见身边受伤的战友在冰冷江水中挣扎,魏振基毫不犹豫地将救生圈奋力推了过去,自己则被巨大的漩涡卷入江心。生命的最后一刻,他口中呼喊的不是恐惧,而是那句响彻荆楚大地的誓言:“湖北人不怕死!中国人死不绝!”他的身影连同中山舰,一同沉入养育他的长江母亲河,用最炽热的生命诠释了首义精神中“敢为人先、舍生取义”的湖北气魄,也印证了千千万万普通中国人在国难当头时的无畏脊梁。

历史烽烟散尽,中山舰终于在1997年重见天日。当巨臂钢缆从江底淤泥中缓缓吊起这艘沉睡半个多世纪的战舰,被江水侵蚀的钢铁轮廓在阳光下重现轮廓,那斑驳的舰身与累累弹痕宛如一部无言的史诗,在国人心中激起巨大回响。

在打捞现场,无数武汉市民自发聚集在长江岸边,翘首以盼。人群中,一位白发苍苍的老者格外引人注目,他叫张怀安,是当年武昌起义志士的后代。三天三夜,他几乎寸步不离江岸,当巨大的舰体终于破水而出,露出它沧桑的身姿时,张怀安老泪纵横,对着中山舰的方向深深跪拜,口中喃喃:“回来了......爷爷,您们当年守护的“铁家伙”,武汉人把它接回家了......”这朴素而深沉的情感,正是千千万万普通中国人对历史文物的敬畏,对先辈精神的传承。武汉这座英雄城市,再次以行动证明,它不仅是辛亥首义的发祥地,更是守护民族记忆、赓续红色血脉的重要堡垒。

如今,修复后的它静泊于武汉市中山舰博物馆,昔日弹孔旁,青少年清澈目光如炬——他们凝视的不仅是一艘船,更是民族记忆的载体。每一道伤痕都是历史镌刻的铭文,无声传递着“天下为公”的崇高理想与“振兴中华”的未竟使命。

中山舰,这一百年不朽的物证,其价值远超钢铁本身,它承载的是一部浓缩的民族抗争史与精神启示录。在新时代的宏大叙事里,我们更需激活文物的深沉力量,让中山舰从历史的锚地再次启航。它斑驳的舰体不仅映照过去峥嵘岁月,更如一座灯塔照亮“一带一路”的壮阔航程——提醒我们,复兴之路虽道阻且长,但只要秉持首义精神中那股敢为天下先的胆魄与百折不挠的韧性,民族复兴的巨轮定能劈波斩浪,驶向星辰大海的辉煌远方。

稿源:荆楚网

作者:朱婷

责编:叶辉

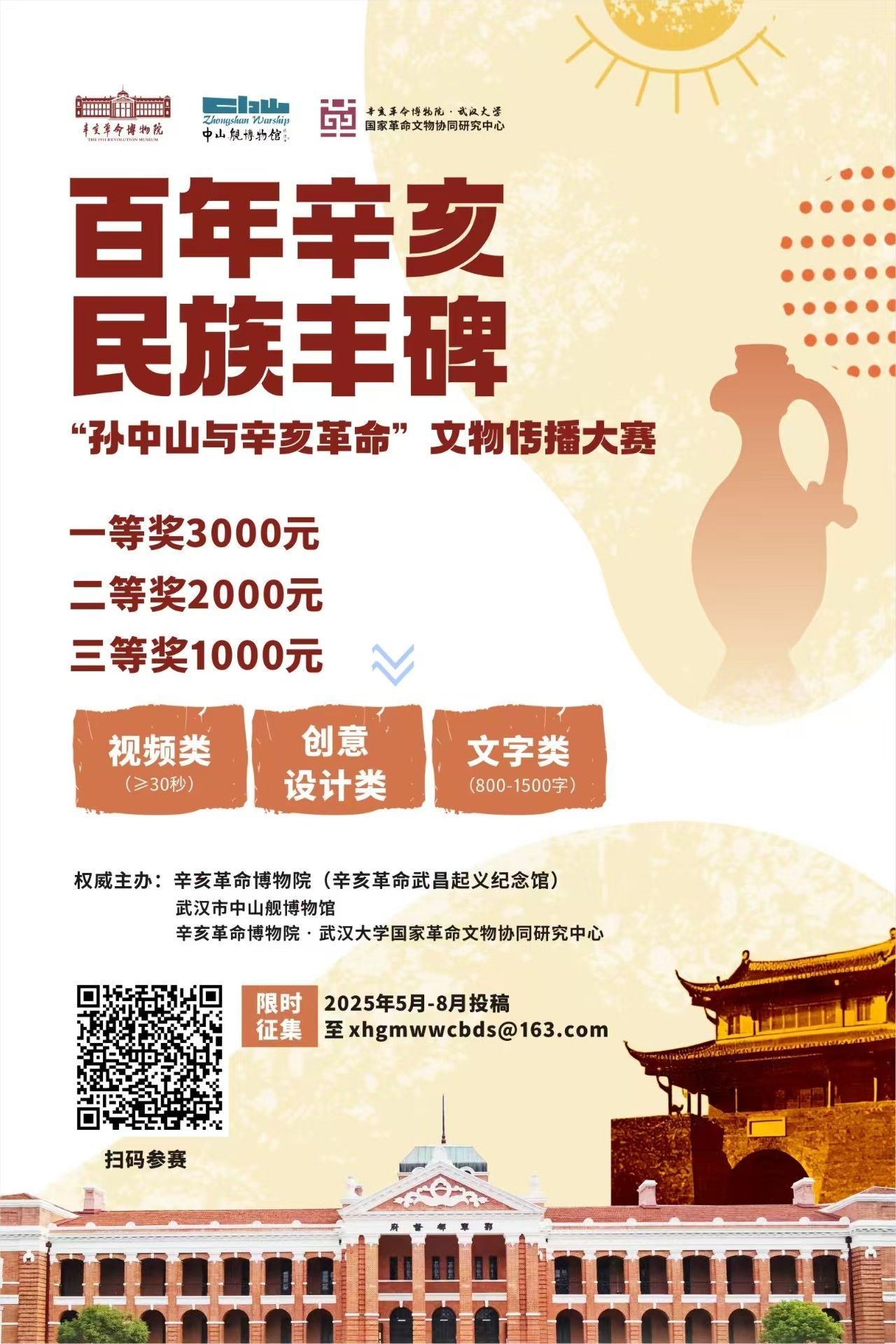

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像