百余年前,当孙中山在檀香山成立兴中会时发出“振兴中华”的第一声呐喊时,积贫积弱的中国正挣扎于列强环伺的泥淖中。辛亥革命的枪声不仅击碎了武昌的沉沉夜幕,更一举终结了盘踞中国大地两千余年的君主专制制度,这一壮举“开创了完全意义上的近代民族民主革命”,使民主共和的理念如星火燎原,深植亿万人心。今年是孙中山先生逝世一百周年的日子,如今再次回望这段中华民族自强不息的奋斗史,依然会深受震撼,而每当提起辛亥革命,人们第一时间便会想起他,同样还有人们熟知的熊克武、林森、何子渊等人,而在这场民族历史上的伟大变革中,有一位鲜为人知的来自湖北枝江的辛亥革命元老——张承槱。

时间回溯到1911年秋,武昌首义一周后,张承槱来到上海,栖身于当时上海北火车站对面庆祥里弄堂旁一家不起眼的裁缝店楼上。借住在这里的日子,他早出晚归,有时则一夜不归。但每次进出时,裁缝店老板、工人总要问他:“张先生,这两天武昌革命形势怎么样了?”他则看情况有时多回答几句,有时简单一说就匆匆离开。他虽每次谨慎回应着,却未察觉这些满手老茧的工人心中早已埋下革命的“种子”。

后来大家熟悉了之后,一名来自湖北的工人田鑫山主动与张承槱交底,称他们上海在帮的弟兄们多得很,都是愿意跟着革命党走的。在随后的一次聚会中,张承槱向他们详细介绍武昌首义情况,鼓动革命,在他的影响下,老乡田鑫山邀集帮会100余人在法租界万安茶楼开会,请张承槱宣讲革命道理。与会者深受感动,会上决定分帮口、分行当推举10名代表,召集更多的人来报名到武昌参加战斗,又与帮会首领刘福彪邀集会众二千余人。第二天10名代表带登记册在群贤旅馆开会,结果登记人数达3000多名,在于右任和陈其美的帮助分析下,他们决定在本地起事,于是这样一支庞大的队伍成为上海起义的中坚力量。张承槱后来回忆道:“当时他们均知道余即(使)非革命党人,但必可与革命党人能接近者,一因我之通讯处为民立报馆,而民立报馆为上海独一无二之革命机关及革命党报纸;二因余所说的话,均系反对清室,强而有力,使他们(感到)非常动听。今天看见他们这样多的人来,热心要(和我)同去汉口参加革命军,余与他们情绪均非常热烈,茶楼地点又在法租界,较公共租界安全,不怕满清官吏干涉。”

然而光有人是不够的,当时掌握上海军权的淞沪巡防营统领梁敦绰政治态度不明,为了确保起义顺利大家决定分别去联络进行说服,张承槱负责劝说梁敦绰保持中立。这一举动在当时是相当危险的,两人素不相识,前去说服危险重重。10月28日,张承槱独身一人前往四川北路梁敦绰公寓,对梁敦绰晓以大义,并介绍了全国反清革命形势和上海的革命力量,在经过机智的周旋后终于劝其保持中立,这样便为起义消除了巨大的阻力。从这里就可以看出,张承槱已经将个人生死抛诸脑后。到了11月4日,革命党准备发动起义,张承槱做好了牺牲的准备,将《绝命书》寄给侄儿张子高,交代后事,信中写道:“满奴祸国殃民,若不即起革命,推翻专制,吾子孙将永无遗类矣。武汉义旗一举,全国震动。余现已加入革命党,决定即日在上海发难,还我河山,以尽天职,成败利钝,在所不计,顷刻之间或身首异处亦难意料,倘有不测亦是意中之事,尚请对于国家民族之责,代余继起而负之也,决心‘丹心贯日,虽死犹生’”。

在上海起义中,张承槱脸被炸伤,右腿中弹,仍不顾伤痛带兵转攻上海道台衙门和江南制造局,控制了清政府第二大军械制造地,为后来的苏浙光复奠定了基础,有力支撑了苏浙沪联军围攻南京。1911年11月4日晨8点,上海光复,辛亥革命上海起义成功,共和的旗帜高扬在上海的上空。上海光复一役中,这位实际掌握最大武装力量的起义者,却未参与权力的角逐,选择功成身退,于1913年春作为北洋政府时期清华大学特别官费生赴美留学,学成后回国担任要职,于1970年6月23日病逝。

历史的过往是一堆灰烬,但灰烬深处仍有余温。也许随着时间的流逝人们会忘记,但历史不会忘记那三千弟兄的浴血奋战和裁缝店小楼的“火种”燃起的燎原烈焰,粉碎了二百七十六年的王朝枷锁。“丹心贯日,虽死犹生”八个字是张承槱的决心,更是首义精神的最好写照,他的故事也是辛亥首义伟大叙事中最生动的注脚之一,让后世的我们看到了“功成不必在我,功成必定有我”的崇高境界。站在新的历史起点,回望先辈们的这些光辉过往,仍能感受到革命之路是何其艰难,他们筚路蓝缕,在枪林弹雨中拼的是民族独立,为的是人民解放,求的是国富民强。我们应责无旁贷,继承先辈遗志、携手并肩,在缅怀历史的同时让革命精神在新的时代里焕发出更加璀璨的光芒,共同致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦,让辛亥革命精神成为我们前行的力量源泉。

如今,位于枝江市董市镇老正街165号的张承槱的故居张家花屋,依旧静静矗立着,见证着从这里走出去的张承槱和1917年在这里举行婚礼的张承槱,它像一位老者,在无声的岁月里,诉说着那段尘封的革命记忆…...

张承槱

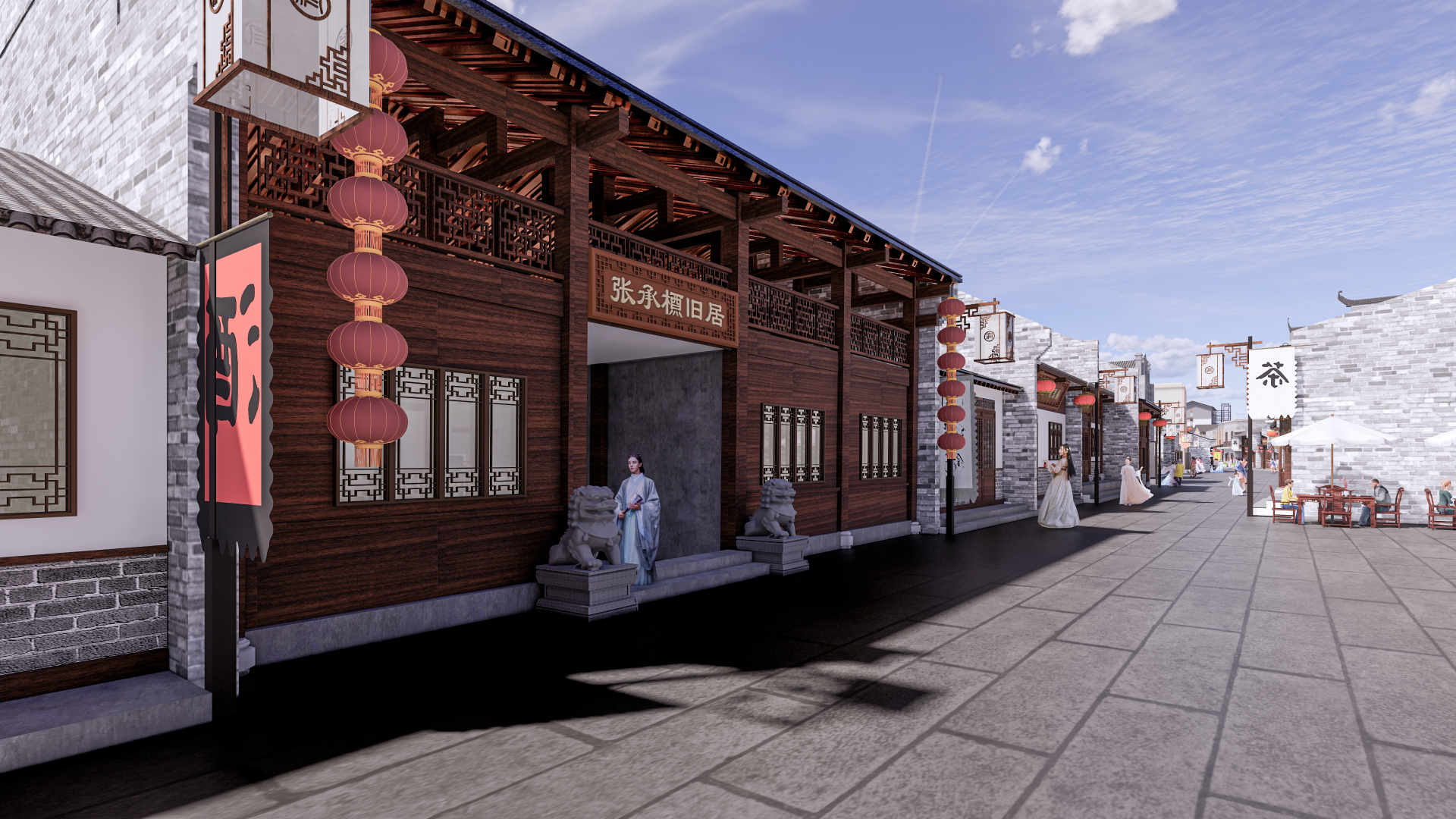

张承槱故居遗址(目前正在改造中)

改造后效果图

稿源:荆楚网

作者:冯靖炜(枝江“丹阳江畔”网评团队、枝江市委宣传部 冯靖炜)

责编:叶辉

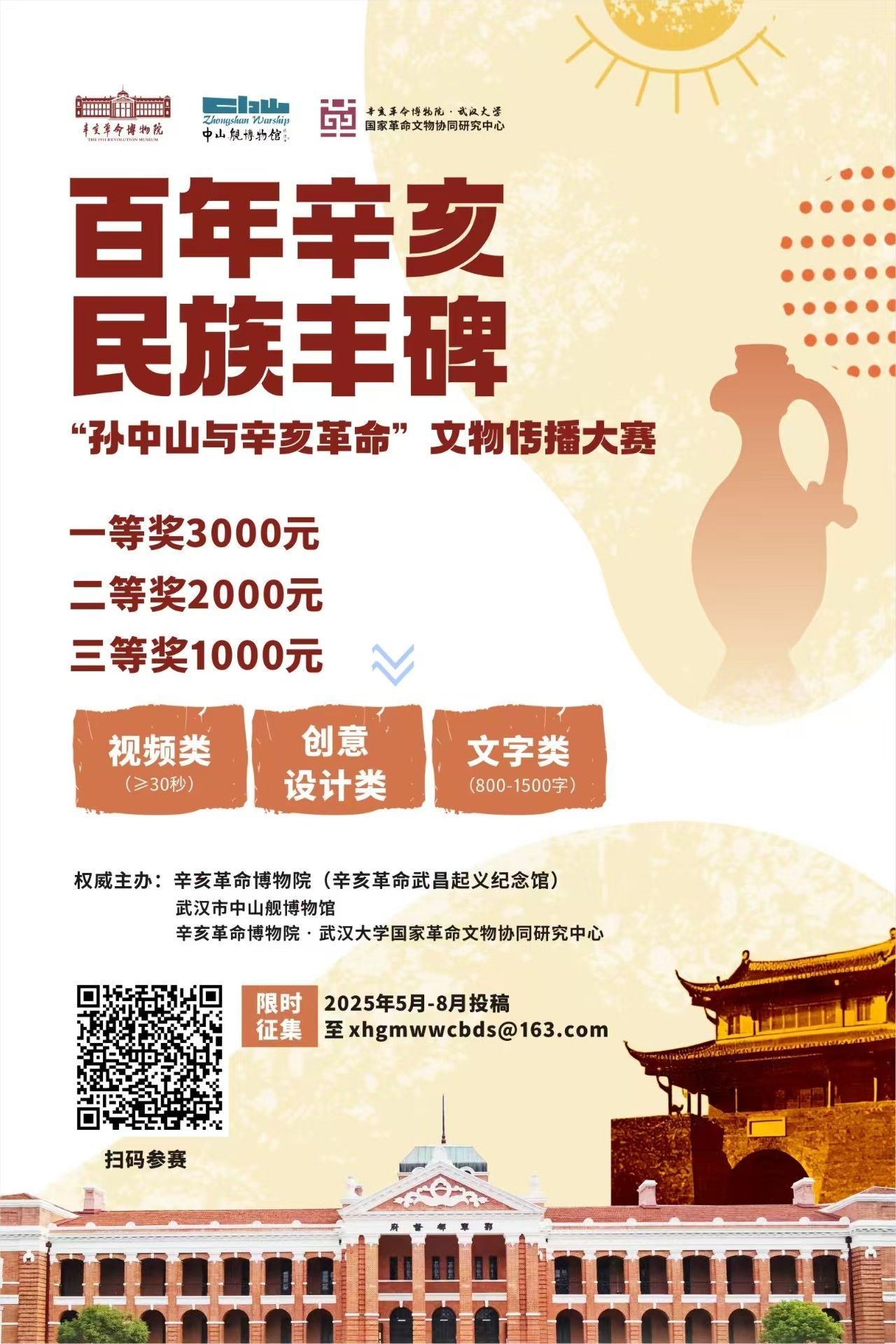

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像