回溯百年,武昌起义的枪声如惊蛰春雷,打破封建暗夜,怀揣救国理想的青年志士,以无畏勇气冲锋陷阵,用热血为民族复兴铺就最初基石。站在新时代潮头,当我们将目光从历史文物移向现实生活,这种将个人理想嵌入时代使命的精神自觉,宛如穿越时空的接力,正以崭新且蓬勃的姿态,在当代青年肩头续写使命新篇。

百年前,孙中山先生大声疾呼“亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾”,无数青年革命者响应号召,为推翻封建专制、探寻救国真理舍生忘死。1911年10月10日,湖北新军工程第八营的革命党人熊秉坤带领士兵打响武昌起义第一枪,年仅24岁的他,在起义前秘密联络同志,筹谋起义计划,面对清军的镇压,毫无惧色,率部攻占军械库,为起义的成功奠定了基础。同为革命志士的林觉民,在参加广州起义前夕,写下感人至深的《与妻书》,字里行间既有对妻子的深情眷恋,更有“为天下人谋永福”的坚定信念,年仅24岁在广州天字码头英勇就义,用生命践行了革命理想。还有25岁的方声洞,在黄花岗起义中,中弹血流遍体,弹尽力竭而死,他在给父母的绝命书中写道“夫男儿在世,当建功立业以强祖国,使同胞享幸福,虽奋斗而死,亦大乐也。且为祖国而死,亦义所应尔也……”,展现出青年革命者为国家和民族不惜牺牲一切的崇高精神。

时光流转至当下,新时代青年以先辈为榜样,在不同领域诠释着使命担当。抗疫一线,“90后”“00后”医护人员白衣执甲、逆行出征,他们告别家人,不顾个人安危,日夜奋战在救治病患的最前沿,用稚嫩的肩膀扛起守护生命的重担,那一个个被口罩勒出印记的脸庞、被汗水浸透衣衫的背影,恰似当年革命志士无畏生死的坚毅模样;脱贫攻坚的路上,许多年轻干部深入偏远山区,扎根基层,他们走村串户、访贫问苦,为贫困群众寻找脱贫路径,有的甚至将生命永远定格在了扶贫路上,以实际行动践行着“一个都不能少”的庄严承诺,这份对人民的深情、对使命的坚守,与百年前革命先辈“为天下人谋永福”的理想一脉相承。

在科技领域,青年科研工作者以创新突破为己任,不断向未知发起挑战。“天问一号”开启火星探测之旅、“嫦娥五号”实现月球采样返回、“奋斗者”号深潜万米海底,这些重大科技成果背后,都有一群朝气蓬勃的青年身影。他们如同辛亥革命时期突破封建思想禁锢的革命者,敢于突破传统思维、大胆创新,用智慧和汗水推动中国科技不断迈向新高度,助力实现科技强国梦,彰显出当代青年在新时代的担当与作为。

从革命年代为民族独立抛头颅、洒热血,到和平时期为国家富强、人民幸福拼搏奋进,百年间,青年始终是推动社会进步的重要力量。辛亥革命精神所蕴含的爱国情怀、创新意识、担当品格,穿越时空,深深烙印在一代又一代青年心中,化作他们不断前行的精神动力。当代青年正用自己的方式,传承和弘扬着辛亥革命精神,在实现中华民族伟大复兴的征程中,以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦,让革命理想在新时代绽放更加绚烂的光彩。

稿源:荆楚网

作者:席梦乔(枝江市互联网信息监测中心)

责编:叶辉

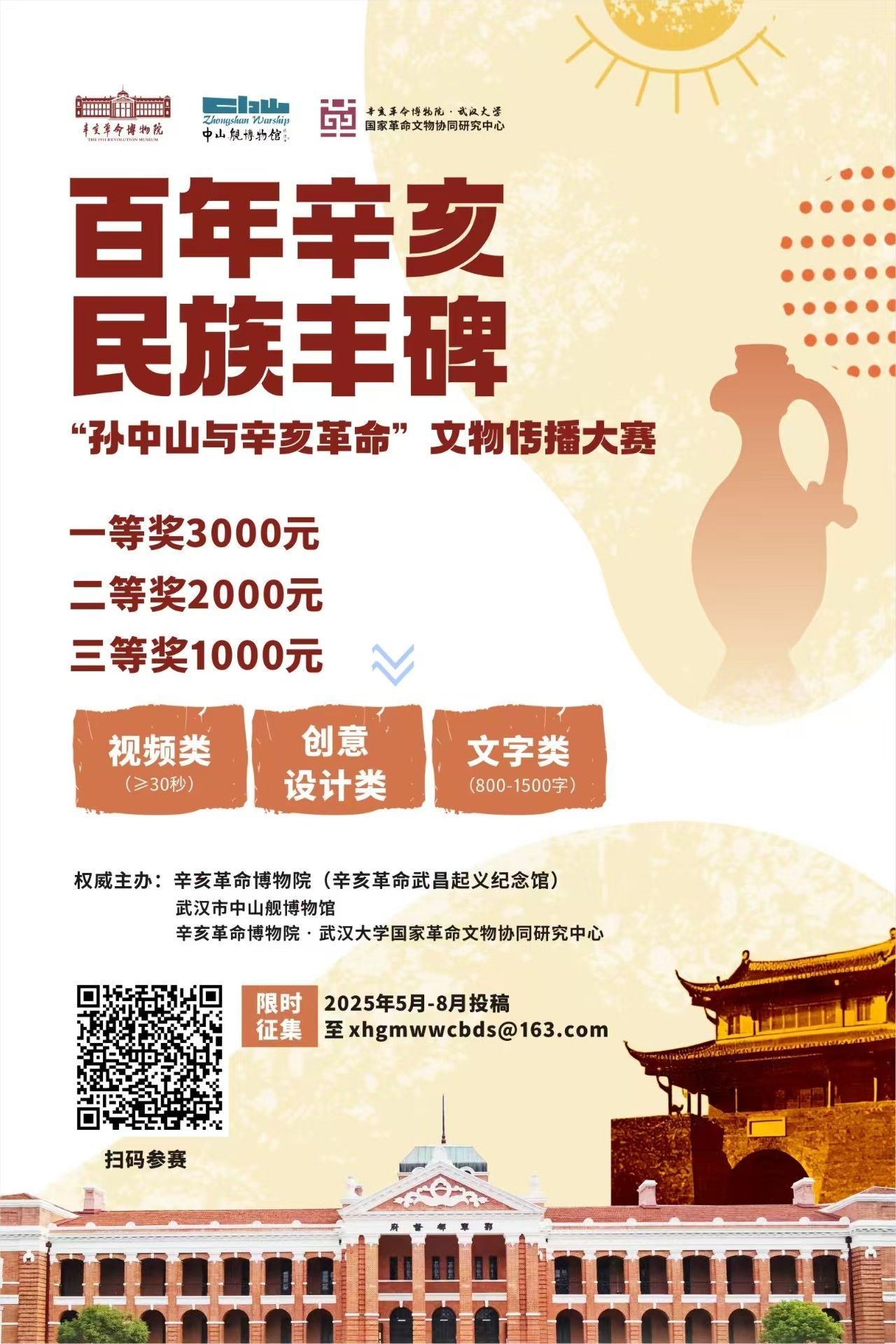

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像