推开辛亥革命博物馆厚重的大门,一股庄严肃穆的气息扑面而来。那声划破漫漫长夜的首义枪响,如今静静地躺在展柜里,成为历史的见证。然而,当讲解员的手电光最终定格在一幅并不起眼的字卷上,我的心猛地一紧,几乎忘了呼吸——那是1981年杨静仁先生题赠博物馆的八个字:“统一祖国,振兴中华”。墨色在泛黄的宣纸上晕开,像一团不熄的火焰,瞬间灼穿百年的光阴,直直烫进我心里。

隔着冰冷的玻璃,我的指尖仿佛感受到一种奇异的滚烫。杨先生写下这八个字时,两岸骨肉分离的痛楚清晰如昨,民族复兴之路布满荆棘。这哪里是普通的题词?分明是辛亥烽烟散尽后,依然倔强跳动的火星,是历史长廊里一声穿越时空、不肯停歇的呐喊。它不再是橱窗里的展品,更像一份沉甸甸、带着体温的嘱托,重重压在了我的肩头——作为此刻站在这里的青年,这份责任感前所未有地清晰。

这次“三下乡”,我们团队的任务是探寻长江沿线红色文旅资源如何更好地“活”起来、走进今天的生活。可站在这博物馆里,一种割裂感却让我揪心。那些曾照亮一个时代的文物和故事,被精心安放在展线上,却仿佛被一层看不见的玻璃罩,隔在了我们热气腾腾的现实生活之外。不少游客脚步匆匆,目光掠过那些承载着“敢为天下先”精神的物件时,带着一种匆匆过客的疏离。博物馆庄严得像座圣殿,肃穆之余,却显得有些孤单。辛亥先烈们那股子闯劲和热血,似乎还没能真正融进这座城市的呼吸,也没能在当下的文旅体验里,迸发出它应有的蓬勃力量。

面对杨静仁先生墨迹中“统一”与“振兴”的宏大命题,我们深感,辛亥精神在新时代的传承,亟需更富活力的价值转化路径。文物不应是沉睡的标本,而应是唤醒集体记忆、激活当下创造的种子。为此,我尝试勾勒几点思考:

其一,让文物“活”在城市的呼吸里。能否将首义故事的精髓提炼为城市公共艺术的灵魂?在汉口老巷的转角,在长江之滨的步道,用雕塑、光影、互动装置重现首义那震撼人心的时刻,使历史记忆成为市民日常触手可及的城市肌理。让辛亥精神如江风般自由穿行于都市的楼宇之间。

其二,让历史“热”在青年的对话中。突破单向陈列的模式,在博物馆内开辟“青年思辨场”。围绕“统一”、“振兴”等主题,策划沉浸式剧本体验,邀请两岸青年共同研究辛亥革命的历史资料,共探讨未来图景。让百年前的理想在当代青年的碰撞中激荡出新的火花,使博物馆成为思想交锋、精神共鸣的熔炉。

其三,让资源“融”在区域的联动中。以长江为纽带,串联起武汉首义之地、中山舰的悲壮航迹,形成一条流动的辛亥精神图谱。推出主题研学路线,让青年沿江而行,在空间转换中感受历史的延续与深化。建立数字化共享平台,整合沿线革命资源,打造一个兼具听觉、视觉和参与性的三维文化旅游体验。

站在杨静仁先生“统一祖国,振兴中华”的墨迹前,我豁然明了:这八字箴言,是辛亥精神穿越时空的核心密码。它们不仅属于过去,更是照亮我们这一代前路的灯塔。作为新时代青年,我们不仅是历史的见证者,更是这精神的传承者和变革者。

当我们的手拂去历史的尘埃,让沉默的文物重新开口讲述与时代共鸣的故事;当我们的智慧连接古今,把百年前的“首义”豪情,化作今天“振兴”的澎湃动力——这就是对“统一”与“复兴”最深切、最有力的回答。我深知,让辛亥星火在时代长河中永不熄灭,其力量不在展柜的玻璃之后,而在我们每一次勇敢的探索、每一次真诚的讲述、每一次创意的实践中。

百年辛亥,精神如大江奔流,从未止息。先辈那声“振兴中华”的呼喊,早已传到我们耳边。我们胸膛里跳动的热血,终将汇入这浩荡的江声,推动它奔涌向前!

稿源:荆楚网

作者:朱佳怡

责编:叶辉

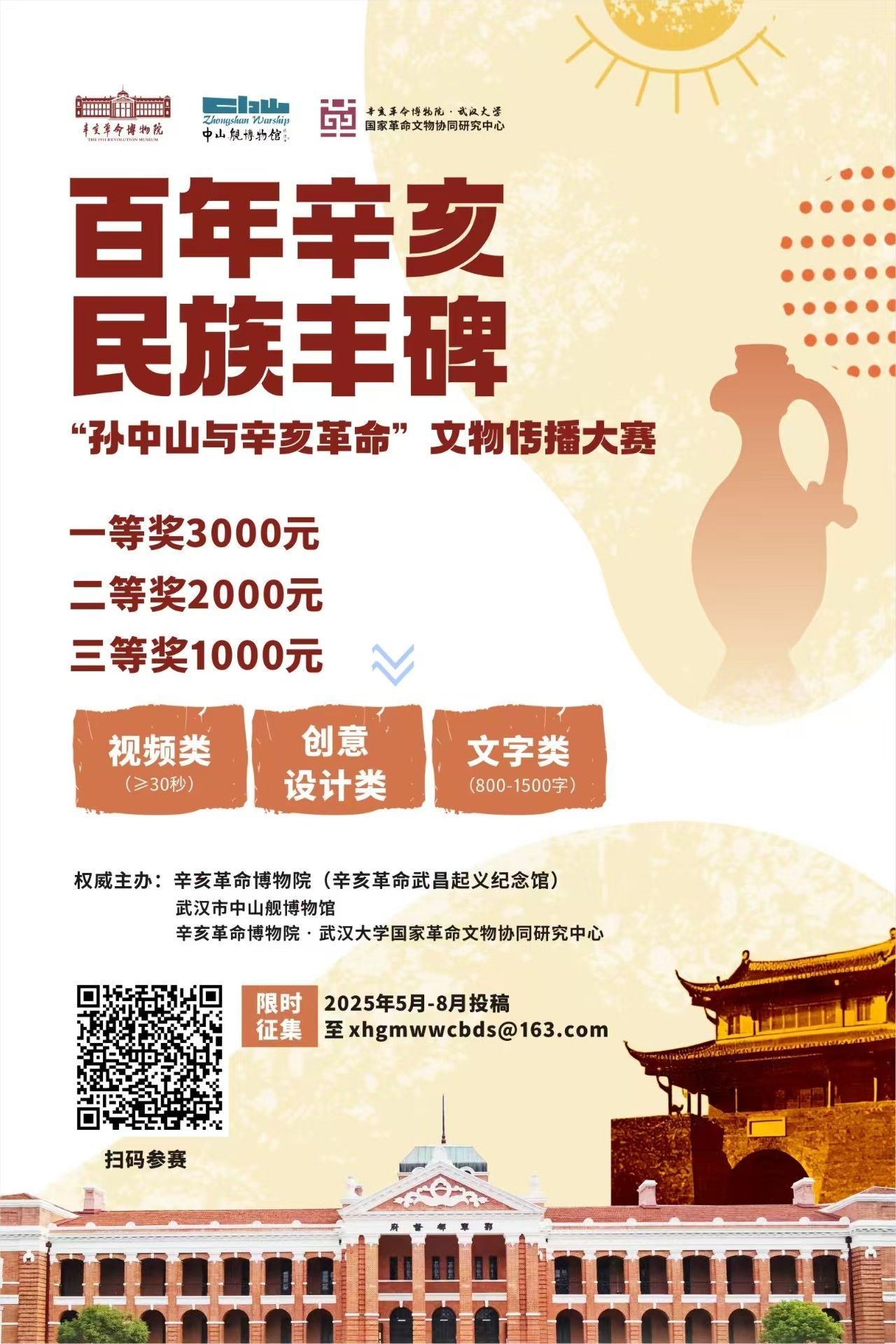

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像