引言

封建专制的长夜被辛亥革命这声惊雷划破,民族复兴的星火也随之被点燃。以“振兴中华”为宏愿的孙中山先生,带领着志士仁人将清王朝统治推翻,就此为民主共和立下了丰碑。当在今天回望百年之前,更觉意义非凡。2025年,既是孙中山先生逝世一百周年之际,亦是中山舰命名一百周年之时。于这样的关键节点之上,该怎样促使辛亥文化在新时代绽放活力?又该怎样让博物院化身成为传承与创新的桥梁?

一、辛亥文化的当代价值

辛亥革命不只是在政治方面变革,它更有着深层次的思想觉醒意义,民主、共和、民权这些理念的种子,凭借辛亥革命被广泛地播撒开来,民族独立和国家自强的意识也因为这场革命被唤醒,当百年后,我们再次谈论辛亥革命,不能只是简单地回忆那段历史,关键的是要让它里面的精神核心变成推动社会不断向前发展的强大动力。敢为人先、把国家的责任当作自己的责任,这是首义精神的核心内容,也是很关键的现实意义,不管是在推动国家治理朝着现代化发展的过程中,还是在努力实现民族复兴的伟大道路上,都需要有这种敢于突破的大无畏精神,辛亥文化的传承不能只放在展柜里面和史书上面,而是要真正融入现代社会的方方面面,成为激励民族一直进步且永远不会干涸的文化源泉。

二、让辛亥文化“活”起来

“活化”对于传承而言是关键所在。传统展陈往往侧重于静态文物展示以及依循时间线来叙事,尽管其中信息颇为密集,然而互动感却极为匮乏,很难切实引发人们内心的共鸣。以创新思维促使首义精神和现代人展开对话,此乃当下所需。借助数字技术对武昌起义、南京临时政府等场景予以重现,使得人们能够“步入历史”,去真切体会那一声枪响背后所蕴含的民族觉醒之情;凭借讲故事而非堆砌史料的方式,将孙中山先生的“博爱”精神、黄兴的铁血决心以及无数无名志士的牺牲通过情感加以传递,让观众所看到的并非仅仅是物件,更重要的是其中所承载的精神。对于青少年教育尤其要给予高度重视,可通过开展互动课程、角色扮演、青年志愿讲解等活动,让他们不单单是“学习”历史,更是能够“运用”历史。唯有年轻一代将精神火炬承接过来,辛亥文化才能够得以代代传承下去。

三、博物院的创新发展

博物院所承担的角色,不单单是文化的守护力量,更应当成为文化传播领域的先锋。为达成使辛亥文化能够广泛面向大众这一目标,博物院绝不能局限于仅仅作为 “陈列馆” 而存在,而是要实现向 “传播站” 的转变。可着手打造开放性的平台,将自身与城市的公共空间相互融合,促使历史元素真正融入日常生活之中;通过与影视、游戏以及动漫等领域开展跨界协作,以更贴合青少年及现代社会的表达方式,实现辛亥文化的有效传播;借助数字博物馆、云展览以及新媒体等途径,以数字化且鲜活的形式,达成文化传播的 “出圈” 效果。

四、小结:从“遗产”到“动力”

辛亥文化的传承不应仅是单纯的“纪念”,而更应达至“再创造”之境。于此,我有三点具体建议,一是设立“辛亥文化创新基金”,借此鼓励青年创意及原创内容,以使首义精神以多样化形式步入大众视野;二是推动文化、科技与教育深度融合,以博物院为核心来开发融合AR/VR的教育项目,进而让辛亥文化走进课堂及日常生活;三是建立“文化 + 社会”的长效机制,促使辛亥精神从展柜中走出,成为社会发展的文化驱动力。

百年已逝,孙中山先生“振兴中华”的宏愿至今依旧回荡于耳畔。要让辛亥文化“活”起来成为民族精神之“根”,让博物院成为文化创新之“桥”,使国民从历史中汲取力量,在新时代续写梦想。唯有如此,百年辛亥方可真正铸就为民族丰碑,而首义精神亦将跨越百年岁月,在民族复兴的征程之上照亮前行之路。

稿源:荆楚网

作者:占磊、吕怡青

责编:叶辉

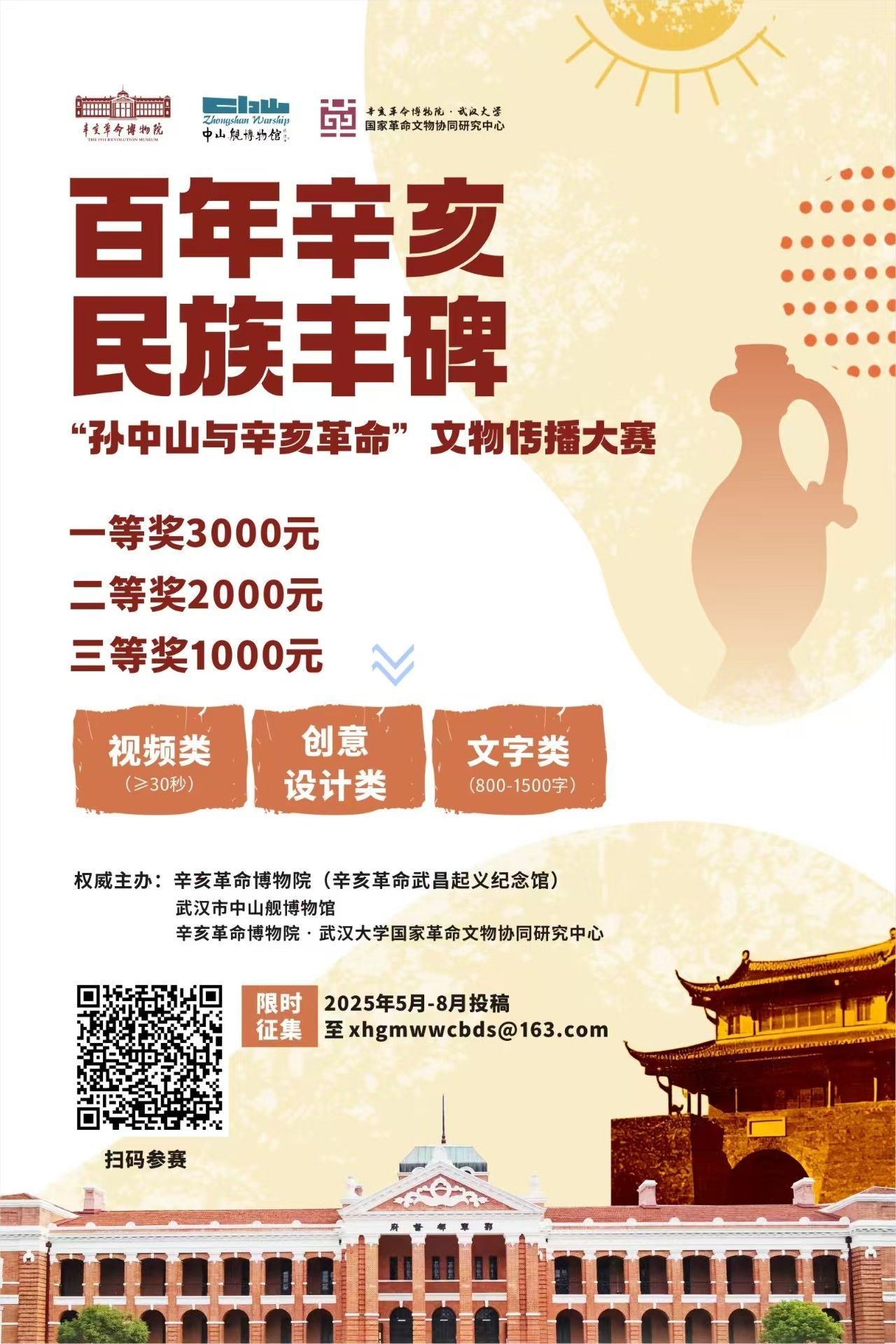

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像