1897年,我被铺入卢汉铁路,钢轨是湖广总督张之洞奏准开办的汉阳铁厂冶炼,枕木是恩施杉。旁边插着三株三岁银杏,比利时工程师的皮靴踏过我的脊背,那年江风腥涩。

1906年,卢汉铁路全线通车,改名京汉铁路,北起北京正阳门,南至汉口玉带门。通车典礼上,银杏第一次落籽,籽实滚进轨缝。

1911年,历史的车轮在我身上骤然加速。10月深夜,空气凝重,只有车轮的滚动和箱体的闷响。起义军火枪队提着昏黄的马灯,脚步急促而坚定,把子弹运往武昌城。沉重的子弹箱一次次磕碰着我的关节,迸溅出细碎的火星。我知道,一场石破天惊的巨变正在酝酿。

1913年,硝烟初散。中华工程师会在汉口宁波会馆成立,会长詹天佑亲临铁轨现场,用道尺测量轨距后写下“镜以淬而日明,钢以炼而益坚。驾轻就熟,乃有发明。”银杏树下挂出第一张《京粤干线实测图》,它不仅是铁路的蓝图,更是在破碎山河上重建国家、振兴中华的决心与起点。

1923年,京汉铁路大罢工。郑州机务厂镶配匠高斌任罢工委员会委员长,1200公里钢轨集体沉默,徐家棚站信号灯熄灭。2月7日,高斌就义,壮烈殉道。辛亥精神的火种沿钢轨蔓延,点燃了大别山北麓的信阳工友的汽笛,罢工声援的鸣响在群山间荡出回音。

1938年,武汉会战。徐家棚站被日寇轰炸,银杏东枝被弹片削断。战地记者写下“树在,铁路就在;铁路在,中国就在。”而我的兄弟,那截穿行大别山脊的平汉线残段,正以沉默的坚韧输送兵员与粮草,支撑着武汉侧翼的血脉。

1953年,铁道部第四勘测设计院在武昌洋园挂牌。陈应先等27名同济毕业生乘“江城号”渡轮抵汉口,再换木划子渡江,每人领到一块杉木铺板、两条长凳,在机车库侧墙外搭出第一间设计室。后来,陈应先成为全国勘察设计大师。

1996年,京九铁路全线通车,首列105次(北京—深圳)驶入麻城站。作为大别山革命老区重要站点,麻城站前广场2000人合唱《八月桂花遍地开》。

2009年,武广高铁首发。G1001次列车以350km/h穿过武广段最长隧道。我想起100年前孙中山曾说,“交通为实业之母,铁道又为交通之母。国家之贫富,可以铁道之多寡定之;地方之苦乐,可以铁道之远近计之!”

2018年6月30日18:00,武九铁路北环线最后一班货车22031次(武昌东—武汉北)通过我。司机刘卫平按响三声汽笛,那是1923年罢工的联络信号。原来京汉铁路货与人需在此分解,分车厢乘船渡江,再组装后开往江南。如今火车的桥墩还䇄立在四美塘江边,如同不灭的丰碑。

2023年,我被赋予新生。武昌区政府将这片承载厚重记忆的土地,改造为四美塘AI新质街区,保留铁路肌理、工业建筑与百余台套老设备,绿皮车厢变作咖啡馆。

2024年,人民网“梦幻灵境”AI展演中心在四美塘AI新质街区开馆。建筑面积4000平方米,首期上演国内首台AI沉浸剧《白泽的奇幻旅程》。苏东坡的数字人拂过我的断面吟诵:“惟江上之清风,与山间之明月……”夜里,公园灯光熄灭,只剩银杏和我。风从江面吹来,带着桂花味。

我是128岁的铁轨,我是见证过辛亥惊雷的铁轨。我承载过起义军火热的希望,感受过孙中山振兴实业的雄心,铭记着革命英烈不屈的呐喊。从推翻帝制的第一枪,到“振兴中华”的百年求索,从江汉平原到华北平原。蒸汽、电流、算力,在我身上交替轰鸣。

路不断,辛亥精神不灭。

稿源:荆楚网

作者:胡佳琦(武汉市武昌区徐家棚街道)

责编:叶辉

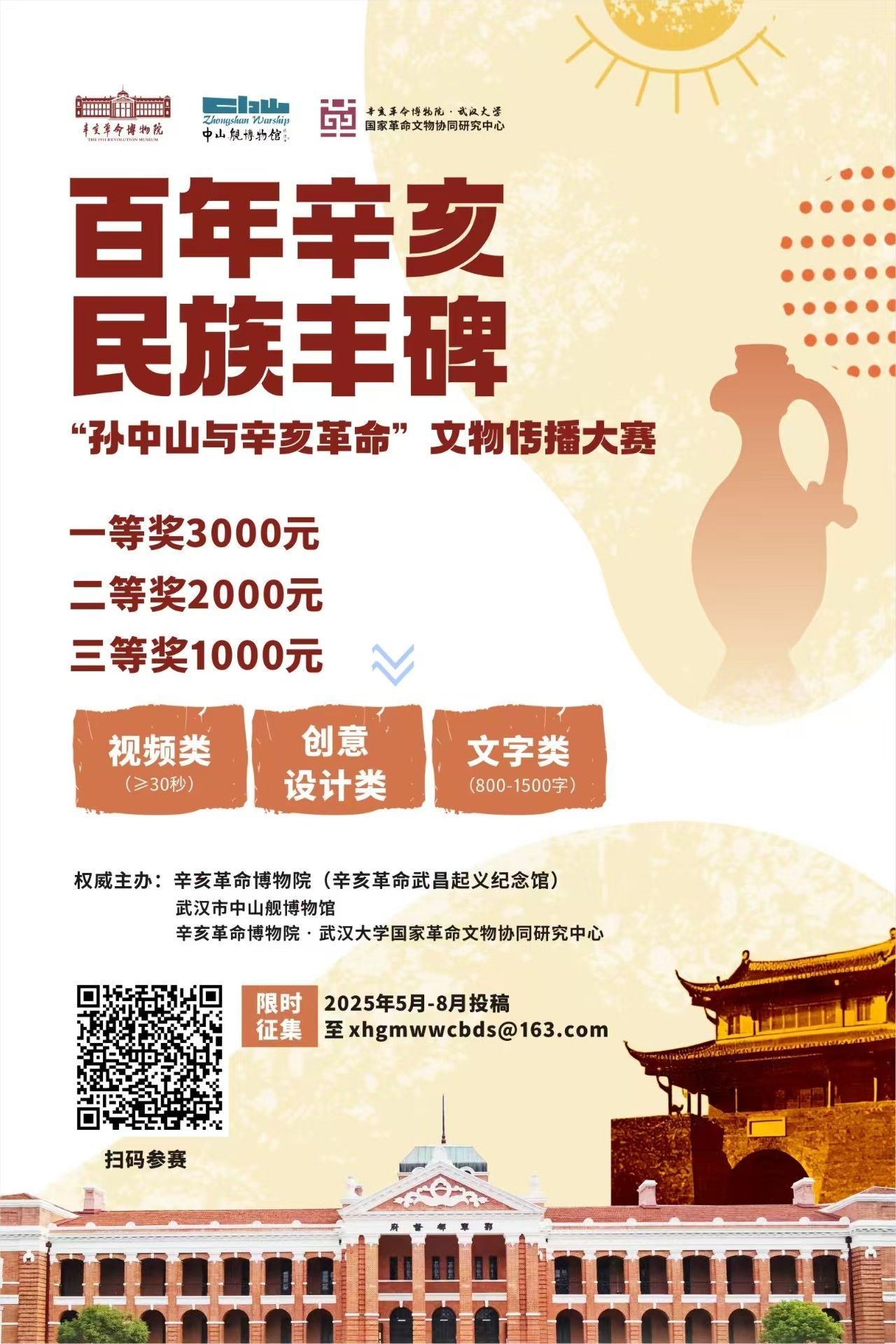

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像