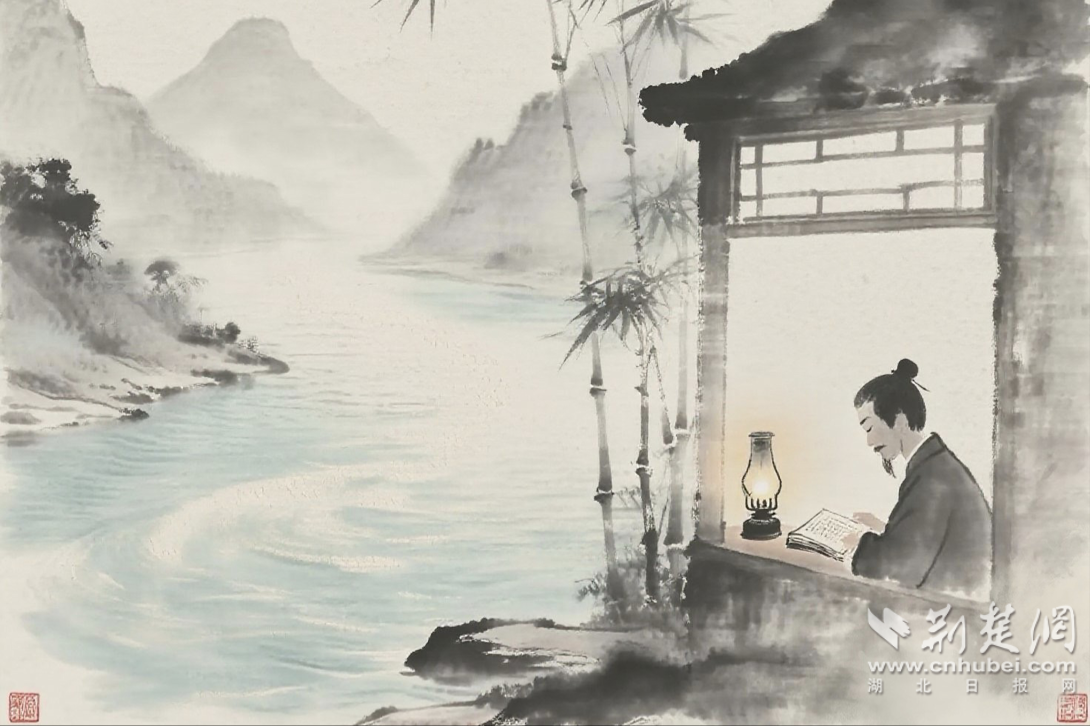

一方水土养一方人,宜都钟灵毓秀的山水,恰似一位温柔而深沉的母亲,悉心哺育了杨守敬的学术灵魂;而杨守敬则以毕生的心血与才情,宛如一位技艺精湛的工匠,重塑了宜都独特的文化基因。穿越时光的长河,即便千百年后的今天,我们依然能透过历史的迷雾,看到清江粼粼的波光,映照着少年杨守敬窗前夜读的豆油灯;平静的航道上,闪耀着他那不朽巨著《水经注疏》的永恒光芒;宜都的市井烟火间,弥漫着先生惜物务实的谆谆教诲。当代学子在守敬书院中,提笔临碑,沉浸于书法艺术的世界;游客沿着杨守敬大道漫步,追寻着先生的足迹。这一切,无一不印证着一座城与一个灵魂跨越百年的深度共生。

私邸焕新,精神永续。院内参差生绿树,门前澄碧淌清江。彼时的杨守敬故居是神秘的学术堡垒,藏书楼中锁着的孤本珍籍,是先生智慧与学识的结晶。宜都的智慧,在于巧妙地将空间的蜕变转化为品格教育的生动现场。近年来,宜都市秉持着“修旧如旧”的匠心,精心修复了杨守敬故居。这座承载着历史记忆的故居,先后被列为省文物保护单位、青少年爱国主义教育基地,随后又被列入了第六批全国重点文物保护单位名单。如今,建于天龙湾湿地公园的杨守敬书院,以讲学的场景生动展示“杨学”,激活了当地的文旅基因。当地依托“杨守敬文化活动周”等系列活动,全力保护和弘扬杨守敬文化,精心打造杨守敬文化品牌。从曾经的宅院到如今的地标,变的是时间的流转和空间的形态,不变的是那深沉的精神内核和强大的文化磁场。先生那双曾于油灯下摩挲碑帖的手,依然在数字化展厅、非遗鼓词、学子临摹的宣纸上,传递着文化的温度与力量。

学术落地,滋养市井烟火。杨守敬一生著述等身,集舆地、金石、书法、泉币、藏书以及碑版等目录学之大成于一身,被誉为“晚清学者第一人”。在历史地理学领域,他用毕生精力写成的40卷巨著《水经注疏》,让我国沿革地理学的研究达到了前所未有的高峰。然而,守敬的学术遗产能够从高阁丰碑走进寻常巷陌,关键在于宜都完成了一场创造性的转化。宜都将艰深的学问化作市井生活的呼吸节拍,把历史学术资源转化为可知可感的群众文化生态。例如,宜都依托杨守敬文化活动周,坚持政府搭台、群众唱戏的模式,有效激发了群众参与文化活动的热情;原本束之高阁的《楷法溯源》的北碑理论,经过简化后走进了小学生课堂;水系考据化作了湿地探险的游戏线索;清江古河道被刻进了游客“清江探源”AR实景游戏的地图里。

文产融合,激活一江春水。宜都深知,守敬文化是这座城市的根脉所在。唯有深入挖掘其文化内核,深度开发杨守敬文化IP,才能实现从单一文化符号到多维产业引擎的华丽跃升。于是,杨守敬故居被赋予了国际书艺交流、研学基地等多重功能,吸引着游客纷至沓来,衍生出的文创产品畅销海内外;杨守敬故居集国学培训、生态度假、侨胞文化联络等功能为一体,带动了周边酒店、餐饮等产业集群的蓬勃发展;天龙湾湿地立足优美的自然环境,开展国防科技展、军事互动项目,吸引了大批亲子家庭参与。2025年“五一”假日期间,水上快艇、摩托艇体验带动景区二销收入增长了25%。宜都用实践证明,唯有将学术基因注入山水与人文之中,方能驱动全域文旅的升级,让文化传承获得价值裂变。

清江不息,文脉绵延。守敬之名,早已刻进宜都人的骨血,渗入宜都的晨昏烟火,化作城市无声的律动。所谓不朽,何须金碑石刻?先生魂归龙窝,将文脉深深地刻进了城市的文脉;城以烟火为卷,把“守敬”二字写满了大街小巷。古之杨守敬,以其卓越的学识与精神滋养着宜都;今之宜都,以对先生文化的传承与创新,回馈着这份深厚的文化馈赠。古今守敬,完成了一场跨越时空的百年奔赴,书写着一段城市与文化相互成就的传奇篇章。

稿源:荆楚网(湖北日报网)

作者:覃玉兰(长阳榔坪镇人民政府)漫画:李梓萌(湖北美术学院“五十三梯”漫评团队)

责编:闻玉强

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像