2025年是孙中山先生逝世100周年、也是中山舰命名100周年。那艘自江底重生的“钢铁信使”,以沉默的姿态诉说着一个民族从觉醒到复兴的精神史诗。从武昌城头的枪声到“天问”探火的轰鸣,从中山舰的沉没到港珠澳大桥的飞架,百年航程中,首义精神始终是穿透迷雾的永恒航标。它不仅是辛亥革命的火种,更是中华民族在历史长河中淬炼出的精神基因,在新时代焕发出更璀璨的光芒。

1911年10月10日夜,武昌城头枪响,千年帝制铁幕轰然撕裂。但革命密码,深藏于更早岁月。林则徐虎门销烟,以烟枪与火枪的碰撞点燃“师夷长技”火种;洋务派在江南制造总局,借机器轰鸣叩击帝制铁幕;戊戌君子于菜市口血泊中,以绝笔为“君主立宪”写下悲歌。这些先行者的探索虽以失败告终,却为武昌起义积蓄力量,成为革命临界点。武昌枪响,不仅打破“天命永续”谎言,更是一场文明基因的突变,从政治理念到社会礼仪,从文化表达,皆发生静默而深远的变革,势不可挡地推动中国迈向新纪元。

中山舰的前身永丰舰,恰是这种觉醒的具象化。1913年,这艘日本制造的军舰驶入黄浦江时,炮管里喷出的不仅是硝烟,更是“天下为公”的呐喊。从1918至1920年,孙中山完成《建国方略》,提出改造和建设中国的宏伟计划,钢笔与舰炮交响,奏响从“人治”到“法治”的变奏曲。这种觉醒,是中华民族在苦难中自我救赎的宣言,是首义精神最原始的火种。

中山舰的命运轨迹,恰似中国精神的涅槃之路。1922年6月16日陈炯明勾结直系军阀在广州发动武装叛乱时,舰上官兵冒死护送孙中山脱险,炮火中“舰存与存,舰亡与亡”的誓言化作精神图腾,甲板上的弹痕成为最深刻的勋章;1938年武汉会战中,它以血肉之躯在长江金口水域主动迎敌,600余名将士用生命完成对首义精神的终极诠释。这不是悲壮的殉道,而是民族精神的显影,在存亡关头,首义精神从理念升华为行动,从口号转化为血肉。

这种淬炼,在新时代演化为从“敢为天下先”到“善为天下先”的智慧升级。在深圳前海的改革试验田里,全国首个“秒批”政务系统让企业注册时间从一天缩短到两分钟;在武昌首义学院,与华为、腾讯共建的产业学院将人工智能技术融入办学实践。这些场景与百年前武昌城头的枪声形成奇妙共振,都是对“天下为公”理念的当代诠释。首义精神,从血火抗争中淬炼出创新智慧,从民族存亡中升华出治理智慧。

历史从来不是尘封的相册,而是流动的长河。在江夏金口的中山舰博物馆,当游客触摸那些被炮火撕裂的钢板时,他们触摸的不仅是金属的冰冷,更是一个民族在苦难中淬炼的精神温度。这种温度,在脱贫攻坚的战场上化作干部的脚印,在乡村振兴的田野间化作新农人的笑容,在“一带一路”的蓝图中化作工程师的图纸。首义精神,早已化作长江的支流,润泽每一寸土地。

在数字时代,文化传承与科技突破尽显首义精神的时代回响。敦煌壁画借数字技术焕发生机,《楚辞》凭虚拟现实“舞动”千年,首义精神“兼容并蓄”的文化胸怀在新时代熠熠生辉。粤港澳大湾区港口群与高铁网络,让《建国方略》的蓝图照进现实;港珠澳大桥飞架三地,见证百年夙愿成真。科技领域,“天问”探火、“奋斗者”号探海、“人造太阳”刷新纪录,这些突破是首义精神在新时代的延续。对未知的探索,如百年前革命者对民主的执着追寻;对极限的挑战,如中山舰将士冲锋陷阵的英勇无畏;对理想的坚守,承孙中山先生“革命尚未成功”的遗志。首义精神跨越时空,激励我们在新时代续写辉煌。

时光流转,辛亥革命的烽火虽已消散110余年,但首义精神却如不朽丰碑,始终是我们奋勇前行的强大精神引擎。站在新的历史坐标,征程漫漫,风险挑战交织,困难考验并存。然而,首义精神给予我们无畏的勇气与坚定的底气。只要我们传承弘扬这份精神,坚守理想信念,勇担时代使命,定能跨越重重难关。让我们铭记辛亥革命的丰功伟绩,汲取首义精神的磅礴力量,以更坚毅的信心、更炽热的热情、更昂扬的斗志,向着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋楫笃行。

稿源:荆楚网

作者:陈虎(长阳县委政法委“清江剑”团队负责人、湖北省散文学会会员、长阳土家族自治县文联第五届作协理事)

责编:叶辉

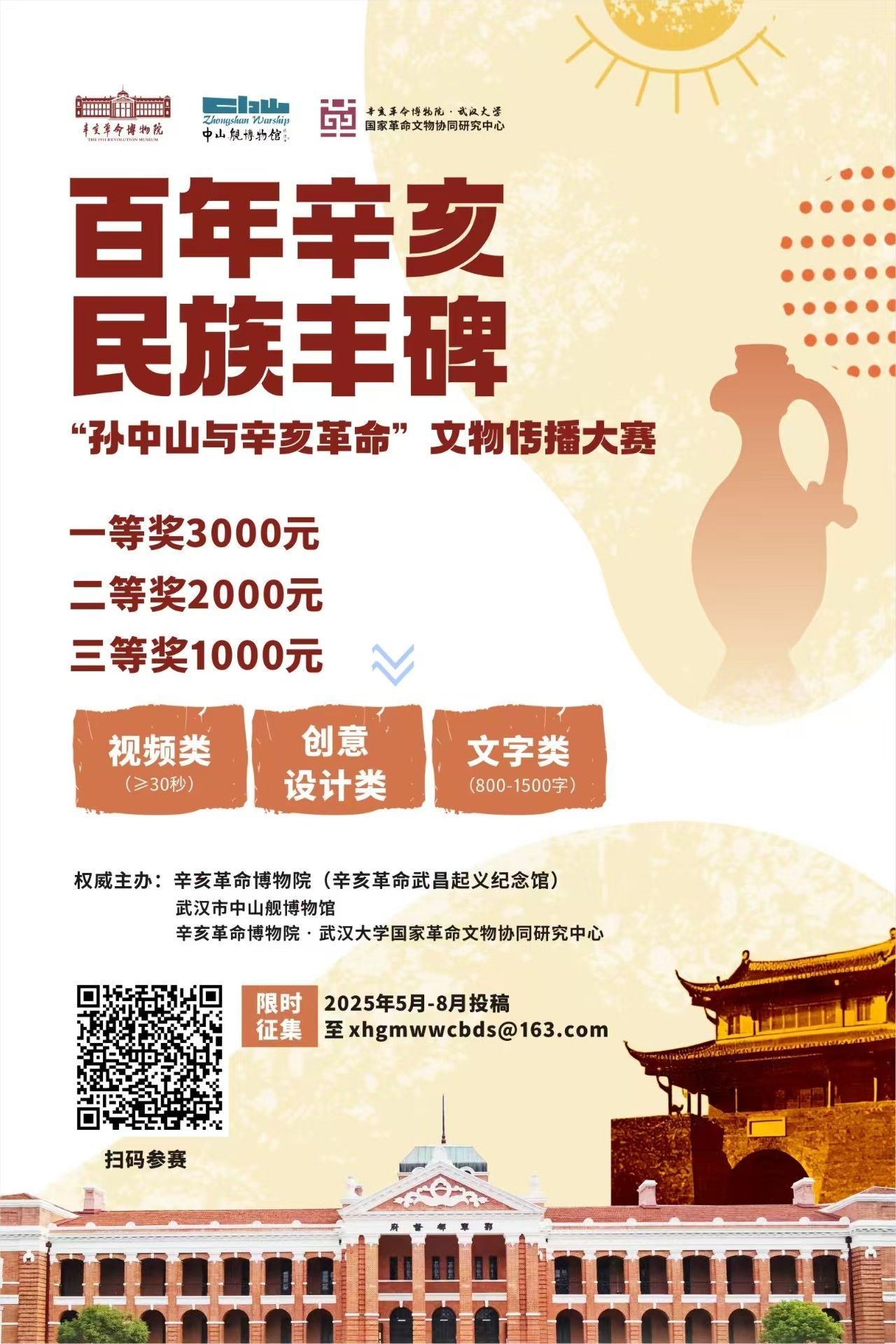

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像