在金口江湾,中山舰如一位沉默的守望者,静卧于长江之畔。斑驳舰体上,弹痕如星点散落。每一处凹陷都封存着武汉的城市记忆,回荡着辛亥首义的枪声,激荡着抗战烽火的热血。锈迹之间,映照出民族觉醒的轨迹,从帝制终结的黎明,到救亡图存的暗夜,再到复兴之路的曙光。

2025年,恰逢孙中山先生逝世百年。这艘自辛亥烽火中驶来的功勋战舰,早已超越钢铁铸就的物理之躯,化作一座流动的精神丰碑。百年航程里,它始终承载着“敢为天下先”的首义火种,从珠江畔坚守救亡的舰桥,到长江中殉国沉江的壮烈,再到如今博物馆中与时代对话的静穆,那份突破桎梏、勇担使命的精神,从未因岁月流逝而褪色,反而在历史长河中愈发清晰,成为激励民族前行的精神回响。

1911年,武昌城头枪声划破长夜,辛亥革命推翻帝制,开启中国近代民族民主革命的序幕。中山舰自诞生起,便承载着这场革命的初心与使命。它曾是孙中山先生蒙难时坚守的永丰舰,于珠江炮火中屹立55昼夜,舰身中弹百余处仍不退却;它亦是抗战烽火中武汉会战的最后屏障,1938年在金口江面以身为盾,舰长萨师俊双腿炸断仍紧握舵轮,高呼“全舰官兵誓与军舰共存亡”,最终与20余名将士共殉江涛。这悲壮的沉没,不是终结,而是首义精神在民族危亡之际的淬炼与升华——从推翻专制的勇毅,到抵御外侮的决绝,一脉相承的是“宁为玉碎”的家国担当。

中山舰的沉浮,是武汉这座“英雄之城”的精神写照。它见证了1911年首义将士以血火开辟共和之路,也映照着2020年抗疫战场上“方舱医院墙上‘敢为人先’的标语”与江畔军舰的隔空对话。百年之间,同样的勇毅,不同的战场,却始终延续着一种精神血脉:从剪辫明志的吴淑卿,到写下《与妻书》泪洒宣纸的林觉民;从秋瑾“秋风秋雨愁煞人”的绝笔,到张定宇拖着渐冻之躯守护生命的坚毅——这是“以小家成全大家”的大爱,是“天下为公”的理想实践,更是辛亥精神在不同时代的生动延续。

中山舰的重生,亦是历史记忆的唤醒与文明血脉的赓续。1997年,沉睡江底59年的战舰被整体打捞;2001年,中山舰博物馆正式建成,如今年均接待百万游客。数字技术让沉睡的历史“活”了起来,通过VR设备,1938年的金口血战得以沉浸式重现;借助互动终端,游客可拆解观察舰体结构、360度细赏文物细节;裸眼3D技术复原了文物最初的模样,模拟驾驶系统更让人亲历战舰航行的壮阔。屏幕上滚动的,不仅是战舰的百年历程与修缮故事,更是一段民族精神的传承脉络。这恰与孙中山先生“心理建设”的思想相呼应,唯有让精神入脑入心,民族复兴才有坚实根基。

今日之武汉,光谷星河璀璨,北斗芯片问天,万吨巨轮穿梭长江,花湖机场通达全球。孙中山《建国方略》中“东方大港”的构想正变为现实,“九省通衢”正重塑为内陆开放的“新沿海”。从汉阳造步枪到“武汉造”激光设备,从京汉铁路到“八纵八横”高铁网,物质建设的飞跃背后,是辛亥先驱“振兴中华”理想的延续与升华。而这一切的起点,正是百年前那场唤醒国民意识的革命——它让“国家与我有关”的信念深入人心,让“天下兴亡,匹夫有责”从士人豪言变为亿万民众的日常自觉。

中山舰的航程从未终结。它静泊于江畔,却以无声的雄辩昭示——首义精神不是尘封的历史,而是流淌在民族血脉中的基因,是面对挑战时的勇毅,是改革创新中的担当,是复兴路上不灭的星火。当新时代的巨轮驶向深蓝,中山舰所象征的“敢为天下先”的气魄,正引领着武汉、湖北乃至整个中国,在民族复兴的航道上破浪前行。

百年回望,星火不灭;初心如磐,启航新程。中山舰的每一道伤痕,都在诉说,一个民族的伟大,不在于从未沉没,而在于每一次沉没后,都能带着伤痕,重新崛起。

稿源:荆楚网

作者:周佺(武汉市蔡甸区大集街道)

责编:叶辉

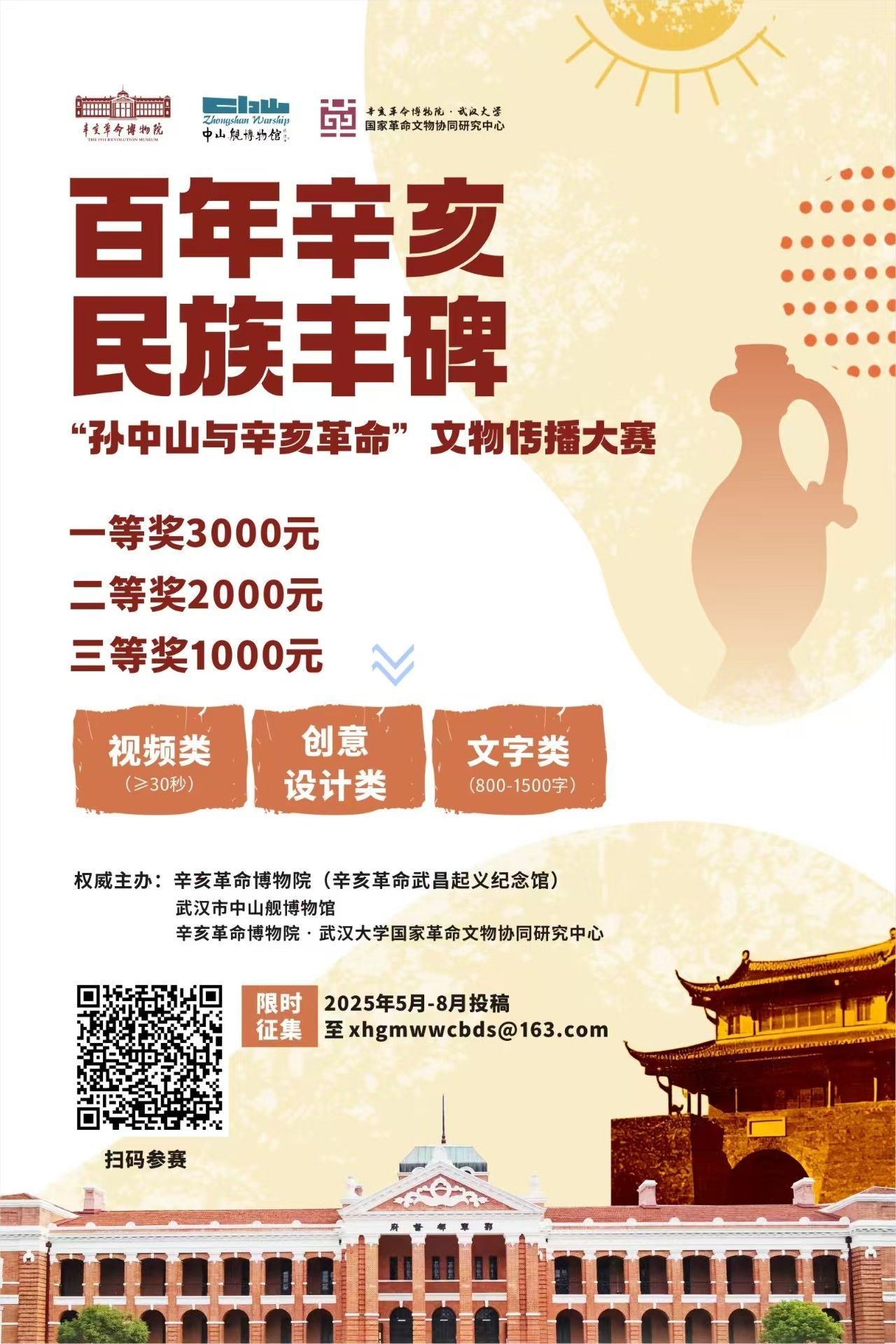

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像