我是一枚青铜印,印面“萨翼仲印”四个篆文被岁月磨得温润。此刻正静卧在武汉中山舰博物馆的展柜里,每当参观者的指尖隔着玻璃轻轻划过,1938年金口水域的硝烟便会在记忆里翻涌。萨师俊舰长拖着被炸断的右腿,染血的手指攥紧我在作战命令上重重钤下印记,鲜血顺着印边渗进纸缝,成了永不褪色的精神刻度。

2025年的风里藏着双重纪念,这一年既是孙中山先生逝世100周年,也是中山舰从“永丰舰”更名、承载民族期盼的100周年。作为见证过辛亥风云的老物件,我早已不是冰冷的历史标本,而是精神传承的亲历者。展厅光影几番迭代,观众点触屏幕细察我周身纹路,孩子围着虚拟舰模倾听往事,百年前那股敢为人先的力量,正顺着这些鲜活场景钻进当下。

展厅里的数字光影总让我想起当年舰上的煤油灯。过去观众只能远远看着我,如今他们站在屏幕前,指尖一点就能放大看清印身的每一道纹路,还能听见萨舰长当年指挥作战的电波声。那是工作人员用毫米级扫描技术复原的历史场景,连我印泥里残留的旧纸纤维,都能在数字模型里看得分明。更让我惊喜的是,有天我竟在虚拟展厅里“遇见”了远方的伙伴,广州来的“黄花岗七十二烈士血衣”、南京来的“临时大总印”,还有武昌红楼里的“十八星旗”......它们通过一条看不见的数字线连在一起,观众不用奔波千里,就能跟着这些文物走完辛亥革命的历程。有个孩子指着屏幕里的“黄兴汉阳造步枪”问妈妈,原来当年的革命者就是用这样的枪保卫家园,妈妈笑着点头,眼里闪着和文物一样亮的光。

我还喜欢看清晨的首义广场。天刚亮,晨跑的老人就会绕着辛亥革命武昌起义纪念碑慢跑,碑身上“鄂军起义门”的浮雕被朝阳镀上金边,不远处的“寻首义胜迹”标牌立在路边,把起义门、楚望台军械库等二十多处遗址串成了一条线。有次我听见两位年轻人说,他们周末沿着这条线骑行,在楚望台看到当年的炮弹壳,在起义门摸到斑驳的城墙砖,好像每一步都踩在历史里。昙华林的青砖巷子里更热闹,游客戴上轻便的设备,眼前的青砖墙上就会“浮现”出机床转动的虚影,那是“穿越·汉阳兵工厂”的体验项目,有人试着在虚拟场景里组装步枪,组装完成时忍不住感叹,原来百年前的工匠就是这样造出守护家国的武器。

最难忘的是三月里来的一群外国客人。其中一位意大利省长站在我对面,久久盯着展柜里的“黄兴绝命书”。当他听完“丈夫不为情死,不为病死,当为国死”的故事,轻轻摸了摸自己胸前的徽章,用不太流利的中文说“这种勇气,全世界都懂”。后来我听说,武汉和他家乡的学校开始一起做研学,意大利的孩子通过屏幕“走进”红楼,中国的学生则听他们讲欧洲的革命故事。还有人在筹备一个更大的计划,要把西安的中山舰出水文物、伊斯坦布尔的革命博物馆藏品,都放进同一个数字平台里。有人说,这些文物讲的不只是中国的故事,更是人类对自由和平等的追求,就像孙中山先生当年从世界各国的思想里汲取力量,如今文物正成为文明互鉴的桥梁。

深夜的博物馆很静,我能看见不远处中山舰模型的轮廓,舰体右舷那处“十”字形弹孔在灯光下格外醒目。这道印记藏着不屈,更映着希望。常看见年轻人举着手机为我拍照,将故事分享到网络,留言里“要像先辈一样勇敢”的字迹,正是传承最好的模样。历史从不是玻璃柜里的封存物,而是文物递到人心头的暖意,是辛亥精神化作的前行力量。

晨光漫进展柜时,我又想起萨舰长当年攥着我的手。那双手的力量,如今正藏在城市的街巷里、藏在年轻人的眼神里、藏在跨越国界的对话里。百年岁月流转,文物不会老去,因为它们始终在见证,见证精神的延续,见证梦想的新生。

稿源:荆楚网

作者:李贝(蔡甸区卫生健康局)

责编:叶辉

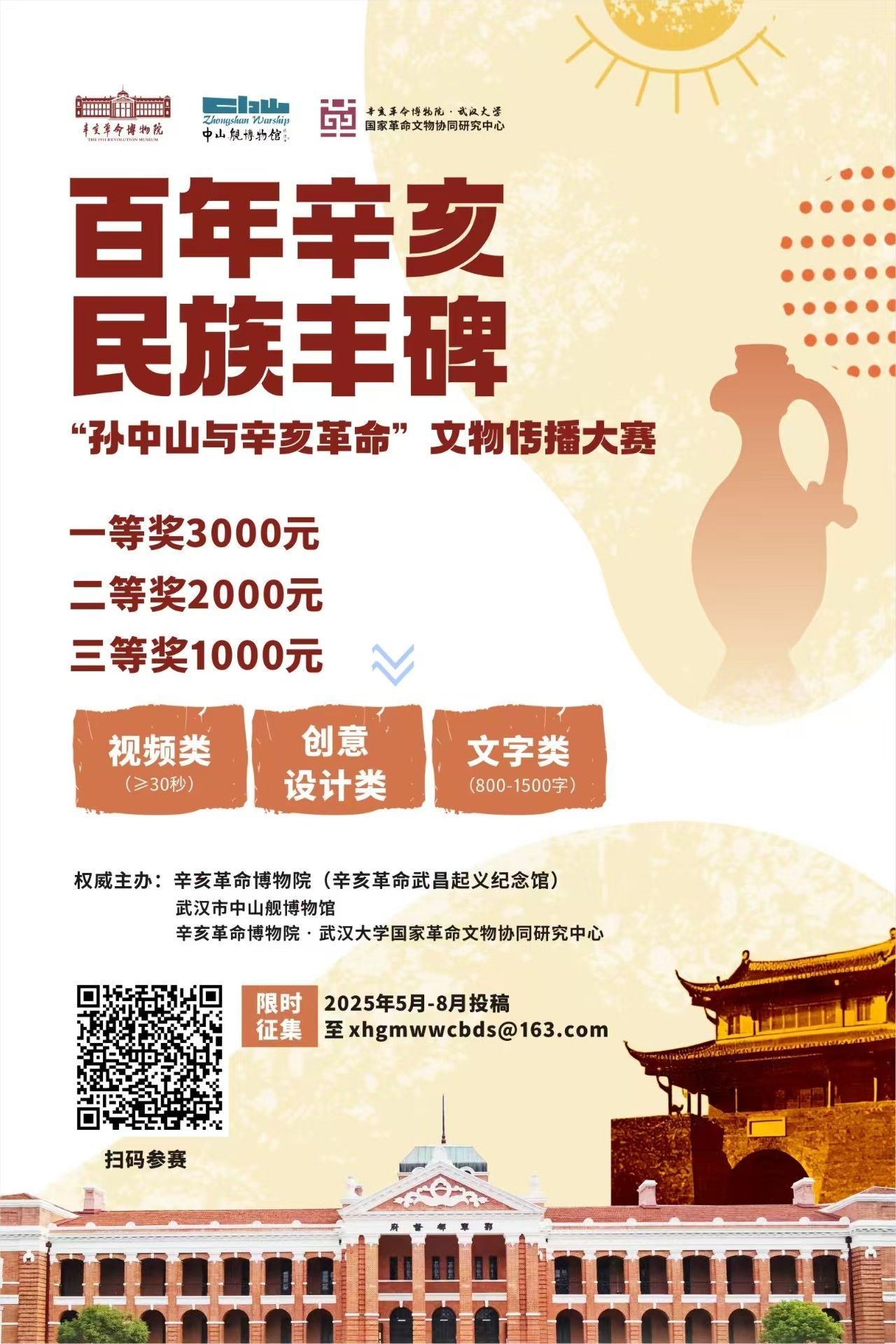

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像