步入辛亥革命博物院,穿越静谧的展厅,我的目光最终定格在一方素绢之上。那是孙中山先生题写的“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”。墨迹历经百年,依然苍劲如龙,每一笔一划仿佛都凝聚着那个风云时代的全部力量。暖黄射灯下,这十六个字与展厅另一端阳夏战争的老照片遥相呼应,共同诉说着那段破旧立新的壮阔历史。

回望历史,不难发现辛亥革命最深刻的意义,在于它为中国这艘古老的航船,在沉暮与新生交织的十字路口,毅然调转了航向,使其艰难却坚定地驶向了近代化的主航道。它以一种前所未有的决绝姿态,动摇了延续数千年封建王朝的根基。《临时约法》对“主权在民”的确立,《民报》对崭新国民精神的呼唤,以及街头巷尾那些剪辫、废跪所象征的人格觉醒,共同汇成一股不可逆转的时代洪流。它成功地为中国社会注入了全新的政治基因与精神火种,使“共和”落地成为全民追寻的理想。从此,中华民族告别了在王朝循环中的被动沉浮,开始以主体的姿态,主动汇入那“世界潮流,浩浩荡荡”的进程,踏上了追寻民族复兴与现代化的漫漫新征程。这是一场伟大觉醒的开端,一个古老文明在时代剧变中探寻自我新生的壮阔序章。

文物静默无言,却能映照出一个时代的风起云涌,无数仁人志士对革命信仰的坚持与实践。在武汉阳夏战场上那41个昼夜的坚守,是万千志士以血肉之躯为新生共和国铸就的基石。敢死队队长黄祯祥血衣上“光复汉土”的誓言,与孙中山先生“振兴中华”的召唤,共同谱写了那个时代最悲壮的交响。历史虽已远去,精神已然长存。如今的武汉,不仅以128家博物馆、众多革命旧址守护革命文化资源,更将这份“敢为天下先”的精神化作城市发展的内核动能。从光谷的国家存储器基地勇闯科技前沿,到长江经济带枢纽港联通全球,历史的精神遗产在这里转化为现实的创造伟力。

静卧于展柜的文物,实为贯通古今的精神桥梁。2025年数据显示,辛亥革命博物院年均参观人次达150万。当少先队员在展柜前俯身记录,当银发长者对孙辈讲述“孙先生的故事”,当孙中山的题字通过数字技术,与今日武汉的繁华夜景在屏幕上叠印交汇,历史便不再是书本上的文字,而是化为可感可知的精神源泉。它带动着红色旅游的热潮,让首义文化区年均吸引游客超百万人次,更多人因此而走进武汉,在触摸历史中读懂这座城市,乃至整个民族的精神内核。

站在新的历史节点,凝视这方手书,百年前那求新求变的浩荡风雷,已沉淀为这座城市一往无前的精神底色。它赋予今日武汉的,不仅是历史的荣光,更是开创未来的胆识与智慧。从武汉抗疫的众志成城,到建设国家中心城市的奋勇争先,这座英雄之城正以更加开放的姿态拥抱世界。在民族复兴的伟大征程中,先辈们开启的现代化征程,正在我们脚下延伸,那份唤醒民族的觉醒之光,必将在砥砺前行中照亮通往未来的崭新航程。

稿源:荆楚网

作者:宁莎莎(蔡甸区委组织部)

责编:叶辉

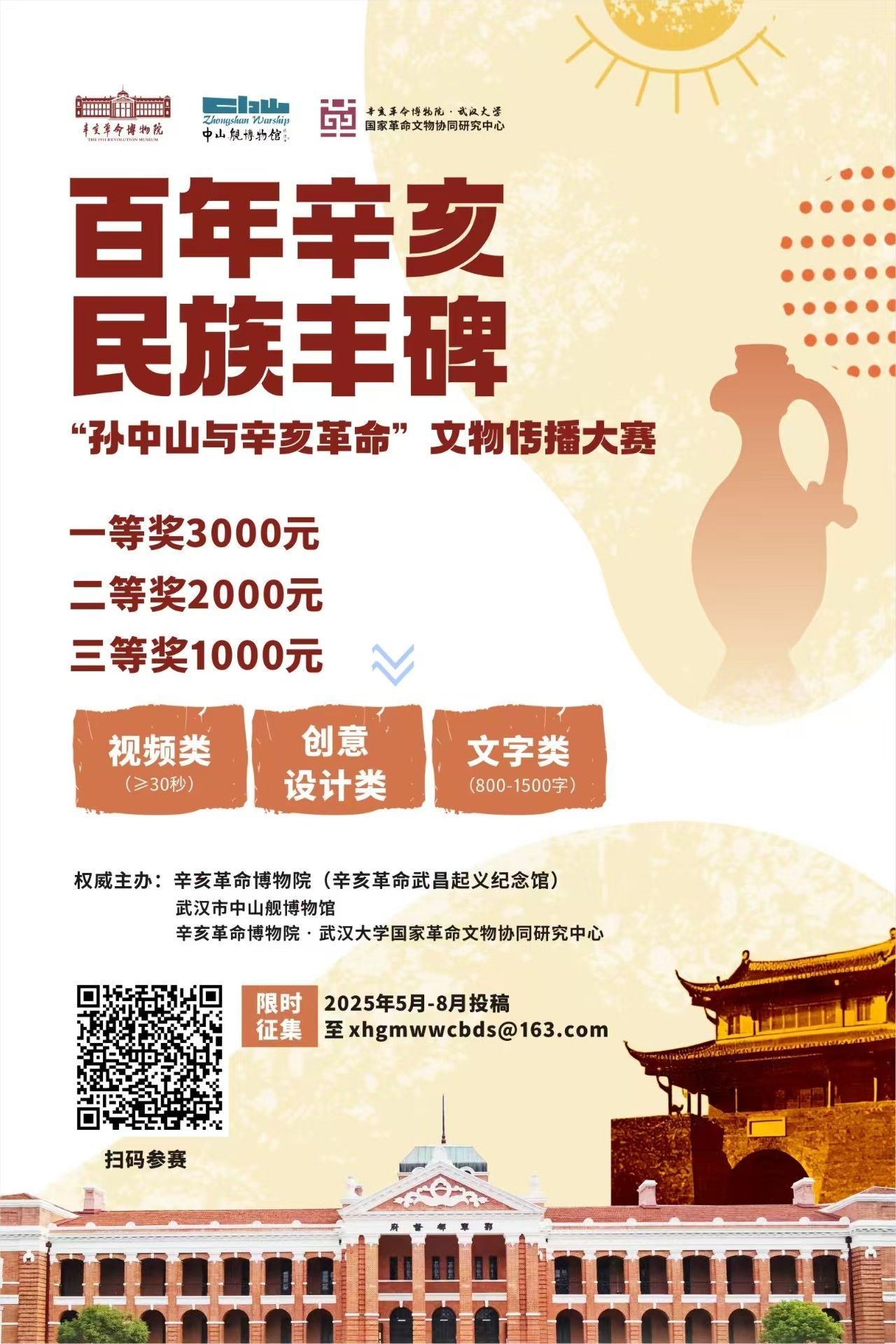

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像