我是一双草鞋,麻线拧成的鞋帮还带着苏区的泥土气,鞋底防滑纹里藏着近百年的时光故事。1933年秋,鄂豫皖苏区的一间土坯房里,张婶的手在我身上穿梭,被磨破的指尖缠着布条,木梭绕着黄麻,每绕一圈就念叨着“盼红军走稳路,早打胜仗”。那时苏区妇女会正组织“百双草鞋送前线”,像张婶这样的百姓,白天种粮,夜里就着煤油灯编草鞋,我和百余双同伴一起被送到了红军某部,从此踏上了跟着党前行的路。

1934年10月,我随中央红军踏上长征路。夹金山的雪没到脚踝,战士把我揣在怀里焐着,怕冻硬的麻线磨破脚。松潘草地的泥潭里,他踩着我一步步探路,泥浆漫过鞋帮,却没让我掉进深沼。夜里宿营,我听见战士们围着火堆读《星星之火,可以燎原》,毛主席的话透过风雪传过来:“中国革命高潮快要到来,它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船。” 那时我不懂什么是“革命高潮”,只知道战士们把干粮省给伤员,把仅有的布片裹在我的鞋帮上。这双鞋连着战士的脚,也连着百姓的盼。遵义会议后,队伍走得更坚定,我看着战士们沿“农村包围城市”的路避开敌人主力,在村里得到百姓接济,贵州老乡送的玉米饼,云南大娘补的鞋帮,都和张婶的心意一样暖。1936年10月,三大主力在甘肃会宁会师,我鞋底的麻线已磨断好几处,却陪着战士走完二万五千里,见证了星星之火渐成燎原之势。

抗战爆发后,我随部队转战华中,1938年武汉会战期间,我被战士穿在脚上往返长江北岸战壕。那时武汉街头都是支援前线的百姓,汉阳兵工厂的工人连夜赶制武器,码头挑夫帮着运物资,大家都憋着“保卫大武汉,不让鬼子进来”的劲。虽然最后部队为保存实力转移,但我见过战士们在龟山阵地坚守,也见过百姓冒着炮火送粮。这种“军民一心”的劲,和长征时一模一样。后来一次突围中,战士的脚被弹片划伤,只能脱下我塞进山洞,我在大别山的山洞渐渐被泥土覆盖,却没埋掉鞋帮上那股百姓与党同心的温度。

直到2005年,文物工作者在大别山考察时发现了我,经修复,2007年党的十七大后,我被送进了武汉辛亥革命博物院。这里的展柜很暖,身边的“战友”很熟,有红军用过的油灯、苏区生产的三管土炮,还有抗战时期的纺车。讲解员说,我们这些“老物件”是“不忘初心”的见证者,我也从此有了新任务,给参观者讲过去的故事。

党的十八大以来,我见过太多动人的场景。春天,研学小学生围着我听“草鞋里的军民情”,有个孩子指着我的补丁说:“红军的鞋这么破,还能走那么远!” 夏天,高校大学生来做社会实践,主题是“从苏区草鞋看党的群众路线”;秋天,外地游客带着老人来,老人摸着玻璃说:“我爹当年也给红军编过这样的鞋,现在武汉变化真大,他要是能看见就好了。”冬天,展厅外银装素裹,有学生摸着加绒鞋说“长征路上的冬天比这冷十倍”,他们暗自发誓要好好学习,做“武汉的火种”。我望着窗外,长江大桥上车水马龙,光谷的高楼里灯火通明,昙华林的巷子里飘着咖啡香,这就是当年张婶和战士们盼了一辈子的“好日子”。如今,高铁通到了苏区旧址,那里成了“长征国家文化公园”旅游胜地,党带领人民走的“致富路”,比长征时更宽、更稳。

有时夜里,展厅的柔光落在我身上,我会想起张婶的手,想起长征路上的雪,想起武汉会战的炮火。2025年的晨光漫进展柜,我看见孩子们在画“我心中的武汉”,画里有长江的浪、红楼的墙,还有一双小小的草鞋。现在的我,不再是一双能走路的草鞋,而是一座跨越时空的桥,一头连着烽火岁月里百姓对党的信任,一头连着和平年代里人民对美好生活的向往。我知道,只要还有人记得我的故事,记得党和人民同心走过的路,这“星星之火”就会一直传下去,照亮更远的未来。而我,会一直在这里,把“敢为人先”的辛亥革命精神、“追求卓越”的武汉精神,讲给每一个来听故事的人。

稿源:荆楚网

作者:汤佳男(蔡甸区发展和改革局)

责编:叶辉

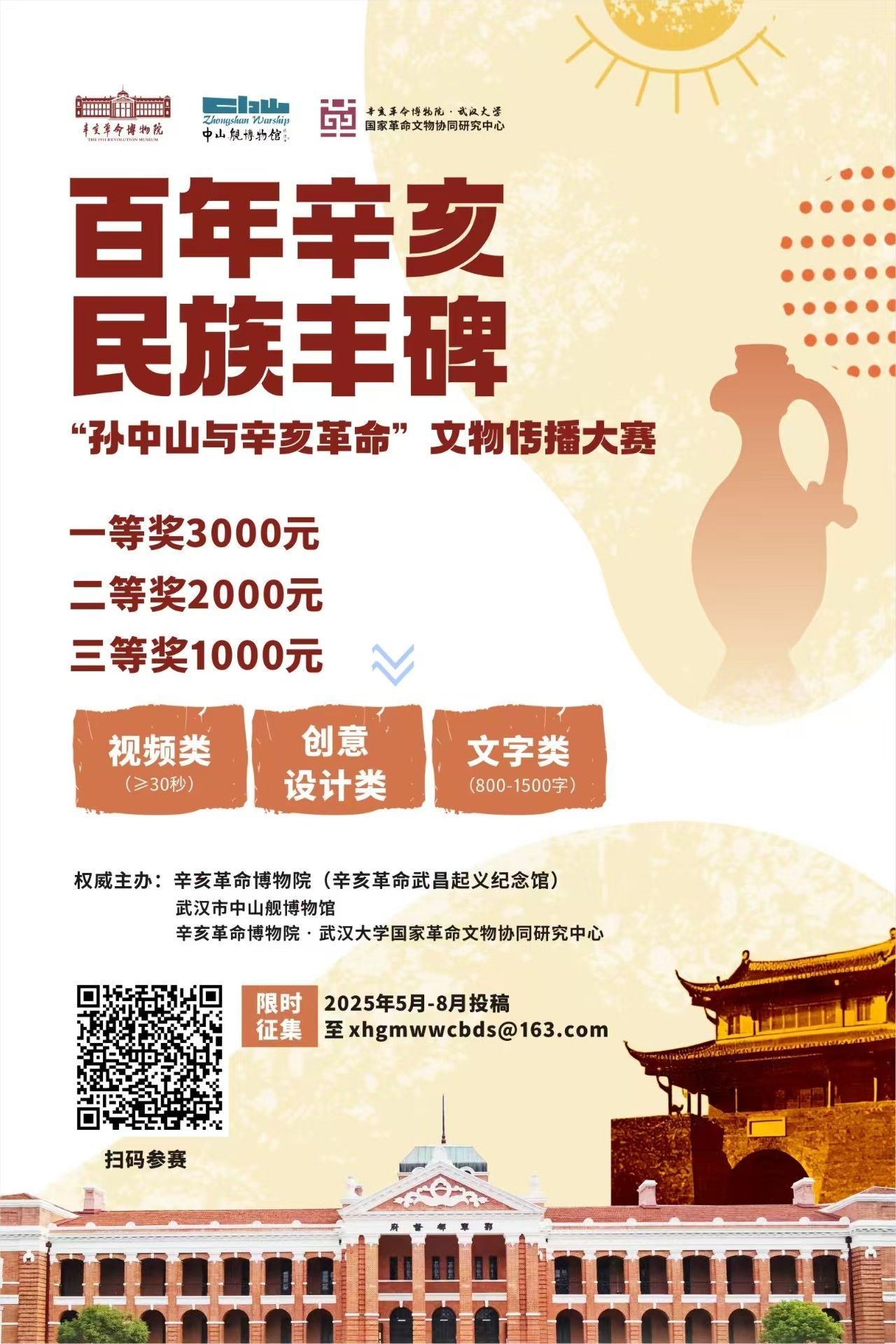

为了让更多公众参与、展示个人作品,本次大赛征集预计将持续至8月底,经综合评审后,将为获奖者颁发证书和奖金,同时择优在主流媒体和博物院宣传平台进行专题展示。

投稿请发送至指定邮箱 xhgmwwcbds@163.com,邮件标题需按【辛亥革命文物传播作品征集】类别 + 姓名(集体名)+ 参赛作品标题规范填写,内容备注联系方式。

点击链接,参与百年辛亥 民族丰碑——“孙中山与辛亥革命”文物传播大赛!

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像