联合国环境规划署执行主任英格·安德森接受《高端访谈》独家专访,她说中国生态文明建设成就超出预期。中国“十五五”规划关于绿色转型的部署让她倍感喜悦。她还表示,习近平主席对多边气候行动的坚定支持对世界意义重大,“当我们看到像中国这样的大国领导人站出来表示,这些议题需要全球对话,而全球对话须通过多边主义实现时,这给予我们力量。”

当“绿水青山就是金山银山”理念与世界相遇,会激荡出怎样的回响?“十四五”时期中国生态文明建设成就显著,她对“十五五”规划有何展望?联合国气候变化大会11月开幕,面对气候行动中的分歧与挑战,国际社会应该如何凝聚共识,携手应对呢?让我们在对话中寻找答案。

安德森:感谢你们再次邀请我。时隔两年,能再次接受你们的采访我感到很荣幸!

邹韵:我们先从一些最新动态聊起。您此前将2025年称为环境问题的关键一年。为什么这么说?可以请您详细地介绍一下全球气候议程的最新进展吗?

安德森:2025年之所以重要,是因为我们马上要举行第30届联合国气候变化大会。根据《巴黎协定》,各缔约方约定每5年提交新的国家自主贡献,这相当于我们对气候行动作出的承诺,明确当下及未来的气候行动方向。2015年巴黎气候变化大会上(COP21),各缔约方首次提交了国家自主贡献。下一轮提交因新冠疫情推迟了一年在2021年格拉斯哥气候变化大会上提交。现在我们需要在第30届大会上提交新一轮国家自主贡献了。在这次大会上,我们必须拿出更具力度的行动方案,这一点至关重要。在自然保护领域,情况同样如此。我们此前通过了“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”,现在我们需要关注当前的自然保护工作进展如何,我们还需要完成哪些关键任务。还有污染治理,这是第三个议题。我们已就化学品管理、废物处理等议题达成多项共识,同时也在推进塑料污染治理相关条约的谈判。我们今年需要全面审视这些议题的进展。在此,我必须特别感谢中国的努力,因为中国在上述每一个领域都积极参与。我也期待能与你就此展开更深入的探讨。

邹韵: 太好了!谈及中国在环境议题上取得的进展,习近平主席今年9月宣布,到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%,力争做得更好。请问您如何解读中国这一新气候目标的内涵及其重要意义?

安德森:该目标意义重大。我们很高兴看到中国在推动可再生能源发展方面取得了巨大进展。中国每年有2至3千亿瓦新增风能和太阳能装机容量并网发电。这一装机容量令人惊叹!中国目前煤炭的使用比重依然较高,这是现实情况。但中国正在努力实现可再生能源在总装机容量中占比60%的目标,该目标颇具雄心,中国也取得了切实的进展。此外,在今年9月联合国气候变化峰会期间,我们也通过视频见证习近平主席宣布了新目标:到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%,力争做得更好。实际上,中国的表现已超出预期,这次也可能会超额完成目标。因为我们已经看到中国可再生能源装机规模快速提升。

邹韵:在联合国气候变化峰会现场聆听习主席的讲话时,您当时有怎样的感触?特别是当前全球环境议题面临诸多挫折,部分国家收回此前作出的承诺,而中国却依然积极行动、力求作出更大贡献,您对此作何感想?

安德森:我当然特别高兴,但同时也心生担忧。因为从全球范围看,我们依旧没有达到目标。虽然全球排放增速有所放缓,从过去的1.7%降至0.3%。但是从全球层面看,总排放量的上升趋势还是令人担忧。因为这意味着,如果我们希望将全球气温升幅控制在1.5摄氏度内,那么就需要在2030年前将排放量减少约47%,该目标极为艰巨。接下来面临的问题是如何快速实现减排。这正是习近平主席“力争更好”所传递的理念:日复一日,全力以赴。我们希望每个国家都能秉持这一精神——“力争更好”。

邹韵:安德森女士,我们讨论的是全球性议题,需要各国协同努力,中国确实在积极行动,某些国家却撤销此前所作承诺,推卸环境责任。作为联合国环境规划署执行主任,您是否对国际合作受阻感到担忧?当前亟须采取哪些措施来加速国际社会的共同行动?

安德森:联合国拥有193个成员国,其中192个国家仍认同并全力推进《联合国气候变化框架公约》和气候目标,这正是联合国必须坚守的核心。我们欣慰地看到,这192个国家展现出了实现目标的坚定决心。当然,我们尊重各成员国自主决策的权利,这是国际社会的运行规则。虽然一个国家作出不同的选择,但世界上其他国家仍在继续前行。可喜的是,我们正亲眼见证生态文明与绿色清洁发展如何成为就业、机遇、增长与安全的驱动力,越来越多的国家认识到这一点。当前,包括中国在内的众多国家正在积极行动。我必须同时指出,欧洲、非洲、亚洲、拉丁美洲的众多国家,以及加拿大这样的北美国家也在贡献力量。重要的是,我们不应丧失信心,要看到世界仍在向前迈进。

邹韵:安德森女士,我们聊聊中国在环保方面的进步。习近平主席在担任浙江省委书记时提出的“两山”理念,如今已成为国家生态文明建设的重要指导思想。您在上次采访中,曾赞赏“绿水青山就是金山银山”这一表达富有诗意,当时这在中国的社交媒体上引发了热议。您认为“两山”理念在推动生态文明建设和绿色转型方面最独特的意义体现在哪里?

安德森:我认为,这句话为复杂深刻的理念赋予了诗意的表达,其中的“两山”,一座是绿色的生态之山,一座是金色的富足之山。有了这么一句表达,人们很容易就能想象到清澈的河流在阳光下闪耀着银色的光芒,画面感很强。这个理念还表达出环境保护与自然的纯净,是一个国家的财富,也是一个国家留给当下与未来世代的礼物。当这种理念能够进一步转化为增长、就业、机遇和健康的生活方式时,人们就能够理解这个理念。我认为,中国正是通过这样生动的诗意表达,让生态理念融入经济规划和国土规划的实际行动当中。而这种表达的对象是拥有数千年文化底蕴的中国人民,因此他们能够体会到这份诗意的美感,也能理解其背后蕴含的生态文明理念,这也正是其引起我共鸣的原因。如今我们看到,“两山”理念正在全中国范围内精准地落实推进,让人们切实感受到它所带来的益处,比如农业更健康高产,河流更清澈,空气更洁净,工业生产更加清洁化、智能化、机械化。这是一条所有国家都曾经历、正在经历并将继续走下去的绿色发展之路,只是每个国家所处的发展阶段不同而已。而中国的做法则面向未来,为人民描绘出清晰而生动的发展蓝图,让人们看到前进的方向。这种方式极具力量,也正是我们如今所看到的中国实践。我们确实看到空气更清新了,绿水青山也更多了。这一切都意义非凡!就像我说的,这是给予我们这一代和子孙后代的礼物。

邹韵:通过这一理念,中国正让愿景一步步成为现实。

安德森:非常精确地描述。

邹韵:事实上,今年也是“两山”理念提出20周年。您如何理解“两山”理念在推动全球生态系统建设过程中的国际意义?

安德森:我认为其他国家可以从自身实现可持续发展目标的角度来理解“两山”理念。许多国家已经逐渐吸收了这一理念,并且正在积极探索如何治理高污染行业,并切实将生态保护视作创造财富的途径,视作推动农业更具活力的方式,同时也将其视作发展生态旅游的契机。所以我认为,在全球层面人们对这一理念已经有了深入的认识。不同国家可能会使用不同的表述和词汇来描述这一理念,尽管不及中国和习近平主席所提出的那般富有诗意,但其核心理念在国际社会已得到广泛认同。

邹韵:太好了!接下来我想给您看一段视频,内容与您的下一站行程相关。请您看一下画面,这是一群大象。先提供一些背景信息:在2021年,这群大象吸引了中国以及全球观众的广泛关注。

安德森:我也关注它们了。

大象安然午休的景象,描绘着一段保护生物多样性的佳话。2021年,云南一群野生亚洲象北上又南返,“旅程”达1000余公里,吸引了全球目光。象群所到之处,沿途群众悄然避让,为大象们准备玉米、香蕉等食物,对大象保持了极大的爱护与宽容。中国政府与群众保护大象的行动赢得世界点赞。美国《华盛顿邮报》、日本朝日电视台、英国《卫报》、路透社等媒体纷纷追踪大象的足迹,外国网友说:“这个事情发展了这么久恰恰证明了人们的耐心。其他国家可能就直接把它们麻醉,移回丛林里了事。” 也有网友表示,“我很高兴看到政府对待它们的方式充满尊重。我希望它们最终能找到一个安全且有充足的食物和水的地方安顿下来。70%的野生动物在过去的50年里灭绝了。我们必须尽全力拯救这些动物。每一只动物都是珍贵的。”

2021年10月,习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上表示,云南大象的北上及返回之旅,让我们看到了中国保护野生动物的成果。一年多以后,中国作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主席国,引领国际社会推动达成了“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”,为全球生物多样性治理明确了路径。

邹韵:许多人将这次“大象之旅”视为中国在生物多样性保护和生态系统建设方面取得进步的生动范例。您对此有何看法?云南以自然风光和生物多样性闻名,您期待在云南获得怎样的体验?

安德森:首先,这群“游走”的野象创造了如此美好的故事,我们亲眼见证了人们如何守护它们。沿途没有人骚扰象群,即便它们穿越农田时可能造成破坏,但当地民众始终聚焦于如何确保象群能够自由迁徙,让它们平安抵达目的地,不遇到任何危险。这确实是一个例证,展现了人类文明应该如何行动。当我们呵护自然时,自然也会回馈我们,道理就是如此简单。我非常期待我接下来的行程,因为云南这个独具魅力的省份我一直无缘到访。此次云南之行不只是观光之旅。我们将重点讨论昆明生物多样性基金。中国设立该基金的举措意义重大。未来10年,中国将向“全球南方”国家提供超2亿美元资金,助力这些国家借鉴中国过往和当下的经验开展生物多样性保护工作。这一行动充分彰显了南南团结与南南合作的深厚力量。

邹韵:该基金设立于2024年5月,您当时在北京。

安德森:是的。

邹韵:您在北京见证了这项具有里程碑意义的倡议落地,这也是发展中国家首次推出此类基金。

安德森:没错。

邹韵:安德森女士,您认为该基金最重要的意义是什么?

安德森:生物多样性正面临威胁。中国设立的基金将专门支持“全球南方”国家实施关键项目,旨在遏制并扭转生物多样性丧失的趋势。其目标并非将自然封存在博物馆或保护区,而是让自然在我们的城市、农田和后花园中蓬勃生长,自然不是我们围个栅栏、在自家欣赏的美景,自然应当随处可见。这项基金将协同其他资金,支持“全球南方”国家的项目、倡议与政策,促进自然保护,助力实现 “昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”中的23项目标,确保其在2030年前全面落实。

从推动生态环境资源司法保护,到共同探讨全球气候治理多边进程,安德森本次访华议程涵盖应对气候变化、生物多样性保护、塑料污染治理等多领域合作。

广泛合作的背后,是中国“十四五”时期生态文明建设的坚实步履。这五年,绿色已成为神州大地的鲜明底色:森林覆盖率提高到25%以上,新增森林面积相当于1个陕西省的面积,贡献了全球新增绿化面积的四分之一;长江、黄河全线达到二类水质标准,每3度电就有1度来自绿电。中国积极培育和壮大绿色生产力,通过南南合作与120多个国家分享可持续发展经验。从青藏高原生态屏障到“非洲光带”援建项目,当长江呈现“一江碧水向东流”的壮美画卷,当蒙内铁路为野生动物保留迁移通道,世界见证着东方智慧对“人与自然和谐共生”的深刻诠释。

邹韵:安德森女士,您多次到访中国,持续关注中国环保事业的进展。在环境保护领域,中国哪些成就最令您印象深刻?中国为全球环境事业作出了哪些重要贡献?

安德森:刚刚在坐车途中我告诉同事,我首次访华是1990年,到现在已30余年。那时的中国与现在截然不同,我向年轻的中国同事描述了当年的景象。

邹韵:那时候我们这一辈还没出生。

安德森:可以说,我非常有幸,能在一段比较长的时间里经常有机会访问中国这个美丽而辽阔的国家,亲眼见证其近20年的飞速发展,尤其是最近10年的加速变革。中国的贡献是显而易见的。中国曾经完全依赖煤炭,煤炭使用分散度高、污染严重,但中国现在已经在可再生能源领域实现了巨大突破。近期,中国在内陆地区投资建设了高山光伏项目。我今天刚刚在其他国家的报纸上读到一篇文章,文中就提到了这个高山光伏项目,说其装机容量相当可观。这类太阳能装置建于山地高海拔处,因为那里的空气纯净稀薄,能获得最高的太阳辐射强度,面积约相当于6个美国纽约曼哈顿区。而且,这个项目启动非常快。此外,中国在风能与水能领域也有相应进展。在生物多样性保护方面中国同样成就斐然。在此次中国环境与发展国际合作委员会年会上,当我了解到即将于2026年启动的“十五五”规划所包含的相关部署时,我倍感喜悦!中国正开启又一个令人振奋的全新篇章。

邹韵:当今世界面临诸多挑战,包括气候变化和污染。与此同时,全球治理也正处于关键时期。中国国家主席习近平近日提出了全球治理倡议。该重大倡议呼吁各国共同合作,应对全球挑战,推动构建更加公正合理的全球治理体系。气候变化和环境保护等议题也是该倡议的重要组成部分。安德森女士,请问您如何理解习近平主席提出的这项倡议在推动多边气候行动方面的意义?

安德森:当我们看到像中国这样的大国的领导人站出来表示,这些议题需要全球对话,而全球对话须通过多边主义实现时,这给予我们力量。因为这些是全球性问题,需要全球性解决方案。需要共同探讨。是,要实现公平困难重重,但是我们要携手共进、开辟道路。我们不能只因某些国家仍处于发展进程中,就将其抛在身后。富裕国家更无权为追求自身发展而污染环境,最终却让贫困国家陷入气候困境。因此,我们必须将地球上的各国视为一个整体,一个置身于联合国伟大旗帜下的人类国家。我们同属人类大家庭,在我们赖以生存的地球及其气候环境中相互依存。因此,关注公平公正的转型进程、落实各方作出的承诺,并将其作为核心支柱纳入发展思维范式,意义重大。正如我所说,当一位领导人站出来明确表态时,他的举动会产生广泛共鸣。从联合国角度出发,我们非常欢迎这样的声音。

邹韵:安德森女士,再次感谢您参与《高端访谈》,感谢您就气候变化和全球环境议题分享您充满诗意的深刻见解,感谢您!

安德森:很高兴接受这次采访,谢谢你!

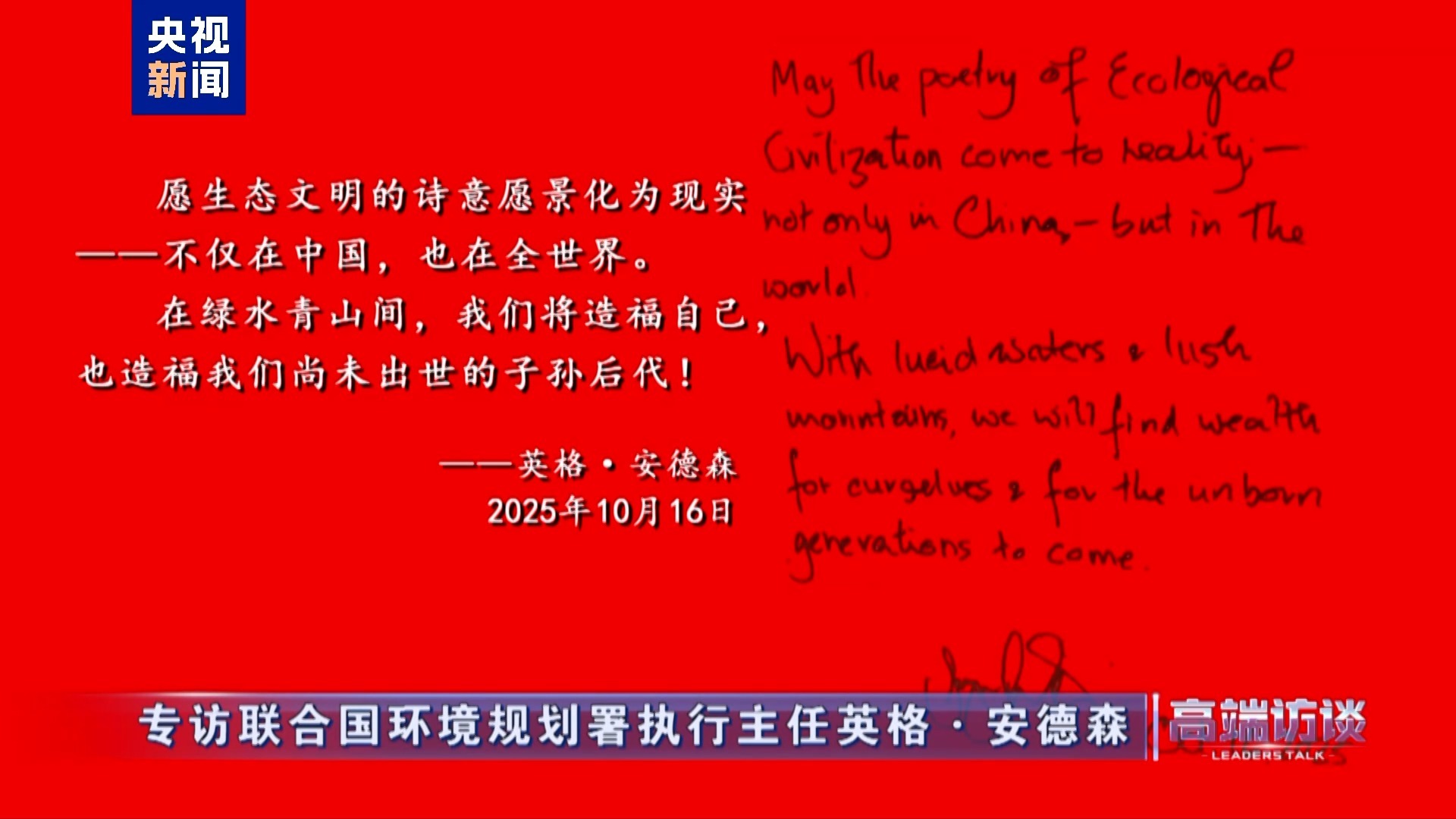

联合国环境规划署执行主任英格·安德森在接受总台专访后题词:

愿生态文明的诗意愿景化为现实——不仅在中国,也在全世界。在绿水青山间,我们将造福自己,也造福我们尚未出世的子孙后代!

——英格·安德森 2025年10月16日

在专访中,安德森表示,从20世纪90年代起,她有幸在一段较长的时间里多次访问中国,见证这个美丽而辽阔的国家在生态文明建设方面的伟大成就,尤其是近10年的加速变革。她还表示:在对有关生态环境的最新政策部署进行了解和研究后,她认为“十五五”规划将成为中国迈向未来的又一巨大飞跃。

总策划丨慎海雄

总监制丨李挺

监制丨申勇 张勤

总制片人丨潘林华 解立楗

制片人丨阴丽萍

记者丨邹韵

摄像丨路一鸣 柳明 李向伟

策划丨钱思羽

编导丨胡炜炜 顾雪嘉

外联丨韩硕 庄莹

配音丨姚宇军

新媒体丨宣霁祐 钟一宁 王若同 张雪晴

技术监制丨刘昭明

视觉包装丨冯锋 崔晨

后期主管丨赵辛

后期制作丨李昊 欧鹏鹏 钱子琦

音频丨王博谦

技术支持丨诸葛明 陈浩

鸣谢丨联合国环境署驻华代表处

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像