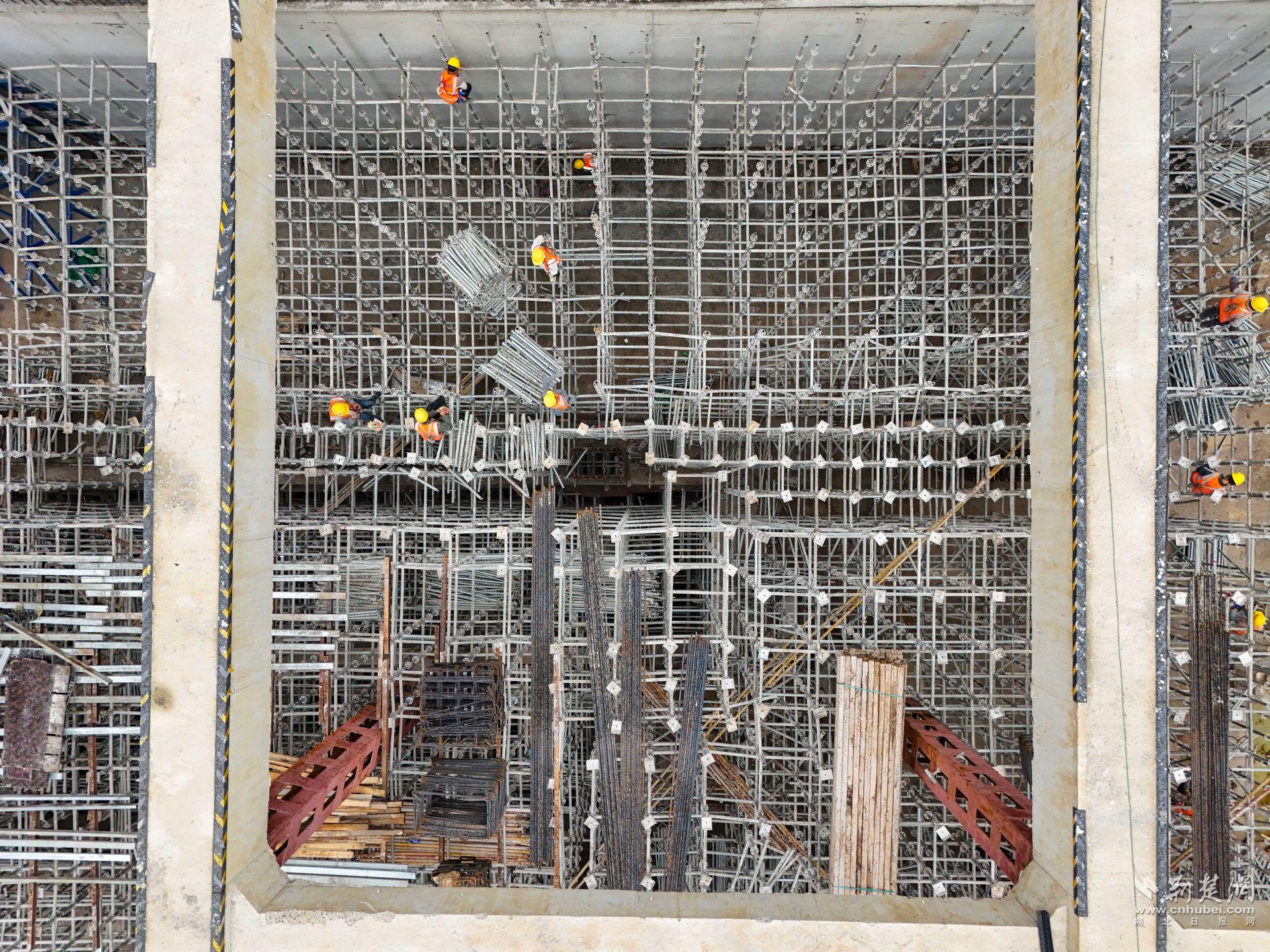

荆楚网(湖北日报网)讯(记者 何婧 通讯员 王越 鲁俊 赵志宏)作为贯穿武汉三镇的首条地铁环线,轨道交通12号线不仅是缓解交通压力的重大基础设施工程,更是提升城市功能、改善民生福祉的关键项目。

自2020年12月启动以来,武汉市城市管理执法委员会联合市住建局、市公安交管局、汉川市城管局、地铁集团及相关区城管部门,多措并举、协同发力,全力保障项目顺利推进,以务实行动践行“人民城市为人民”的理念。

数智赋能提效能 7×24响应机制护施工

12号线全线37个站点同步施工,协调任务繁重。为此,市城管执法委建立了全市统一的7×24小时快速响应机制,构建全线施工点“问题发现—即时响应—闭环处理”的快速通道。

在市城管委指导下,硚口区率先在太平洋站试点建筑垃圾运输“电子三联单”,实现计划上报、扫码出入、消纳确认、数据归档全流程数字化。武汉博瑞宏远工程有限公司负责人阮魁表示:“电子三联单让我们每年节省成本近十万元,管理效率提升20%以上。”

江岸区则依托智慧城管平台,为所有渣土运输车辆安装北斗定位终端,构建“路线+消纳场所”双维度监管系统。系统实时预警异常运输行为,已成功处置30余起违规事件,让监管更精准、运输更规范。

跨市联动拓空间 渣土消纳有出路

随着施工推进,渣土产生量剧增、消纳压力骤升。为破解瓶颈,市城管委创新建立“市域协同、跨市联动”的消纳协调机制,实现资源共享、互补共赢。

今年3月,双墩站因原定消纳场饱和面临停工风险。市城管委迅速启动应急机制,指导硚口区城管对接汉川市城管部门,仅用一天便完成替代场地调配,保障项目不停工。

江岸区在此基础上深化合作,与汉川市签订《建筑垃圾跨市运输监管协议》,新增50万立方米消纳容量,实行“出场查、入场核”的双地协同监管模式,实现跨市运输全流程可控。

值得一提的是,外运至汉川的土方被用于五洲纸业、童车小镇等重点项目建设,变“弃土”为“资源”,实现区域协同与循环利用的双赢。汉川市城管负责人表示:“这不仅是消纳,更是共建共享的实践。”

主动审批上门办 企业跑出“加速度”

为抢抓建设“黄金工期”,城管部门变“坐等审批”为“主动上门”,大幅提升行政效能。

江岸区实行“一线工作法”,深入施工现场精准指导,量身制定处置方案,并推行“三减一优”审批模式——减材料、减环节、减时间、优服务。通过“帮代办”,企业审批周期由10余天缩短至3—5天。

汉阳区则在汉太区间工程中创新“容缺办理”机制,在手续未完备的情况下先行核准,确保施工不断档。项目负责人表示:“正是城管部门的主动服务,让我们抢回了关键工期。”

温情执法化矛盾 “静音护考”暖人心

地铁12号线多点位处中心城区,施工噪声问题敏感。城管部门坚持“管理有力度、执法有温度”,以“绣花”功夫化解“邻避”矛盾。

硚口区设立“党员降噪工作室”,推广电动设备、搭建降噪棚,并深入社区走访沟通。2025年高考前夕,一名家长投诉夜间施工扰民,执法队员连夜到场协调,促成施工方承诺“静音护考”,赢得居民理解。

汉阳区针对施工段穿越武汉船舶职业技术学院校区的特殊情况,制定“校园特别保护”机制,严控夜间施工、限速进出、禁鸣笛作业,在保障教学秩序的同时确保施工安全。

绿色通道提速度 守住环保底线不松劲

面对施工过程中的突发情况,各区城管部门开辟“线上+线下”双绿色通道,为重点项目提供“全天候”保障。

硚口区与汉川市建立线上函件往来机制,将原本数日的跨区域纸质审批缩短为“即办即批”。项目方表示:“数据多跑路,我们就能更专注施工。”

2024年底环保禁运期间,硚口区协调生态环境部门为关键站点争取应急作业窗口,并组织夜间现场值守,实现监管与服务并行,既保环保红线,又保工程进度。

共建民生工程 共绘城市新图景

从数智赋能到跨域协同,从主动审批到温情执法,武汉城管部门以务实举措全程护航地铁12号线建设,为城市高质量发展注入坚实动能。

“城管部门的贴心服务,为我们解决了施工中的不少难题。”太平洋站项目书记张敏说。

武汉市城管委建设处负责人周娅娟表示:“下一步,我们将把‘数智赋能、跨市协同、主动服务’的经验固化推广,为更多重大项目建设提供更高效、更温暖的城管保障。”

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像