7日晚,湖北疾控微信公众号发布健康提示,全文如下:

近期天气炎热、局部地区降雨频繁,蚊虫已进入快速繁殖期,基孔肯雅热、登革热等蚊媒传染病在部分国家和地区流行。非洲、东南亚地区以及我国广东等省份发生基孔肯雅热疫情,登革热疫情也进入快速上升期。

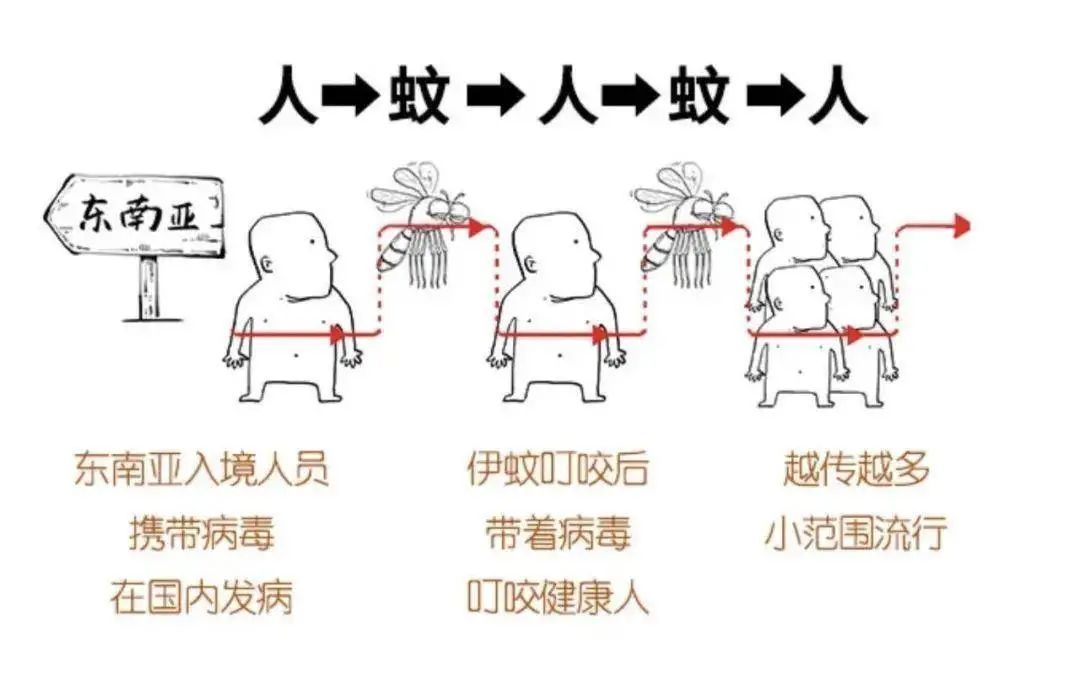

随着暑期出境游以及从广东佛山等沿海地区来(返)鄂人员增加,基孔肯雅热、登革热输入我省,引起本地传播的风险较高。

在此,湖北省疾控中心呼吁广大群众积极参与爱国卫生运动,注意防蚊灭蚊,加强个人防护和健康监测,共同做好防控工作。

科学认识

登革热和基孔肯雅热

登革热和基孔肯雅热都是经伊蚊(俗称“花斑蚊”“麻蚊子”)叮咬传播的急性传染病。

咳嗽、打喷嚏、聊天及其他日常接触不会引起感染,病毒主要是通过伊蚊叮咬传播。人群普遍易感。

白纹伊蚊,俗称“花蚊子”“毒蚊子”到底什么来头?湖北疾控中心对此进行解答。

潜伏身边的 “病毒运载者”

白纹伊蚊是双翅目蚊科伊蚊属昆虫。卵、幼虫和蛹都在水中生长发育,成蚊则在陆上生活,常喜栖息在阴暗、避风之处。

源于东南亚,是东南亚和中国的常见蚊种。

白纹伊蚊的分布地区,北至沈阳,经河北秦皇岛,山西太原,甘肃天水、陇南,四川雅安,至西藏墨脱一线及其东南侧大部分地区。在湖北省的活跃期为5—10月。

我国伊蚊分布。(图片来源:中国疾控中心传染病防制研究所媒介生物控制室)

传播能力:伊蚊属中的白纹伊蚊和埃及伊蚊是主要媒介。当它们叮咬感染病毒的人或动物后,病毒会在蚊体内复制8~10天,随后进入唾液腺,此时蚊子便成为 “移动病毒库”,通过叮咬将病毒传给健康人。

叮咬偏好:白纹伊蚊全天均有吸血习性,活动高峰多出现于早晨日出前1~2小时和日落前2~3小时,通常后一个时段高峰较前一个时段高峰明显,且随着时间的延长,吸血频率增多,这一生物学特性,对登革热病毒等传播具有重要的流行病学意义。

气候因素:白纹伊蚊幼虫生长发育和活动规律与气温、湿度、降雨量等自然气候因素密切相关。雨量充沛且温度适宜的6~9月伊蚊幼虫密度较高,其发育最适宜气温在28℃左右,最适宜水温是16~18℃。对于全年温度较高地区,降雨量会直接影响伊蚊幼虫密度高低。

白纹伊蚊容易引发哪些传染病?

白纹伊蚊所属的伊蚊家族

可以传播多种疾病

以下是其中4种较典型的传染病:

登革热

由登革病毒引起,潜伏期1~14天,通常是5~9天发作,症状包括高热、头痛、肌肉关节痛、面胸部皮肤潮红、四肢躯干或头面部充血性皮疹或点状出血疹,重症登革热又称为登革出血热/登革休克综合征。全球每年有数亿人感染。

基孔肯雅热

由基孔肯雅病毒引起,潜伏期为1~12天,通常为3~7天,症状包括高热、寒战、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、恶心、呕吐、剧烈关节痛、皮疹,部分患者可能长期遗留关节问题。

黄热病

由黄热病毒引起,潜伏期通常为3~6天,也可长达10天,症状包括发热、寒战、畏光、腰髋部和下肢疼痛(膝关节为甚)、肌肉疼痛、全身不适、厌食、恶心、呕吐,中毒期可损伤肝脏、肾脏、血液系统。主要流行于非洲和中南美洲的热带地区。

这些疾病在热带和亚热带地区高发,但随着气候变暖,白纹伊蚊的分布范围扩大,蚊媒传染病的风险也在向温带地区蔓延。

寨卡病毒病

由寨卡病毒引起,典型的症状包括急性起病的低热、斑丘疹、关节疼痛(主要累及手、足小关节)、结膜炎,其他症状包括肌痛、头痛、眼眶痛及无力。孕妇感染可能导致胎儿小头畸形。

全面清除蚊虫孳生地

01

清理各类积水

定期检查并清除室内外小型积水,如花盆托盘、瓶罐、废弃轮胎等;填平坑洼地面,硬化和疏通排水沟渠,确保无积水滞留。

02

管理储水设施

蓄水池、水箱、水缸等应严密加盖,及时清理饮水机水槽、宠物饮水碗等易积水处,水生植物容器每周换水并彻底清洗内壁。

03

保持环境清洁

及时清理房前屋后及绿化带卫生死角和垃圾,定期疏通沟渠,确保排水畅通,减少积水死角。

做好个人防护

预防登革热和基孔肯雅热的最佳方法是避免蚊虫叮咬。

01

升级防蚊设施

家庭、单位、学校、工地等人员居住场所可加装纱门、纱窗,室内可使用蚊帐防蚊,还可用蚊香、驱蚊液、电蚊拍等杀灭。

02

做好户外防护

尽量避免在树荫、草丛、水边长时间逗留。外出时建议穿浅色长袖长裤,减少皮肤裸露。

皮肤暴露部位可以使用含避蚊胺(DEET)驱避剂,按照说明书使用剂量、频次涂抹于皮肤外露部位。

婴幼儿在户外活动时以物理防蚊为主,婴儿车上可以使用纱巾或专用小蚊帐。

03

合理安排旅行

外出旅行前查询目的地蚊媒传染病流行情况,科学安排行程。优先选择有纱窗、纱门的住宿场所。

旅行结束后2周内仍需预防蚊虫叮咬,确保不会因隐性感染而传播。

加强健康监测

登革热和基孔肯雅热可防可治可控,不必恐慌,要密切关注自己及家人的健康状况。如出现发热、关节痛、皮疹等症状,请立即就医。

切记:避免自行服用阿司匹林、布洛芬等非甾体类抗炎药!

如果您的小区或周边出现登革热、基孔肯雅热病例,请积极配合开展相关处置工作。

转发提醒

来源:湖北疾控、湖北日报

编辑:陈曦紫 肖苔

审核:苏争