季伟简介

季伟(1914—1940),女,原名王梦玉。四川省丰都县(现为重庆市丰都县)人。1936年加入中国共产党。次年春,离家赴延安,先后进中央组织部干训班和抗日军政大学学习。

1939年4月,由延安分配到河南竹沟镇莫家棚党的一个地下印刷厂当校对。“竹沟事变”后,带领百余名伤病员和印刷厂部分职工,辗转突围到京山八字门。不久,调应城任县委宣传部干事,旋任县委妇女部部长。

1940年春,日寇“扫荡”湖区,致使抗日区乡政权遭到严重破坏。在危难之际,季伟奉命兼任一区区委书记。

1940年9月15日晚,季伟召开各乡妇救会主任会议时被日伪军包围。季伟掩护其他同志突围,不幸胸部中弹,壮烈牺牲,年仅26岁。——来源于《应城县志》

风从龙赛湖吹来

带来清新的水汽

一望无垠的稻田呈现出丰收的气象

饱满的稻穗在微风中轻轻摇曳

在这宁静的清晨

应城市义和镇季伟村长湾

村民们从容地开始了一天的生活

这是寻常的一天,却又不寻常

一群特殊的客人让村里激动起来

“季伟烈士的亲属来了。”

季伟村,这是孝感市唯一一个以抗日英烈命名的村庄。8月21日,跟随烈士亲属,记者走进季伟村,寻访季伟烈士的故事,让她的事迹历久弥新,被更多的人记住。

历经88年,跨越600余公里终“重逢”——

“幺姑,我们来看您了”

王亦禹(季伟烈士侄子)在季伟烈士墓前诉说着对幺姑的思念。

早上九点多

原季伟小学院内的季伟烈士陵园前

围满了自发而来的村民

历经10小时车程

季伟烈士的4名亲属

风尘仆仆从重庆市丰都县赶来

跨越600余公里

只为祭扫85年前牺牲在这里的亲人

——季伟烈士

王亦禹(右2)和同行的亲人在季伟烈士纪念碑前深深鞠躬。

红砖墙围出一片静谧庄严之地。“丹心载史册 浩气贯长虹”十个大字,彰显着英雄的不朽荣光。

阳光也显得肃穆。亲属们的脚步沉重而又坚定,手中紧紧捧着鲜花。鲜艳的花朵轻轻摇曳,仿佛带着故乡的思念与牵挂。

“幺姑,我们来看您了。”季伟的侄儿、79岁的王亦禹眼眶泛红,声音带着一丝颤抖。

王亦禹在季伟烈士纪念碑前捧着故乡的泥土泣不成声。

他和同行的亲人缓缓蹲下

将故乡的一瓶井水和一坛泥土

小心翼翼地洒在墓前

“幺姑,

这是故乡古井的水,

还是那么清甜;

这是故乡的土,

带着家乡的温度。”

王亦禹与同行的亲人将故乡的泥土和井水洒在季伟烈士墓前。

阳光洒在墓碑上,映出季伟烈士的名字,熠熠生辉。王亦禹指尖微微发颤,摸挲着“季伟”两个金色大字。

“幺姑,您参加革命后就再也没有回过家……”“您晓不晓得家里人到处打听您的消息……”“找到您圆了一家人的心愿……”王亦禹断断续续地述说,直至泣不成声。

王亦禹在季伟烈士纪念碑前诉说着对幺姑的思念。

季伟在家排行第八,原名王梦玉、王德英。王亦禹听家中长辈说过,幺姑的最后三封家书分别从河南和湖北寄来,自此杳无音讯。

“那些年月里,家人非常担心她,奶奶终日以泪洗面。新中国成立后,大姑王淑贤曾写信给人民日报社、中央组织部和幺姑曾经的战友同学,四处打听但都没有她的消息。”王亦禹说。

“1990年,我到季伟村(原季伟乡)办事时,老支书张焕生告诉我,村民们多年来都在打听季伟烈士的亲人。如果能帮她找到亲人就好了。”湖北寻找抗战烈士亲人志愿者蔡国元说。

季伟牺牲后,她的身世成了谜。后来应城市通过季伟以前的部下林涯萍以及在北京工作的曾志同志等人,确认季伟烈士的部分信息。

2019年,蔡国元退休后,把寻找季伟烈士亲人作为主要工作。经多方查询,才证实季伟就是王德英。2024年,经过湖北、重庆两地志愿者的努力,终于找到了季伟在丰都的亲人。

从1937年离家到如今,隔着88年时光,季伟和她的亲人们以这种方式“重逢”了。

应城烽火,巾帼英雄的无畏征程——

“鄂中女干部中最难得的人才”

“妇女要走出家庭,走向民族抗日斗争的战场去。”季伟曾在日记中写道。从山城奔赴延安再深入湖乡应城,追寻着季伟的足迹,我们走进了那段烽火岁月。

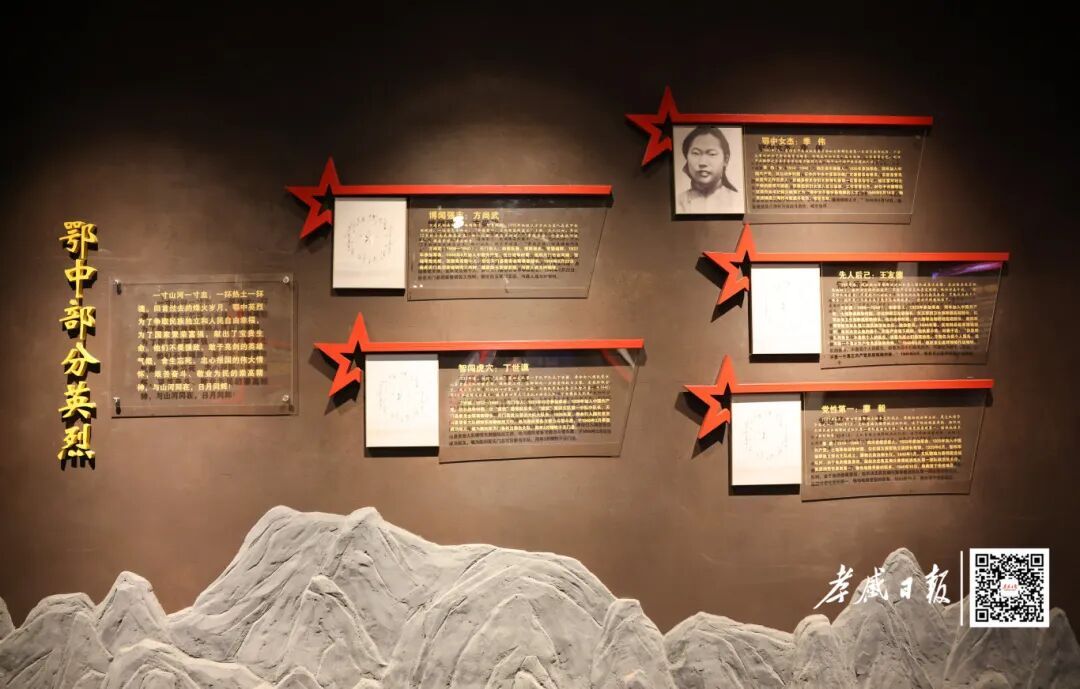

鄂中革命烈士纪念馆部分英烈(右上为季伟烈士)。

1935年,季伟毕业于丰都适存女中,以优异成绩考入重庆大厦高中。在校期间她加入中国共产党。1937年春,她离家赴延安。

“我将到抗日前线,让芦苇荡成为埋葬日寇的坟墓。”1939年,季伟于延安抗大二期毕业,组织安排她到前线工作。

她先到河南竹沟,后转战至京山八字门,不久调任应城县委妇女部部长兼第一区区委书记,发动群众,组织抗日力量。仅三个月内,就建立了全县各区乡的妇救会组织,发展会员万余人。

季伟烈士牺牲前最后一次主持会议的会场旧址。

“越是艰险的地方,干部越要身先士卒,带头搞好工作,完成党交给的任务。”季伟说。

当时,日伪在鄂豫边区设立了600多个据点,应城因产膏盐,成为日伪据点最稠密的区域之一。1940年春,日寇不断对湖区进行扫荡,大肆捕杀革命志士。

在这样险恶的条件下,季伟深入葛蓬岗、萧家畈等地,建立乡保政权及武工队、农救会、妇救会等组织,开展抗日支前、锄奸除匪活动。举办乡保人员和妇救会主任训练班。经过宣传动员,全区80多名青年参军参干,投身抗战。

龙赛湖边,天青水蓝。应城市陈河镇张集村三湾(原为马旺乡三湾),是季伟最后战斗牺牲的地方。

季伟的抗日活动,使敌人恨之入骨。乃指使汉奸化装成铜匠,潜入湖区,刺探其行踪。1940年9月15日晚,季伟在三湾贺忠华家中召开各乡妇救会主任会议,伪黄滩区长吕华奎闻讯,纠合200多名伪军,将三湾包围。

“激战中,季伟在湾北凭碾墩抵抗,吸引敌人,掩护其他同志向湖中突围。她拿着一把只有5发子弹的手枪往反方向跑去……”站在贺忠华家老宅前,73岁的贾兰芝哽咽着。家住附近的她和老公张学伢都是季伟事迹的义务宣讲员。

那个秋雨绵绵的晚上,季伟在激战中不幸中弹。她咬着牙,爬进附近藕田。岸上传来伪军尖利的嚎叫。同志们安全转移了,料到自己可能被捕。为保守党的机密,她毅然咬舌自尽。26岁的她壮烈牺牲。

季伟烈士墓前摆满了鲜花。

第二日清晨,几位渔民含着泪,用芦苇席子裹住季伟的遗体,悄悄地将她安葬在藕田旁。为了防止日伪军破坏,他们没有在墓地上堆起坟头。在很长一段时间里,村里的老人总会指着这片藕田,轻声对孩子们说:“这里睡着一位了不起的英雄。”

曾经的藕田如今已变成稻田

微风拂过,稻浪翻滚

仿佛是季伟生命的延续

季伟烈士牺牲之地。

时任中共鄂豫边区委员会书记陈少敏

称她是“鄂中女干部中最难得的人才”

岁月铭记,不朽精神薪火相传——

“我们有义务把烈士的故事讲好”

在鄂中革命烈士纪念馆,季伟烈士的亲人聆听烈士们的英雄事迹。

“为了怀念她、纪念她,当时有人提议把当地改为季伟乡。”季伟村党支部书记张四明说。

1940年9月18日,中共应城县委为了悼念季伟烈士和纪念她为抗战作出的伟大贡献,在追悼大会上宣布,将季伟牺牲地马旺乡命名为“季伟乡”。后来,由于行政机构不断变化,最终改为季伟村。

1984年,季伟的战友张国进自费买了一口红漆柏木棺,将烈士遗骨移至长湾一禾场边安葬。后因道路改造,再次迁到现在的季伟烈士陵园。

如今的季伟村

处处都有她的印记

季伟大道、季伟文体广场、

季伟小学、季伟八景……

季伟文体广场上的季伟烈士文化宣传墙。

村里的老人们对季伟的事迹耳熟能详。63岁的村民张铁伢的长辈曾参与季伟遗体抢救掩埋工作。他说:“老人教育我们要将季伟烈士的精神代代相传,要我们珍惜现在的幸福生活。”

“我的婆婆和婶娘都是季伟培养出来的。季伟牺牲那天的会议,她们也在场。”贾兰芝红了眼眶。

在应城,季伟烈士的故事还被写成报告文学、改编成情景剧,广泛流传。

“姑姑,您把青春献给了人民,热血洒在了应城,应城市的人民从来都没有忘记您……我们后辈一定以您为榜样,继承您的遗志,爱党爱国爱人民,永远跟党走。”2024年9月,应城和丰都两地共同举办“纪念季伟烈士诞辰110周年暨生平事迹研讨会”,王亦禹写了一封“迟来的家书”。

张四明介绍,老一辈的人都亲切地称季伟为“湖乡的女儿”。季伟烈士陵园如今是应城市爱国主义教育基地。平时陵园经常迎接学校、机关单位和团体来此开展红色教育,让革命精神薪火相传。

宣扬季伟的事迹,对张四明来说不仅是出于内心的情感,更是团结全体村民建设季伟村的需要。他说,我们有义务把烈士的故事讲好,把烈士的精神传承下去。

烈士亲属里,王亦禹的孙女、季伟的侄曾孙女王柳旋身形、长相酷似年轻的季伟。她的出现很快引起村民的注意:“像,长得真像……”“一看就是季伟的后人……”

72岁的村民李桂芝激动地说:“村里有季伟烈士的相片,我们都认得她,对她有很深的感情。能看到烈士后辈,真好!”

我们坚信

只要有人记得,英雄就永远活着

只要爱与责任代代传递

那些用热血铸就的精神丰碑

便永远不会褪色

来源:孝感日报 全媒体记者钟长革 董晓芳 刘艳 特约记者冯璇 通讯员刘佳文 图/湛开丛

制作:湛开丛

校对:杨涛

责编:杨涛

终审:朱霞

孝感市融媒体中心出品 | 稿件未经授权,不得转载