在梁子湖畔

鄂州市梁子湖区陈太村的清晨

总伴着两样声息

四十八磴公园石阶上的脚步声

和牌子锣清脆的敲打声

作为全国乡村治理示范村

这个村庄把龙灯、牌子锣等老手艺

变成 “治理密码”

将公园、家风基地当 “文明课堂”

让乡风民风像山间的春芽般

透着一股子向上的劲儿

△ 梁子湖区陈太村四十八磴公园的 “牌子锣” 广场(陈青元 / 摄)

01

老民俗新精神:

非遗传承馆里的 “团结课”

“龙身要挺,步伐要齐,九条龙得像一家人似的!” 走进陈太非遗传承馆,龙灯文化的印记与牌子锣的韵律交织。

龙灯协会名誉会长陈青峰常给年轻人讲述 “九龙下海” 的龙灯故事,九条龙灯盘旋时如浪里翻涌,是村里最 “提气” 的文化符号。这盏从明清时就舞在田埂上的龙灯,如今以图文、模型的形式在馆内呈现,那些关于龙灯的记忆成了诠释 “团结” 的生动注脚。

△ 梁子湖区陈太村村民齐聚广场,参加龙灯活动(刘雷花 / 摄)

据了解,扎龙灯的竹篾要挑三年生的老竹,颜料得按 “红为火、蓝为水” 的古训调,就连巡游路线的 “九龙布阵”,也藏着 “分工协作” 的门道。每年春节,全村人都为龙灯忙:小伙子抬龙身,姑娘们缝龙鳞,老人摆祭品,小孩追着龙灯跑。

“以前觉得是图热闹,现在才懂,龙灯舞的是 ‘拧成一股绳’ 的劲儿。” 28岁的小陈加入龙灯协会后,不仅学会扎制技艺,更带着协会成员3天协调好修水渠的占地问题,他说:“龙灯教会我们,九条龙一条心,啥难事都能成。” 如今,龙灯协会已有87名青年成员, “团结奋进” 的精神成了村里的 “传家宝”。

△ 梁子湖区陈太村龙灯闹元宵(刘雷花 / 摄)

作为省级非遗的牌子锣,用锣、笛、钹的合奏传递乡土智慧,牌子锣的锣鼓声里,藏着更细致的 “文明课”。这门由锣、笛、钹合奏的老手艺,曲牌多到能从春耕唱到秋收:《庆丰年》里有勤劳的理,《和为贵》里有谦让的道。村里的 “牌子锣宣讲队” 最懂村民心思,把 “婚事新办” 编成唱词:“豪车鞭炮咱不比,龙灯迎亲更风光。” 敲着锣走村串户,听着听着,村民就把 “铺张” 换成了 “节俭”。

02

小阵地大作用:

公园里的 “文明加油站”

顺着四十八磴石阶往上走,每一步都踩着文化的印记。这座以 “四十八级台阶” 得名的公园,是村民天天打卡的 “文化超市”:想学舞龙灯,民俗体验区的工坊里,道具、服饰随时待用;想唱牌子锣,演奏广场上的乐器抬手就能取;累了坐在石凳上,抬头就是文化墙—— 上面画着龙灯巡游的热闹,写着 “家和万事兴” 的老话,电子屏里正放着村里 “最美家庭” 的故事。

山顶的家风家教实践基地更像陈太人专属的 “暖心课堂”。墙上挂着村民捐的老家训牌匾,“勤俭持家” 四个字被岁月磨得发亮;桌子上摆着笔墨,谁都能写下自家的家风。“以前教育娃没头绪,来这儿听了 ‘亲子课’,知道该咋教了。” 村民李大姐说,她跟着基地的课程学写家训,现在家里孩子见人就问好,成了邻里夸的 “小懂事”。

△ 村民代表在梁子湖区陈太村议事厅参加议事会

这里的 “百姓大舞台” 从不冷场:元宵的龙灯展演挤满了人,端午的移风易俗晚会能笑出眼泪,就连平常日子,也有老头老太太凑在一起敲牌子锣。“以前闲了就打牌,现在往公园跑,学手艺、听故事,日子充实多了!” 村民们的话里,藏着对 “新玩法” 的喜爱。

03

村民当 “主角”:

文化里生出 “治理力”

“公园的石阶该修了”“龙灯巡游路线得避开农田”…… 每月初,龙灯协会的 “议事会” 比起赶集还热闹。这个由村民自发组成的组织,不只会舞龙,还管着公园的环境卫生、设施维护;牌子锣传习馆的成员们,则忙着排新曲、办宣讲,连调解邻里矛盾都成了 “副业”。

前阵子,两家村民为宅基地边界吵得脸红脖子粗,村干部没出面,先请他们到公园的牌子锣广场。随着《和为贵》的旋律响起,敲锣的老师傅说:“听这曲子,想想咱祖辈 ‘九龙一心’ 的理儿,啥坎儿过不去?” 没等曲子奏完,两家就握了手。“这比硬劝管用多了!” 村干部笑着说,去年靠这 “文化调解法”,村里矛盾纠纷全化解了。

△梁子湖区陈太村“四十八磴”乡愁园中的 “家风家训园”全貌

婚丧嫁娶的 “新规矩” 更让村民叫好。结婚不搞豪车车队,用龙灯迎客,新人还得在家风基地宣誓 “守家训、敬父母”;办丧事不摆宴席,改唱《孝亲颂》楚剧,既体面又省钱。村里还搞了 “文明积分”:垃圾分类、做志愿服务,能换龙灯材料、学牌子锣 —— 现在村民攒积分的热情,比攒钱还高。

“以前办事讲排场,一场婚事要花十几万,现在按新规矩办,4万块钱就够了,还特有面子!” 刚办完儿子婚礼的陈大哥算起账来,眼里全是笑意。如今村里婚丧支出降了四成,没人再比阔气,反倒比谁家家风好、谁是 “文明户”。

04

文明结出 “金果子”:

乡村变了大模样

走在陈太村,变化藏在细节里:农闲时的牌桌少了,学手艺的人多了;邻里吵架的声儿没了,互帮互助的暖心事多了;单一的农田旁,多了挂着 “龙灯体验” 招牌的农家乐。

文化不仅聚了人心,还鼓了钱袋子。依托龙灯、牌子锣搞起的 “民俗游”,2024年全村接待了4万多游客,带动增收100余万元。村民陈锋开的农家乐,光靠卖本地特色菜,就多赚了3万块。“以前守着几亩田,现在守着老手艺就能赚钱,这日子有奔头!”

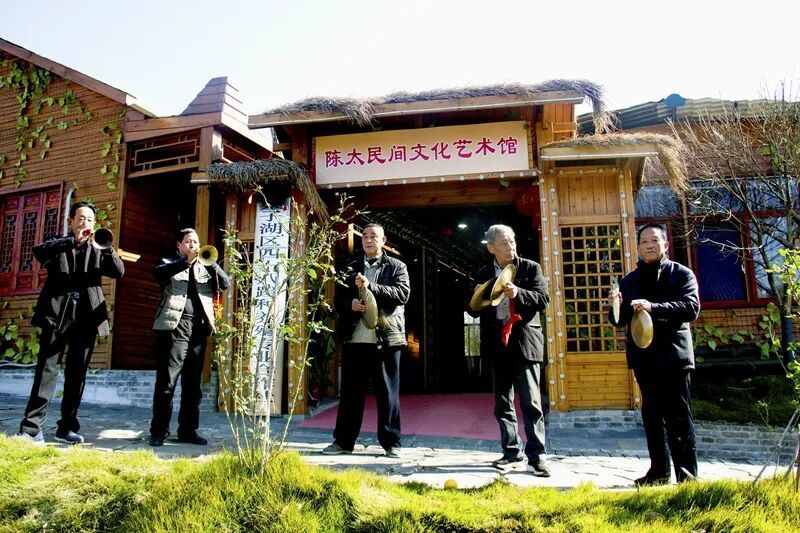

△老一辈传承者在梁子湖区 “陈太民间文化艺术馆” 表演牌子锣

更让人高兴的是年轻人的回归。26岁的小陈放弃城里工作,回村当起了讲解员。去年,陈太村接待外来参观学习团队30余批次,分享文化治理经验20余场,为其他地区乡村精神文明建设提供了 “陈太样本”。“村里的文化能赚钱、能长脸,咱年轻人为啥不留?” 他的话,道出了不少年轻人的心声。

如今的陈太村,龙灯舞得更欢,牌子锣敲得更响。村里的每寸土地都透着股劲儿 —— 那是老文化活出的新滋味,是好日子酿出的甜香气。正如村民们常说的:“文化这东西,能让村子美,更能让人心齐,这才是咱想要的乡村振兴!”

欢迎关注“文明湖北”视频号

来源:文明鄂州、《农家书屋》杂志

责编:何霄