[�人һ��/�۲�]�人����ȫ��滮���ܳ�������

�滮���߸�Ш���̵أ�ʮ�����й۹���̬���ȣ����·����һ�塣

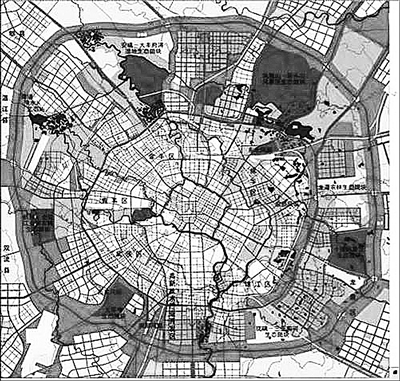

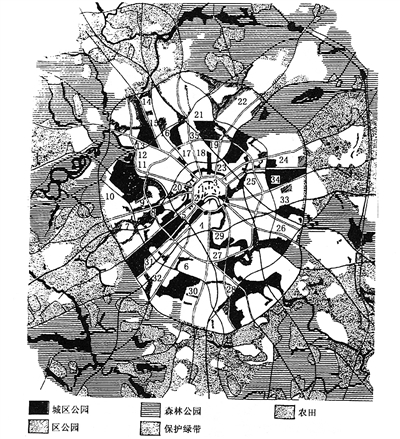

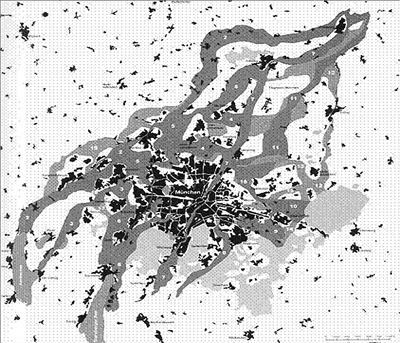

��1971��滮���������з�8Ƭ��ÿƬ100�����Ƭ��֮�����̵ش�״��Ш״�ָ�ÿ��ٽ�ͨ�ɵ�����·��ϵ��

�������ڸ���������������̬�ȵ��������������������й��ͳ��з羰����

��Ш���ij��пռ�

�����й���������滮��õ���߹��ʽ�

���������ձ�Ѷ 8�գ��人��������滮��ù��ʳ���������滮ʦѧ��䷢��ȫ�ܳ������������ҹ���������滮�ڹ������״λ�õ���߽��

������ǰ���й�����Ŀ���ڵ����滮������ս�ԡ�

�������ʳ���������滮ʦѧ���ȫ�ܳ���������Ҫ�ǰ䲼���ڳ��з�չ����Ϊ��������Խ���Ĵ����Թ滮����������о�������Ŀ���������ߡ��о���ʵ�������涼���нܳ��Ĵ����Ժ�ʾ���ԡ�

�������人��������滮��2009��2020�꣩����ù���Ȩ�������Ŀ϶������人���й滮������ʷ�ϵ�һ����Ҫ����̱������人���衰���͡�������һ��˶�ɹ���ͬʱ����Ҳ���ҹ���������滮�ڹ������״λ�õ���߽��Ϊ�ҹ��滮��ҵ�ڹ�������������������һ��������ҹ����й滮�Ĺ���֪���ȡ�

��������̼���С����ֻ�

�������ʹ��ڶԡ���̼���С�����û�н������ϵ�����ָ����ϵ�����۱�����Щר�������ѧ���ϵĽ��飬�磺

����ѧУ��ҽԺ��500�IJ��з�Χ֮�ڣ�

�������°�ϼ�ͨ��ʱ��С��1Сʱ�ı���Ӧ����95%��

������ס���ܱ�3�����ڵľ�ҵ��λ���ס�˿��о�ҵ�˿ڵı�ֵӦ�ﵽ70%���ϣ�

������������Դռ��Դ���������ı�������20��������ȼ���ڽ�ͨ�ܺ��еı�������10����

�����˾�������̼�ŷŵ���2��8�ֵȡ�

������ͥΰ������������ŵ��ѧ���� �人���������ʹ�������ϯ��

�����人��������滮���ȫ��ͻ���������ǹ��ʹ滮��Ϊ�й�һ���ɹ����ӹ��ơ�

�����й��ĵ�λ���й��Ĺ滮�����ڽ�����ʹ滮�����Ұ��

�����人�еijɹ����ڽ����з�չ���塱��ɽˮ�У��ҵ���һ���ʺ����������ٺ�֮����ɫ�Ľṹ�����еõ���չ�����е�ɽˮ��Դ�ֵõ��˱�����

����һ������Ӧ������Ƿ�չ������������á�����Ч�ʵķ�չ���������������������ٶȡ��������ķ�չ������ϵ��δ��������ֻ����һʱ�ľ���ָ�������������ٶȣ���������ֻ������GDP��������������������������ȻƷ�ʡ�

�����人�ڳ�������滮�������ط�չ����������ѡ���ǹ��ʹ滮��Ϊ�人���Ƶı�����

�����ṹ���������Ǹ���Ľ��ܡ���һ�����е���ȫ��������ɫ���ܳ�ʱ���������Ҳ�Dz����ܵġ�����֥�Ӹ���������ۼ���ʮ�������ϰ࣬һ�����ϣ���ʮ�����˾ͱ�6������ȫ���������������и�������ı�Զסլ����������С�����ٿ�С���ij��в��ǽ�ͨ��Ч���������ġ�

�����人�����ڽ���������ų��еķ�չ��֣����˿����µij��з�չ�����ң�����������������������ģ�Ҳ���Ծ�ѡ�ڼҸ�������ҵ�����ܵ���ͨ���������Լ���������˿��ڶ����չ������ϵ��Ҳ�dz���ݡ�

���������Ľ�ͨ����з�չ�ĶԽӣ�������С�����ǵ�̼���е���

����ʯ骣��й����й滮ѧ�����鳤��

�����人�ܹ���ù��ʹ滮�����ѧ�������ġ�ȫ������������Ϊ�人�����ܹ��ھ��÷�չ�뻷���������������µ�ʾ������ʵʩ��ǿ��

�����人�����й��滮��������������ȫ��λ��ͳ��������Ͼ���ʾ��ЧӦ����ʵ���кܶ���У�Ҫôƫ����Ҫôƫ��չ��

�����й���ǰ���ڿ��ٷ�չʱ�ڣ��人�ܹ��ڷ�չ��ע�ر��������ʹ滮��ϣ���人�������й�����з�չ�о����������á�

����ϣ���人��ץס���������յ�̼���еĹ滮��������֯ʵʩ����̬��ܵ�ִ���ѶȺܴ����������������÷�չ���ֲ�����ij����ϣ��������ͷά�����Թ滮��ʵʩ�����������ס�ת��֧�������˻��Ƶ��ֶα�֤�������й����пɳ�����չ��ʾ����

����ռ����������ʡס���ͳ��罨������������

�����人�Ĺ滮�õ��˹��ʵĿ϶����Ǻ���ʡʵʩ�人����Ȧ�����͡���Ὠ�����Ҫ�¼���

���������͡���Ὠ���Ҫ���ǣ��ڱ�����Ȼ��������Լ������Դ�Ļ����ϣ������ƽ����÷�չ���������ͳ��н��衣�人�ܹ���Э����չ�ͱ���֮���ϵ�������һ���õ�ģʽ��ֵ��ȫʡ�ƹ㡣

�����人�е���ʷ�����Ƚ��أ����й��ܽṹ�������ɹ�ҵ���ĸ��졢�ִ�����ҵ�����������Ǵ��ֱʣ���Ҫ��Ͷ�룬������Ҫ������滮Ϊָ������ϣ���人��Ҫ����ܹ�ķ������룬ȡ�ñ����뷢չ�IJ�������Ϊ��ʡ�����͡���Ὠ��ĵ䷶��

��������־���人�й�����Դ�滮�ָ��ֳ���

��������人��������滮��,����һЩר����������Ϊ�й�������滮����Ӯ���ˡ���һ���ܹ���ơ�,����˵��������60����Ĵ��������ܹ������˸�������ǻ�����Ѫ����Ϊ�����ṩ����ӵ�����ֱ�Ӳ���滮���ƺ��о����й�Ժ��������ѧ��ͬ�ô�ѧ�Լ����ҡ��人���ڶ��У�Ϳ��л�����רҵ���ţ�����Ϊ�˶����ˡ�

��������人�ܹ��,Ҳ���ڹ�����̨�϶��人��һ������������ƽ�,��ȫ���綼֪���人�кõ�ɽˮ��⡢�õij��й滮��������Ȼ�ǻ�Ϊ�人Ӯ�ø����Ͷ���ߺ۹��ߡ�

��������人�ܹ��,���ǹ��ʹ滮�������δ����չ����Ŀ϶�, ����ŷ���������ء�Ľ��ڵȶ��dz��л����ƻ����൱�̶���,�ſ�ʼ�滮�̴����人���Ǽ�ȡ����Щǰ��֮�������ڹ�ҵ�������У����ҵ���һ���ɳ�����չ�ij��п�ܣ����Թ��ʳ���������滮ʦѧ��������ǣ����人��ͨ���滮һ���ɳ����Ŀռ䷢չ��ܣ���Э����̬�����뷢չ��������˱���̽������ʵ���ش����������Ȼѭ���ٽ���̬�����������ȫ��ʾ��ЧӦ����

�������ʵ������ɳ�����չ��������ͼ����Ҫ��������ʵ������Ҫʵ����һ������ͼ,����Ҫȫ��ᡢ�����ŵĹ�ͬŬ���������Ǵ�ҵģ���ȫ��Ṳͬ�����,ֻ�й��ڶ��˽�滮������滮�뽨�裬�ܹ�������ͼ���ܸ��á������ʵ�֡�

������֮�裨�人���й滮����о�ԺԺ����

����������人�ķ�չ��һֱ�����ź���Ľ��ǣ��人���غ����С���������IJ��ʲôʱ���ܹ���С���人���ڽ������Ŀ�Ƿ�һ����

�����人������ȱһ���˲ź�˼·������֮���滮����ͼ������ɽ����Ľ������ԡ���������1945����人�滮�������˺�����������һ���й����з�չʷ����̱�ʽ�Ľ�����Ŀ��

�������й��������人�滮ʦ�ڴ����еļ��������¾���ı�����������й������µı����Ŀ����һ���������š���һ�������������人�����к������羰������

�����人1996����������滮��ù��ҽ��貿һ�Ƚ�����������������һ�ֹ滮����Ӯ��������滮������Ӻ��ϡ�

�����人���ģ�ij��н���Ϊ�滮�������ṩ������һ������̨������δ����������������������Ʒ���人����Ӧ�������ģ��人������������һ���Ĺ滮��

�������������ٵ���ս�ǣ��õ���ͼ������ξ�����֯ʵʩ��Ѹ��ת��Ϊ���õ���ʵ���人ȱʧ�γɳ��к��������Ļ�������ϣ������������Ե�����ع滮����������Դ����滮һ����������һ�ģ��γɺ�����

��������ƽ�����пƼ���ѧ�����ǹ�ѧԺ��Ժ����

�����µij����ܹ�������������Ұ����������Զ�����������Ȧ�����ˡ���ͨ�������������ƶ��人��������ʵ�ֳ���һ�廯�ķ�չ��

�����人�ܱ�������200����300���˿ڣ����ڽ���Щ��Զ������ũ�塢����������й滮�����ֳ�����ʩ���滮���η�չ����̬���������ø���������棬���еķ�չҲ����ƽ�������⡣

��������������ص���ʩ�����ϣ����ܹ������˳�ǰ�Ժ;����ԡ�

�����人�еĽ�ͨ��������Ҫ��ԭ���ǻ�����ʩ�����ϡ��µij����ܹ�Ԥ��˻����������ƣ���ǰ�������ᳫ�������С�����С�������������ƵĹ���ϵͳ��������Χ����ij�������

�����ֲ��ڳ�������������ĵ�������������������С��Ҳ�������ġ������⡣���ܹ����������IJ˳���ҽԺ����������ʩ�IJ����ϣ��չ�������ı����ԡ��ڸ�ˮ�����ۡ���ů����ʩ�ϣ�Ҳ�����˱�֤��

������漣��人��ѧ�������ѧԺ��Ժ����

�����人���в������У���չ���õĵ��Ӻ��أ�����̼���С�������ζ��������Щ����������IJ�ҵҪͣ������Ҫ�ӿ��ҵת�Ͳ�����

�����滮��һ����ͼ��ʵ������Ҫ����ȫ�������������Ŭ�������֡������Dz����ġ����磬�人Ҫ���ų��е�����ռ佨����ɫ��ͨ���磬Ҫ������������ݵĹ�����ͨ������������Ǿ�ġ�Ҫ������Ш�е���̬�õأ���Ҫ���������ߺ��ʽ�Ͷ�룬ȥ����ס����Ш�е���Ⱥ����

�����ý�ֻ��һ����㣬��������ȫ������ʵ������滮��һ����ս��

�����ù滮��ʵʩ�������

����Զ�У��滮�ã�����滮ʵʩ�ã��й滮��Ҫ�ſ�ȥ�㣬�ϸ�ȥ�㣬����ܴ�����

����Ҫ��滮һ������

������Ԫ����ʱ�����Ƿ���Ϊ���̫�ã�����ò�������

��������������˵������滮�������Ƚ��ġ�

��������ʷ��˵���人���������Ӱ�죬����Ȼ�γ��˶����ĵij��и�֡�

������ʵ���Ͽ�����ɽ���̡��º��̡�����������ͨ������һϵ�оٴ����������ʵʩ��һ�滮����һ�����д���̬ˮ���ȹ��̽�������һ�滮˼·��

�����人�ķ�չֵ���ڴ�

����WX:��ǰ���滮�ĵ�λ���ߣ��ϱ��۸ģ����ˡ�ǽ�Ϲҹҡ������ڵ��������ȴ滮���úã���ͼ�������������ʵ��

����ˮ���㣺��ͨ����Լ�人��չ�ĺ������⣬�ܹ�Ĺ�������ֱʺܴ��������ͨ���Ժ��ϰ������ˣ����Dz�֪��ʲôʱ����ʵ�֡�

������β��12�����ˡ���̼���С��Ĺ滮�����⣬����Ӧ�ܺ��о�һ�¡������İ����Ĺ滮����ơ������İ��ľ�ɫ��Ȼ��������ȱ��ͻ���ĸ����������ӡ�ľ�ɫ��

��������һ���ϣ�Ӧ�úý��һ���Ϻ���̲����Ʒ����������˸����������ӡ�ľ��㣬�����人��Ҫ���������֡�

��������Ȼ�������˹�����Э����

���������ǡ�������Զ������÷�չƽ̨

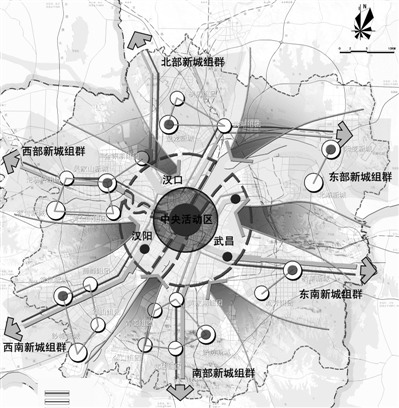

��������Ѷ ��һ�ֳ����ܹ棬�人��Ȧ��ʽ���֡�������Ϊ�磬�����dz��з�չ�ռ䣬���沼�����ߡ��������μҸڡ��̵顢������ֽ�������7���³ǣ���ΪԶ������չ��ƽ̨��

��������̬�õ������ϱȽϡ�ҵ�ڽ��ܣ���һ�ֳ����ܹ桰����һ����̬�������������⣬ȫ����Ϊ��̬�ͱ������ص������ÿ���������һƬ��������ء�

������ָ̬����Ȼ��ì�����֣�Զ��������û�ж��ٽ����õء�

������ʵ�У��ͳ�����Զ�����ġ���ѡ�����������ǿ������µľ��������㣬�������ǡ����ڱ�����ɽ������������Ȼ�������ų������������dz�ȴ����䡣

������Щ����ѡ�����������������������⣬�滮�е���̬�����DZ���ռ�ˡ�

�������ܹ治����ء������пռ�IJ����ǡ���ȡ���ᡱ������̬�ȵ����ڣ�������ϸ����ȵ����⣬�ڳ��з�չ�������ϣ�����Զ�����������ȣ�����������ǽ�һ�㣬Ҳ���Խ��ij����ͷ��ҵ�����±�һƬ��չ�ռ䡣

����Զ��������ʵʵ���ڵľ��÷�չ�ռ䣬������ܺ�г��չ��

�����ݽ��ܣ����ߺ滮�������ǡ�������̬���ġ���������ʩ�IJ��֣����������Ź滮�ij�������չ������ġ���ֻ�������������ѡ�㣬���ˮ����dzɱ���͵ġ���

�����ӵ㵽Ⱥ Զ�����ž���̯�����

��������Ѷ ��һ���ܹ棬�人Զ����������8���³ǡ�

������Щ�³����μҸڡ���ڡ��������Զ�����������ȽϽ��ĵط���

������չ�Ľ������8�����dzDz�û���γɡ�

����Զ�������ǿ�����������������������������ij��п���·�ϣ��γ���һ�����µķ�չ�����������ǡ����ɽ�����ߡ���

�������ܹ��ע����Щ�·�չ�㣬��δ����11���Ϊÿһ��Զ���������ˡ��³���Ⱥ������4����5����չ����ɡ��綫�������ߡ���������֡����룬��������ɽ���������ŷ塢���ʵȡ�

�����������ΪԶ�����滮һ���³ǣ����ķ�չҲ��Բ��һ��������չ�ġ��滮ʦ���ܣ����������Ų��֣��֮���м�϶��Ҳ������̬�����طָ����������µġ�̯����������пռ�Ҳ�ܻ�ø������ɫ���������

������������չ���Ƕ���滮������

��������Ѷ 8�գ��人��һ�ֳ�������滮�ڹ��ʹ滮�����������ϻ�á�ȫ��ܳ���������

��������һ�ֳ��й滮�Ŀռ䲼�֣��ǶԴ�ͳ���й滮��һ�������������գ��й滮�ָ���������������

������45����ʹ滮���������ǡ�����̼���С�

�������ܹ��У��人���и���ǣ�������̬�ȵ�����з�չ�õ���䣬��ͬ�����2020���人���з�չ������̬��ռ��3261ƽ�����������δ��ʮһ�꣬�人���д����ڵ�900���˷�չ��1180���˵Ľ��衢��չ����̬����

���������������ڳ��з�չ�Ŀռ���̬���ˡ�����ȥ������Ȧ��ʽ�������ţ��������������й����ж���һ�����ġ�������һ��������һȦȦ�����������׳�̯�������

�����й滮Ժ���ܣ��µĿռ�������ʽ���dz��гʺ���һ��������չ���������������ߡ�����������֮�䣬������̬�ȵ���

�����ӡ�Ȧ��ʽ��ת������ʽ�����人ѡ����һ�����ʺϱ����Լ�������������Ŀռ���̬������������ɽ��ͷֲ���������̬Ш�С���ͳ�ƣ��人��ɽ��������ռȫ�����47%������������̬�����ߵĸ�ֱ������������ɳ������������ġ�ή�������Ǵ��ۡ�

�������пռ䣬�������ֱʵء����ס��� ���人����һ���µij���Ʒ�ʡ�������Ȼԭ��̬��������У������DZ�������ռ���һ�ֵ���

����������̬�ȵ������о����ˡ������ܡ��� ���е���չ�������ܲ���ʽ�����⡰�벽�ߡ��������人�����죬����ƽ�����±ȳ��������ط��������ȡ�δ�����人����̬�ȵ�����ȵ�Ϊ�������콵�£����̿��յ�ʱ�䣬�����人�˵ĵ�̼���

����

������ţ�

��������

����Ҫ��

�����Ƽ�

������������ˮ���乩ů ���������������ů

�� ������ӭ����ý�塢�����硢Ӱ�ӹ�˾�Ȼ����뱾�����г��ڵ����ݺ�������ϵ��ʽ��027-88567716

�� �ڱ���ת������ý������Ϊ�����������Ϣ�������������������۵㡣�������ת�صĸ���漰���İ�Ȩ������Ȩ�����⣬�뾡���뱾����ϵ�����������չ�����ط��ɷ��澡�����ƴ�������ϵ��ʽ��027-88567711

�� ����ԭ��������Ϣ������ȷ�����Եı�ʶ��������������������"������"��Դ������ת�ط����Ǿ�����ԭ����������Ϣ����Ϊ�����������䷨�����ε�Ȩ����

�� �ڱ���BBS�Ϸ������ۣ�����������������Ӧ�����ԡ�������������ط��ɷ��档

对不起,您要访问的页面不存在或已被删除!

10 秒之后将带您回到荆楚网首页