荆楚网(湖北日报网)消息(通讯员 刘珺楠)在汉口民意一路大陆里,梧桐浓荫洒落,两排灰褐相间的石库门民居静静矗立在市井烟火巷中,4-9号门楣悬挂的“武汉市文物保护单位”铭牌,在斑驳砖墙上折射出历史沉淀的辉光。这里没有巍峨的会馆,没有宽阔的会场,却是抗战时期响彻全国的精神号角之源——《新华日报》社旧址。

1938年1月11日,汉口府西一路大陆里(今民意一路大陆里)的铅字印刷机隆隆作响,首份《新华日报》带着油墨的芬芳传遍武汉三镇。彼时山河破碎,南京沦陷,武汉成为临时战时首都。在周恩来的直接领导下,潘梓年、华岗等共产党人冲破重重封锁,在这栋租借的普通民居中,竖起了中国共产党在国统区唯一的公开舆论旗帜。

小楼里的抗战强音

1937年,全面抗战爆发,国共两党实现第二次合作。为了在国统区宣传党的抗日主张,扩大影响力,中共中央决定在武汉创办一份机关报。消息传来,众多共产党人积极响应。潘梓年被任命为《新华日报》社长,华岗担任总编辑,他们带领着一群热血青年,投身于辛勤的筹备工作中。

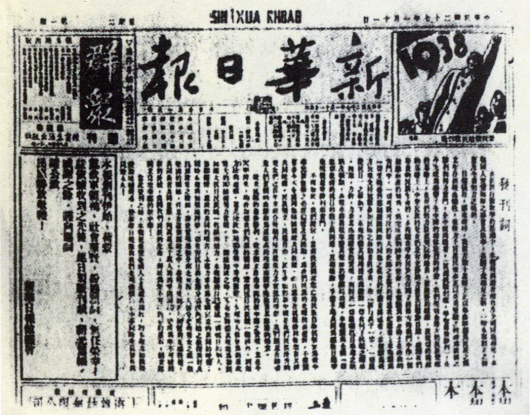

彼时的武汉是战时首都,局势动荡不安,日军空袭频繁,物资极度匮乏。面对困难,共产党人从未退缩。他们四处奔走,筹集资金,购买设备。在地下党组织的帮助下,从上海等地秘密运来印刷机、铅字等设备。纸张供应紧张,他们就与当地的造纸厂协商,争取优先供应。经过几个月的紧张筹备,1938年1月11日,《新华日报》终于在武汉创刊。

创刊号上,发刊词醒目刊出,明确提出了报纸的宗旨:“本报愿在争取民族生存独立的伟大的战斗中作一个鼓励前进的号角。为完成这个重大的使命,本报愿为前方将士在浴血的苦斗中,一切可歌可泣的伟大的史迹之忠实的报道者记载者;本报愿为一切受残暴的寇贼蹂躏践踏的同胞之痛苦的呼吁者描述者;本报愿为后方民众支持抗战参加抗战之鼓动者倡导者。”这铿锵话语如火炬燎原,点燃了无数人心中的抗战热情。

从这天起,这栋普通小楼里日夜灯火通明。编辑们在狭小的房间内字斟句酌,力求每一篇报道都能准确传达党的声音,激昂民众的斗志;记者们冒着生命危险深入前线与后方,记录下抗战将士们的英勇事迹,体察劳苦民众的真正需求;印刷工人在闷热嘈杂的印刷车间里精心调试机器,确保每份报纸能够印刷得清晰准确。

武汉时期的《新华日报》,积极宣传中国共产党的全面抗战路线,报道八路军、新四军在前线的英勇抗战事迹——平型关大捷、阳明堡战斗等事迹通过铅字传遍全国,让民众看到了中国共产党领导的人民军队在抗战中的中流砥柱作用。同时,报纸大力呼吁团结抗战,反对投降分裂,揭露日寇暴行与国民党亲日派的妥协阴谋,在国统区掀起了汹涌的抗日救亡舆论浪潮。

辗转中的坚守

1938年10月,武汉会战失利,城市即将沦陷。《新华日报》社被迫撤离,迁往重庆。撤离途中,报社人员遭遇重重艰险。他们带着沉重的印刷设备、珍贵的资料和铅字,在日军的炮火空袭中艰难前行。许多工作人员不顾个人安危,日夜守护着这些办报的"宝贝"。

抵达重庆后,办报环境愈发恶劣。当局对报纸严密监视、百般打压,动辄扣押报纸、逮捕人员。为突破国民党的新闻封锁,《新华日报》与国民党当局展开了既巧妙又坚决的斗争:内容上巧用文字技巧,以委婉笔触传递党的主张,让读者领会深意;发行上拓展渠道,组织大批发行员深入城市角落乃至农村,将报纸送到读者手中。同时,报社通过举办读者座谈会、开展募捐活动等,加强与读者的联系,不断扩大影响力。

在重庆时期,《新华日报》依旧发挥着重要的舆论引导作用。它报道大后方人民积极参与抗战的事迹——重庆人民踊跃捐款捐物、参加义务劳动等场景,展现了全国人民团结御敌的精神风貌。同时,报纸还关注着国际形势的变化,及时向国内读者介绍世界反法西斯战争的进展情况,让中国人民意识到自己并非孤军奋战,坚定传达着抗战必胜的信念与信心。

1947年2月28日,国民党当局悍然查封了《新华日报》。直至最后一刻,报社工作人员依然坚守岗位,将最后一期报纸印刷出来,向广大读者传达了中国共产党坚定的革命信念与胜利信心。

虽然被迫停刊,但9年多的时间里,《新华日报》共出版3231期,似灯塔为黑暗中的人们指引了前进的方向。

从铅字到丰碑

如今,《新华日报》社旧址静静伫立在民意一路,虽已作为居民楼使用,外围也建起了宣传墙,不复当年风貌,但经过修缮保护,仍留存着历史的印记。走进其中,仿佛能穿越时空,触碰到战火纷飞年代的脉搏。

多闻社区《新华日报》旧址长廊的墙上,悬挂着许多名人对《新华日报》的评价。周恩来曾深情赞誉:“新华日报如同茫茫黑夜中的一座灯塔,为无数在黑暗中摸索的人们照亮了前进的道路。”董必武也称赞道:“《新华日报》是党在国统区的一面旗帜,它的存在,让全国人民看到了希望。”这些评价,充分肯定了《新华日报》在革命历史中的重要地位和作用。

近年来,随着红色旅游的兴起,《新华日报》社旧址吸引了越来越多的游客前来参观学习。众多中小学校组织学生来此开展爱国主义教育活动,让孩子们从小了解革命历史,传承红色基因。许多单位将这里作为党员教育基地,组织党员干部前来重温入党誓词,接受党性洗礼。在这里,人们能够深切感受到中国共产党人为了民族解放事业不畏艰难、勇于斗争的伟大精神。

从1938年那台在汉口大陆里轰鸣的铅字印刷机,到如今成为江城红色文脉的重要象征,《新华日报》完成了从一份报纸到一座精神丰碑的蜕变。它所承载的历史记忆和红色精神,将永远铭刻在人们心中,激励着一代又一代的年轻人继续发扬红色传统、赓续红色血脉。

漫步于民意一路,望见那栋灰色小楼时,心中涌起的不仅是对历史的敬畏,更是对未来的坚定信念——这座铅字丰碑蕴含的力量,将继续指引我们前行。