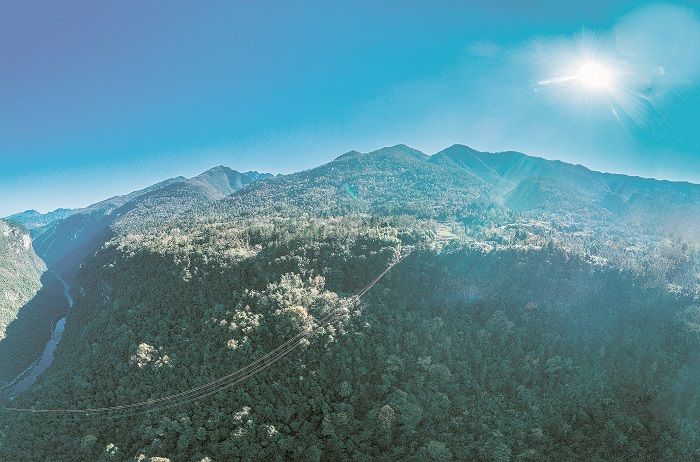

航拍渔山索道全景。

洪九英歌唱幸福生活。

电力工人在索道上施工。

三面环水,一面靠山。山地辽阔,一座高耸入云的大山又将其分隔成前山、后山两部分。一批沿着溇水河以打渔为生的人,偶然发现了这个地方,栖身于此,开荒种地、繁衍生息。这里便成为一个村庄,鹤峰县铁炉白族乡渔山村由此而得名。外界还给它起了个名儿,叫“壁挂村”。

代代相传,生生不息,时过境迁,发展到现在,封闭的自给自足,渔山村已经远远落后于山外。

这天,一群人走进这个村庄,带来福音,点燃了梦想的新引擎。经过5年的脱贫攻坚,这座“孤岛”发生了翻天覆地的变化,渔山村脱贫的故事载入中国减贫史。

与外界接触少,俨然世外桃源

6月26日清晨,渔山村云蒸雾绕。云雾下面,牛儿吃草,羊儿撒欢,鸡犬相闻,炊烟袅袅,一切安详美好。

说起渔山村的前世今生,今年80岁的老村长陈才柏感慨万千。

渔山村究竟何时形成?陈才柏也没有准确答案,他只说祖祖辈辈都在这里生活。长久以来,这里从未被外界打扰,俨然世外桃源。

村民要出村,只能沿着悬崖上的一条荆棘小道,下到谷底,过了溇水河,再爬上对面山顶,抵达走马镇柘坪村,来回一整天。如果要到集镇,就要两天。

村里流传的好些民谣都是当年生活的真实写照:“隔河喊得张,拢身转几乡”“大野坪上枫树台,爬得二气都不来”。

“就是出山难。田地里除了水稻不宜种植,其他如土豆、番薯都可以种。”陈才柏说,渔山村气候温和,土地较为肥沃,一年到头能保证一家人不挨饿。

一年又一年,山还是那座山。村民们觉得,虽然上下山危险且辛苦,但人生或许本该如此,这种世外桃源生活过得也不错。

冲出大山“重围”,村民未曾放弃

历史车轮滚滚向前,时代在发展,社会在进步。与世隔绝的渔山村却始终处于贫穷落后的边缘。

“小时候,我最喜欢站在崖上,看对面柘坪村的公路上的车,觉得好神奇。”陈才柏的女儿陈慧兰回忆说,常常把车子从一端目送到另一端。

村里养的有猪、牛、羊,虽然很肥,却很难卖出山,一般都是养来自己吃。

渔山村人为此抗争过。他们拼命挣钱送孩子读书,希望能改变命运。

上上下下爬了多年悬崖求学的陈慧兰下定决心:“长大后要嫁出这座大山。”

如今,她的家,就在对面的柘坪村,家门口,就是深深刻在记忆中的那条省道。

村民出山难,当地政府穷尽力量解决。1997年,鹤峰县政府从吃紧的财政资金里挤出一部分钱,在悬崖上修了一条简易货运索道。

这条缆索,一头绑在柘坪村,一头固在渔山村,距谷底高600米、长740米。挂在缆索上的铁笼子,几根粗钢筋焊接,四面敞开。

“为图方便,这条索道成为村民出行的通道。”坚守索道10多年的村民张新建说,从未发生过安全事故,仅仅出现过在运行中突然断电,导致铁笼子停留半空长达半天的惊险故事。

“自己也发誓修公路。可是成本高、代价大,村里力量有限。我年纪大了,自认为这一生没多大盼头。”陈才柏说,让他意想不到的是,2013年,一条机耕路掘进渔山村,村民终于可以绕开索道乘车出行。

村里来了一群人,深耕“绿富美”

6月29日,雨后初晴的渔山村,空气清爽,青山苍翠。“共产党的恩情比天高,渔山的日子越过越好……”养殖专业户洪九英打开牛栏,一边甩响牛鞭子,一边唱着自己改编的歌曲《洪湖水浪打浪》,抒发着心中的畅快。

从家里一贫如洗到现在家庭农场存栏肉牛30余头、土鸡800余只,年收入过10万元。无论身在何时何地,62岁的洪九英总是一脸幸福的笑容。按她的话说:“渔山村发展太快了,完全超出我的想象。”

2014年,鹤峰县吹响了脱贫攻坚的号角。

渔山村底子薄、基础弱。7个村民小组160户550人,贫困人口占总人口45%。交通出行之难、产业发展之艰、贫困程度之深是村民共同的心头之痛。

如何夺取脱贫攻坚的完胜?

脱贫攻坚,啃的就是硬骨头。“下大功夫,将渔山村作为鹤峰县精准脱贫的样板来打造。”鹤峰县主要领导掷地有声,他挽起裤脚,爬山越岭,走村串户,谋交通、思产业、构新居。

派能人打硬仗。县委政法委书记签下军令状,主动将渔山村揽为机关结对帮扶村,派驻责任心最强、工作经验丰富、办事最得力的干部。驻村第一书记文永祥是转业军人、老党员,阅历丰富、胸襟宽阔,在即将退休的日子里,他在这个偏远村庄燃烧最激情的岁月。

一诺千金,重若万钧!

整整3年,上下一条心、拧成一股绳、劲往一处使——战天斗地、改头换面。进入渔山村的公路全线凿通。顺势而上,聚力施策,县里整合资源,帮助贫困户修建入户路、解决安全饮水、改善农村电网、引进茶叶企业、扶持电商小店。

这个曾经的“孤岛”,有了长足的发展:硬化道路入户率达100%,安全饮水率达100%,村民通电率达100%,广播电视综合入户率100%,71.1%的村民进行了民居改造,72.7%的农户同步进行了改厨、改厕,人均特色产业面积达到1.4亩。2018年,全村人均可支配收入达到11356元,如期实现“户脱贫、村出列”目标。

天堑变通途,似乎就在一夜之间,渔山村便跨越了千年时光。

曾经外出务工的村民张静,回乡开起网店、微店。短短几个月,她将村民看不上眼的野蒜、山胡椒,甚至是草鞋,都卖到山外。从当初乡亲们嘴里的“硬是瞎搞”转身成为村里的“创业明星”。张静说,收入比在外地打工挣得还要多。

“如果有机会,我真想又嫁回山里来。”陈慧兰打趣地说。她挂念着大山,每隔一两天,都要回到村庄,心里特别踏实。

2019年,渔山村脱贫案例入选新华社制作的系列微纪录片《中国减贫奇迹》。

望得见山、看得见水、记得住乡愁。如今的渔山村,村民的钱袋子鼓了,小车多了,家电齐了,公路沿线的小洋楼如雨后春笋,村里的茶叶、土豆、蜂蜜等原生态农产品成了抢手货。入眼处,碧水青山,绿树红花,农家院落错落有致、瓜果飘香,孩子们坐着汽车去上学,鹤发童颜的老人在手机上炫耀今天的幸福,在暖暖的阳光下绘成一幅幅优美的山水诗意画卷。(通讯员汪正玺)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第000号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像