一座斑驳的青砖老屋

见证着一个跨越世纪的红色传奇

近日

记者来到开发区·铁山区大王镇王崇村

走进抗日英烈王友德的旧居

历经百年风雨

老屋墙上的每一块青石

都在无声地诉说着

那段烽火岁月里的英雄故事

1929年,王友德从这里走上革命道路,最终在京山县平坝反“扫荡”战斗中壮烈牺牲,年仅34岁。他的一生短暂而辉煌:曾担任八路军总部野战医院院长、新四军豫鄂挺进纵队第三团队政治委员……他的一生,是医者的仁心,更是战士的赤胆。

如今,大王镇的青山依旧,吴王泉的流水长清。这片山水,曾目送那个背着药箱的年轻身影远去,也正见证着新时代奋斗者们接续前行。

古老的吴王泉

赤胆医心:大山里走出小郎中

1906年,清王朝统治下的中国风雨飘摇,内忧外患交织。这一年,清政府为挽救危局,推行“预备立宪”以安抚民心,却也在禁烟失败中暴露了统治的腐朽。

这一年,在阳新县大王店(今开发区·铁山区大王镇)王崇村,一户贫苦农家迎来了新生的喜悦——一个男婴呱呱坠地。父亲为其取名“友德”,在他身上寄托了殷切期望。

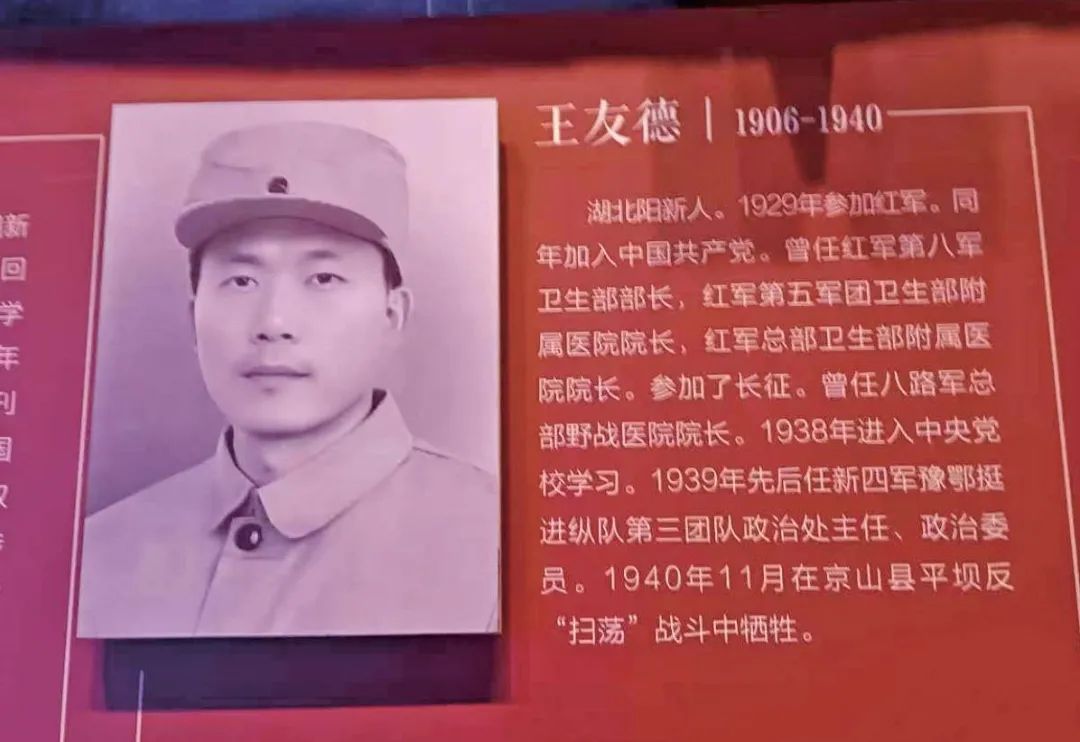

王友德生平介绍

王友德的父亲是当地小有名气的“土郎中”。在缺医少药的年代,他常年背着药篓在山林间采药,为乡邻祛除病痛。年幼的王友德跟在父亲身后,在崎岖的山路上,学会了辨认各种草药的性状、功效。

在王崇村村委会,记者见到1944年出生的村民王能汉,他曾在王崇村当了16年村长。他说:“听老一辈讲,王友德的父亲是我们村的‘土医生’。那时候,谁家有个头疼脑热、伤风咳嗽的,都爱找他看病。”

说到这里,王能汉突然挺直了佝偻的背,语气里带着敬佩,“而且他特别重视教育,那时候村里能读私塾的孩子,十个手指头都数得过来。他宁可自己吃糠咽菜,也要省出钱来供孩子读书认字。”

这些珍贵的启蒙教育,为这个农家子弟打开了认知世界的窗口。

1929年,革命的烈火燃遍鄂东南。23岁的王友德放下药篓,毅然加入红军,同年加入中国共产党。他识字懂医,很快被分配到部队卫生部门,从一名普通的看护员做起,后来逐渐成长为红军第八军卫生部部长。

长征路上缺医少药,王友德带领医护人员就地取材,用山野草药救治伤员。过草地时,粮食断绝,他把自己仅有的口粮让给重伤员,自己嚼草根充饥。战友们都说:“跟着王部长,再难的路也能走。”

救死扶伤:用生命践行誓言

1937年,抗日战争全面爆发。王友德肩上的药箱换成了行军包,从八路军总部野战医院院长到延安中央党校的学员,他的每一步都踏在革命最需要的地方。

村里老人回忆王友德的故事

1939年,刘少奇奉命赴华中,接替陈毅主持新四军工作。王友德跟随刘少奇奔赴豫鄂边区敌后,先后任新四军豫鄂挺进纵队第三团队政治处主任、政治委员等职务。这年冬天,第三团队从豫南向鄂中进发,途中山高路阻、乱石成堆,几十里不见人烟,战士们饥寒交迫,脚底磨起了血泡。

王友德看在眼里,记在心上。他一边给脚起泡的战士擦药、包扎,一边让宣传队员在路边设立鼓动站,化妆表演《送军鞋》等短剧,高唱《游击队歌》等歌曲,沙哑却坚定的嗓音穿透凛冽的北风,温暖着每个人的心。

1940年秋,笼罩在朦胧晨雾中的京山坪坝,突然被密集的枪声惊醒。日军集结千余兵力,向新四军根据地发起猛攻,企图一举摧毁这个抗日堡垒。

此时,王友德正率领三团队两个营在云梦、孝感地区执行反“清乡”任务后,转至白兆山南麓王义贞店一带休整。接到日军进犯的紧急军情后,他率部火速驰援,朝着枪声最密集的方向奔去。

“同志们,跟我上!”他率先跃出战壕,指挥部队从日寇背后发动攻击,打乱敌人的进攻节奏。在震耳欲聋的爆炸声中,他带领战士与日军展开手榴弹对攻。激战中,一颗子弹击中了他的胸膛。

血,顺着军装洇开,像一朵怒放的杜鹃。坪坝守住了,但王友德却倒在了血泊中,年仅34岁。这位从大山里走出的小郎中,用热血书写了革命者的忠诚,也用一生践行了救死扶伤的誓言。

2015年,王友德被列入第二批著名抗日英烈名录。他的故事,至今仍在鄂豫边区的山水间流传。

星火燎原:红色记忆孕育新生

岁月在老屋的墙垣上刻下深深的痕迹。王定益每每路过,总要驻足凝望,童年的记忆便如潮水般涌来。“那时候,我们小孩最喜欢跑这里来烤火取暖。”

王定益1975年出生,2021年担任王崇村党委书记。他摩挲着粗糙的砖墙说:“王友德参加红军后不到三年,他父亲就过世了,他也一直没有回来,这屋子就空出来了,成了我们玩耍的地方。”

村支书介绍王友德的事迹

起初,王定益和小伙伴们都不知道这破旧的老屋藏着怎样的故事。记忆中的某个冬天,村里一位老人经过,颤巍巍地走进来问:“娃娃们,你们知道这屋子原先住的是谁?”

见孩子们面面相觑,老人浑浊的眼中闪过一道亮光,“这是王友德小时候住过的屋子啊!他可是咱们村最了不起的人物。小时候参加红军,参加了长征,不仅懂医术,还能杀鬼子……”

柴火噼啪作响,跃动的火苗映照着孩子们稚嫩的脸庞,化作一个个鲜活的画面:年轻的王友德背起行囊毅然离家,在枪林弹雨中救死扶伤,最终成长为党的忠诚战士。那跃动的火舌,不仅驱散了冬日的严寒,更在王崇村一代代年轻人心中播下了为理想奋斗的火种。

年轻时,王定益曾在矿山挥洒汗水,也经营过五金电缆生意。2016年,他将多年来积累的市场经验,转化为带领村民脱贫致富的实际行动。

依托优质水源的自然优势,王定益在吴王泉畔开掘了5亩鱼池,引进优质中华鲟鱼苗。“前后共投放了8000多尾中华鲟,最大的能长到30多公斤,武汉、九江等地鱼商专程前来采购。”说起养殖成果,他的脸上洋溢着自豪。

利用吴王泉水养殖中华鲟成为村里特色产业

阳光下,波光粼粼的鱼池与青山相映成趣,成为王崇村一道亮丽的产业风景线,更延续着王崇村人那份永不熄灭的奋斗激情。

精神遗产:跨越世纪的回响

在泉塘庄礼堂的院落里,71岁的王能祥坐在门槛上纳凉。作为革命先烈王友德唯一的侄孙,他是这位英雄在村里最后的血脉延续。

“你看,这面墙旁边,就是我爷爷王友德的老屋。”王能祥抬起粗糙的手指,指向左侧斑驳的砖墙,老人的声音有些沙哑,却透着掩不住的自豪,“我的新房跟他的老屋,就隔着这一面墙。”

“2009年村里集资修建礼堂时,有人提议拆了这间老屋,我坚决不同意,村里的老人们也都说,这是英雄住过的地方,一定要保留下来,绝不能动!”

走进屋内,阳光透过门口洒进来,照在新刷的雪白墙壁上,家具擦得锃亮。“这是我儿子的房间,”王能祥布满老茧的手,轻轻抚过平整的床单,“他在河南打工,要到过年才能回来。”

院角的石凳上,老人陷入了回忆:“我小时候,父亲经常坐在这里给我讲王友德的故事,他说,王友德虽然没给家里留下什么值钱的东西,但教会了我们,做人要有信仰,要为国家作贡献。”

正说着,隔壁传来孩童的嬉笑声。王能祥的脸上浮现出慈祥的笑容:“儿子小时候问我,那间房子是谁住的?怎么总是没有人?我就一遍遍讲给他听。等儿子结婚了,我还要讲给孙子孙女听。”

房子会老,但精神永远年轻。

作为革命老区,王崇村这片土地浸润着英雄的热血。仅村史记载的革命烈士就有13位,王友德就是其中杰出的代表。他们用生命铸就了这座村庄永不褪色的红色印记。

孩童的欢笑声依旧在老屋前回荡,但那段浴血奋战的历史从未被遗忘。与田间劳作的村民、新建的民居一起,诉说着这片土地从峥嵘岁月到幸福生活的动人故事。

村子里悠闲平静的生活

为铭记历史,缅怀英烈

弘扬伟大抗战精神

黄石日报社隆重推出

纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

大型全媒体特别报道

“80年·家国印记”

(点击图片查看往期内容)

制图 徐婉

文字:石教灯 万泰然

图片:熊峤

视频:徐鹏举 万泰然 实习生 舒冬雪

物业“红黑榜”!涉及黄石这些小区......

警惕!大冶刘先生,被骗128677元!

黄石这9人被拍!看看都有谁

编辑丨徐 婉

来源丨东楚晚报

校对丨陈 刚

审核丨刘媛媛

终审丨易木生

监制丨陈轶群

发布丨黄石日报融媒体中心