荆楚网记者 姚启慧摄影/报道

崎岖的山路挡不住我们重走当年抗日战场路的决心

“青山有幸兮埋忠骨,英雄不朽兮垂万代。”

8月15日,我们肃立在团风县黄冈英雄烈士纪念碑前,循着词句,追思60多年前那一场场浴血浴火的战役。

湛蓝的天空下,远眺群山连绵巍峨,一排排松树屹立在烈士陵里,高大挺直。我们怀着无比景仰的心情走向纪念碑,两旁挺立的松树好像英勇的战士,为每一个来过这里的人们,送上标准的军礼。

下车步行登山,首先迎来的是一群围着车队观看的当地小孩,脸上的好奇之情丝毫不影响对他们对祖辈那段抗战历史的自豪。

松树与红花掩映下的革命烈士纪念碑

“当时黄冈地区遭日本侵略者铁蹄所践踏,狂轰滥炸、杀人放火,奸淫掳掠,其种种罪行,骇人听闻,罄竹难书。1938年中秋节,9架日军飞机轰炸上巴河,许多无辜百姓惨遭杀害。”!回想起当年日寇的暴行,林泉老人的声音有些颤抖。

75岁的林泉老人,是团风县县志总篡,亲身见证了当年鄂东抗日独立游击第五大队的英勇抗敌的壮举。

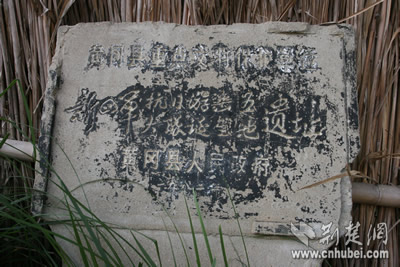

斑驳的纪念碑诉说这当年的一段抗战史

鄂东抗日独立游击第五大队成立地位于团风县杜皮乡张家山,山路崎岖陡峭,十分惊险。车队沿着盘山公路缓慢地爬行了一阵后,只能在半山腰停下来。记者们头顶烈日、冒着酷暑,沿着陡峭的羊肠小道向山顶走去。

听说有记者来采访,林老怎么也要上山给大家做向导,在旁人的的搀扶下,来到山顶的时候,老人已经浑身湿透。

小孩脸上挂着对祖辈抗战历史的自豪

在几间土坯房前,林老气喘吁吁地介绍说:“五大队之所以设在这里,一是因为地势险要,乃兵家必争之地;二是因为党组织的基础牢;三是因为群众基础好”!

尽管离开这里很多年了,但是林老回忆起60多年前五大队的故事,如在昨日,历历在目。

随着日军的铁骑踏入黄冈,满城顿时血雨腥风,鄂东人民同仇敌忾,奋勇抗击侵略。

86岁的原五大队交通员杨保钦老人满脸风霜,但讲起六十多年前的那一幕幕仍是激动不已。

60多年前,鄂东抗日独立游击第五大队在这里成立

他说,五大队鄂东打了几次漂亮的战斗。在1938年11月,五大队首战袭击黄冈淋山河敌据点,打响了黄冈地区共产党领导的敌后抗日第一枪。成功地偷袭敌据点宋墙,全歼日军一个小队。随后,又收复敌据点方高坪。

“在五大队,个个都是好样的,没有一个孬种!”提起五大队的战绩,杨保钦老人十分自豪,边说边捲起左腿的裤管,大腿外侧根部露出一个被子弹穿过的伤痕,贯穿整个大腿根部,触目惊心。

“那时候我是民兵交通员,负责传递情报和打探消息。有一次,大队委派我给指挥部送情报,被日本兵发现了。他们大概有十来号人端着枪就追了出来。”

“突然,一颗子弹打中我的大腿,鲜血直流。我忍着伤痛,爬行了八里路,及时将情报送到了指挥部,为大队取得战斗的胜利争取了主动。”

“后来,血流得太多,腿也木了,子弹穿透了我的大腿,再过了一些天,连肉也烂了。这腿脚就不能干重活了。

五大队打日本鬼子越战越勇,在当地产生了很大的影响,极大地鼓舞了黄冈人民的抗日斗志,许多青年踊跃参军。很快,五大队发展到11个中队(内含1个机炮中队)1300余人,成为黄冈地区抗日的先锋。

采访团参观位于团风杜皮乡的黄冈革命烈士纪念馆

后来,五大队和第二支人民抗日武装六大队归属于以李先念为司令员的“新四军鄂豫挺进纵队”,并被编为纵队第一团队。再后来的新四军第十四旅,就是由五大队等黄冈地区的人民武装组编的。她从小到大,从弱到强,为捍卫家乡,保卫人民,为开辟、保卫敌后抗日根据地,为中华民族的解放事业,做出了卓越的贡献。

小道蜿蜒于山间,烂石布满山路,远处翠绿的山峰一个接一个,遥想当年英雄们胜利后站在在山顶振臂欢呼,应当别是一番心情!